Unsere 4 (5) Wildtaubenarten findet man in Städten, Gärten, Parks, Kulturlandschaften und Wäldern. Straßentauben sind in der Stadt, z.T. aber auch in größeren Siedlungen und sogar auf einzelnen Getreidesilos oder ähnlichen Gebäuden ein gewohnter Anblick.

Sie gehen sowohl auf verwilderte Haustauben zurück als auch auf wilde Felsentauben, die sich historisch bereits sehr früh dem Menschen anschlossen. Die Stammform der Haustaube ist ja ebenfalls die Felsentaube.

Straßentauben errichten ihre Nester in Gebäudenischen aller Art, dringen zum Nisten aber auch über Öffnungen in Dachböden ein. Insbesondere der Kot stellt ein hygienisches Problem dar. Auch die Lautäußerungen werden oft als störend empfunden.

Um eine Verschmutzung zu vermeiden, werden an vielen Bauwerken Gitter, Dornen, ... zur Taubenabwehr angebracht.

Wie man hier sieht, helfen solche Dornen oft nur wenig. Diese Taube hat ihr Nest darauf errichtet und brütet gerade.

Da die Fütterung zu vermehrter Kotausscheidung und stärkerer Vermehrung führt, sollte man weder Tauben noch Wasservögel füttern!

Türkentauben wanderten vor rund 60 Jahren von Südosten kommend bei uns ein. Zunächst besiedelten diese Kulturfolger größere Ortschaften, mittlerweile sind sie auch in Dörfern zu finden. Auf Fernsehantennen sieht man sie regelmäßig sitzen.

Die Grundfärbung dieser mittelgroßen, langschwänzigen Taube ist beige. Typisch für diese Art ist das dunkle, hell eingefasste Nackenband. Die Flügelspitzen sind dunkel. Auf der Schwanzunterseite fällt ein schwarz-weißes Muster auf.

Im Zuge der Balz sind gurrende Laute und wellenförmige Schauflüge zu beobachten: Zunächst steigen sie relativ steil auf, ...

... um schließlich mit leicht gesenkten Flügeln und gespreiztem Schwanz nach unten zu gleiten. Nach zwei bis drei "Wellen" landen sie zumeist wieder auf einem erhöhten Punkt.

Alle Taubenarten legen im Normalfall zwei weiße Eier, die von beiden Eltern abwechselnd bebrütet werden.

Diese Türkentaube hat ihr Nest auf einem Mast errichtet und sitzt bereits auf dem Gelege. Gebrütet wird übrigens mehrmals pro Jahr.

Hier sehen wir das gleiche Jungtier kurz vor dem Flüggewerden. Junge Türkentauben haben übrigens noch kein dunkles Nackenband.

Im Siedlungsraum finden Türkentauben ganzjährig genug Nahrung in Form von Nahrungsbröseln, Vogelfutter, ...

Sie profitieren zusätzlich von wärmeren Temperaturen (Wärmeabstrahlung der Gebäude) und brüten daher mitunter sogar im Winter.

Hauptfeind der Türkentauben dürfte der Steinmarder sein, der ebenfalls recht häufig in Siedlungen vorkommt und ein guter Kletterer und Springer ist.

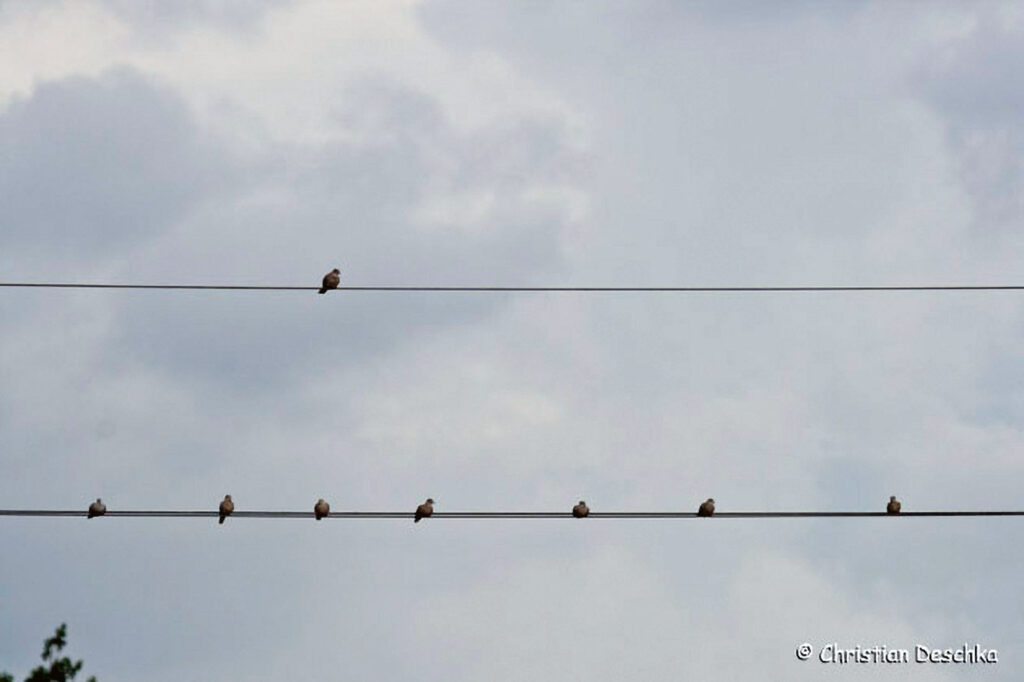

Vom Spätsommer bis in den Frühling sind Türkentauben auch recht gesellig. Dann kann man auch Trupps oder sogar Schwärme beobachten.

Sie ist vor allem am weißen Halsfleck zu erkennen. Dieser wird fälschlicherweise auch als Ring bezeichnet und brachte ihr den Namen ein. Die Iris (Regenbogenhaut) der Ringeltaube ist gelblich.

Im Unterschied zu den ersten beiden Arten ist die Ringeltaube ein Zugvogel. Vor allem im März und im September kann man oft größere Schwärme am Durchzug beobachten.

Die seltenen Wanderfalken sind auf die Jagd im freien Luftraum spezialisiert und versuchen die eine oder andere Taube zu erwischen.

Um dem Wanderfalken die Jagd zu erschweren und sich zu schützen, fliegen die Tauben dann in dichterer Formation.

Zwischendurch landen die Schwärme zum Rasten auch auf Bäumen oder Stromleitungen. Nahrung suchen sie vorwiegend auf Feldern.

Ab Ende Februar balzen Ringeltauben und vollführen dabei wellenförmige Schauflüge im Bereich der Baumkronen. Manchmal hört man auch ein Klatschen der Flügel.

Lebten Ringeltauben noch vor nicht allzu langer Zeit nur in Wäldern und auf Feldern, so ist in den letzten Jahren auch im Mühlviertel eine "Verstädterung" zu beobachten.

Tauben füttern ihre Jungen übrigens zunächst mit sogenannter "Kropfmilch", einem hochgewürgten, käseartigen Drüsensekret.

Die Altvögel suchen auf Feldern oder am Waldboden vorwiegend nach pflanzlicher Nahrung. Hauptsächlich werden Samen und Früchte gefressen.

Im Juli und August sind Ringeltauben oft bei der Nahrungssuche in Getreidefeldern zu finden, deren Pflanzen flächig vom Wind niedergedrückt wurden.

Sieht man die Tauben nicht direkt, kann man gelegentlich durch Mauserfedern auf ihr Verhalten schließen. Hier haben sie offenbar am Waldrand Eicheln gefressen.

Viele Taubenfedern auf einem Stein oder Baumstumpf, ein weißer Kotstrich und vielleicht noch Beine und Schnabel - das sind die Überreiste einer Taubenmahlzeit von Habicht (oder Sperber).

Junge Ringeltauben sind noch unscheinbarer gefärbt. Bei ihnen fehlt auch noch der "Ring" (weißer Halsfleck).

Hier sehen wir vier erwachsene Ringeltauben und eine "ringlose" Jungtaube (2. von links) bei der Nahrungsaufnahme auf einem frisch bestellten Feld im Spätsommer.

Im Herbst ziehen Ringeltauben schließlich wieder zurück in die im Mittelmeerraum gelegenen Winterquartiere.

Die Hohltaube ist die seltenste unserer weitverbreiteten Wildtauben. Im Vergleich zur Ringeltaube ist sie deutlich kleiner und kompakter. Sie hat keinen weißen Halsfleck, dafür zwei scharze Flecken am Flügel. Das gesamte Auge ist dunkelbraun.

Wie der Name bereits vermuten lässt, brütet die Hohltaube in Hohlräumen. Fast immer dient als Brutplatz eine verlassene Schwarzspechthöhle in einer alten Rotbuche.

Hohltauben tragen Nistmaterial ein und brüten bis zu viermal pro Jahr in solchen Höhlen. Da die seltenen Höhlen auch bei Waldkäuzen, Dohlen etc. sehr begehrt sind, können sie oft erst nach deren Auszug einziehen.

Der Baummarder ist ein natürlicher Feind der Hohltauben und bewohnt selbst gerne alte Schwarzspechthöhlen.

Der starke Rückgang der Hohltaube liegt aber in der Landnutzung begründet: Zerstückelung des Waldes, forstliche Zurückdrängung der Rotbuche und starke Förderung der Fichte, oft frühes Fällen der wenigen verbliebenen Höhlenbäume, ...

Vermutlich wirkt sich auch die intensive Bewirtschaftung der Freiflächen über eine Verringerung der Nahrungsbasis negativ auf die Hohltaubenbestände aus.

Vorübergehend bietet sich auch das Aufhängen großer Nistkästen in lückigen Altholzbeständen an. Da Hohltauben gerne in Kolonien brüten, sollte man gleich 5-6 Kästen mit 85 mm Fluglochgröße anbringen. Eine Montage mit Gurt oder Seil und einem durch den Kasten gesteckten Stock erspart Nägel und Ärger im Sägewerk!

Am zugemauerten Flugloch dieses Hohltauben-Nistkastens können wir erkennen, dass ein Kleiber eingezogen ist. Er schützt sich auf diese Art vor größeren Konkurrenten. Eine Reinigung der Kästen im Herbst ist sinnvoll.

Die seltenen Hohltauben unterliegen in Oberösterreich zwar dem Jagdrecht, sind aber ganzjährig geschont und dürfen damit nicht erlegt werden.

"Jagd ist Verantwortung für Wild und Lebensraum" - so der Wahlspruch der oberösterreichischen Jäger. Die Hohltaube ist eine von mehreren Arten, bei denen die Jäger ihre diesbezüglichen Stärken ausspielen sollten.

Im Herbst ziehen Hohltauben wieder ins Winterquartier in den Mittelmeerraum, wo sie übrigens auch noch bejagt werden.

Die Turteltaube ist unsere seltenste Wildtaube und verbirgt sich zudem gerne in der Vegetation. Als wärmeliebende Art kommt sie vorwiegend in den Tieflagen unter 400 m Seehöhe vor. Im Mühlviertel hat sie ihren Verbreitungsschwerpunkt im Bereich der Donauauen.

Die Flügel dieser kleinen und zierlichen Taube tragen rostrote Federn mit schwarzen Federmitten. Aus der Nähe fällt der schwarz-weiße Halsseitenfleck auf. Im rasanten Flug wirft sie sich oft von einer Seite auf die andere.

Die Turteltaube besiedelt vor allem die offene und halboffene Kulturlandschaft. Als Zugvogel ist sie nur von April bis Oktober bei uns. Den Winter verbringt sie als Langstreckenzieher südlich der Sahara.