Der Weißstorch ist ein großer, schwarz-weiß-roter Schreitvogel, der bei uns ursprünglich im Wald brütete.

Im Laufe der Zeit ist er dazu übergegangen, seine Nester auf den Rauchfängen von Gebäuden zu errichten. Wenn ihm eine stabile Plattform als Nestunterlage angeboten wird, lässt er sich auch von etwas Rauch nicht abhalten.

Ab und zu wählen einzelne Brutpaare auch einen Hochstand als Nestplattform. Aus Rücksichtnahme auf die seltenen Vögel sollte der Hochstand dann während der Brutzeit nicht benützt werden.

Meister Adebar sucht mehrere Kilometer im Umkreis um das Nest nach Fressbarem, beispielsweise Fröschen, Kröten, Mäusen, Schlangen, Insekten etc. Feuchtwiesen sind nicht nur für ihn besonders wertvolle Lebensräume.

Der Storch gilt schon lange als Überbringer von Babys. Dass nach der Geburt eines Kindes vor dem Haus ein "Holzstorch" aufgestellt wird, ist hingegen noch ein relativ junger Brauch.

Die Rauchschwalbe mit dem zwitschernden Gesang kennt wohl jeder. Man kann sie in Bauerndörfern oft auf Drähten sitzend oder bei der Jagd nach Insekten im bodennahen Flug beobachten.

Den Winter verbringt dieser Langstreckenzieher normalerweise südlich der Sahara. Ab und zu kommen aber auch bei uns Überwinterungsversuche vor.

Ihr oben offenes Nest aus Schlamm und vielen Grashalmen errichtet sie mit Vorliebe in Kuhställen, die Wärme und Insekten als Notnahrung bieten.

Diese Jungen sind bereits fast flügge. Rauchschwalben ziehen meist zweimal, ab und zu auch dreimal pro Saison Junge groß.

Die Jungen werden auch nach dem Ausfliegen noch von den Eltern mit Insekten versorgt. Die Übergabe der Beute erfolgt oft sehr akrobatisch auf Drähten oder im freien Luftraum.

Im Flug fallen die spitzen Flügel und der gegabelte Schwanz auf. Die langen äußeren Schwanzfedern sind ein Statussymbol, das bei alten Männchen besonders ausgeprägt ist.

Beide Arten (Mehlschwalbe links, Rauchschwalbe rechts) sind beim Nestbau auf Pfützen angewiesen. Im Interesse dieser fliegenden Glücksbringer sollten nicht alle Wege rund um Bauernhöfe asphaltiert werden.

Die etwas kleinere Mehlschwalbe ist seltener als die Rauchschwalbe. Sie hat stumpfere Flügel und einen weniger stark gegabelten Schwanz. Die Unterseite ist bis auf den schwarzen Schwanz weiß.

Die oben bis auf eine halbrunde Ein- bzw. Ausflugöffnung geschlossenen Schlammnester werden von der Mehlschwalbe gerne als Kolonie angelegt. In der Nähe von insektenreichen Gewässern wie der Donau gibt es besonders große Kolonien.

Mauersegler haben zwar einen hellen Kehlfleck, erscheinen aber im Flug zumeist einheitlich dunkel. Sie sind noch schlanker als Schwalben und werden oft als "fliegende Anker" bezeichnet. Mauersegler sind Akrobaten der Lüfte, die sogar im Fliegen schlafen können.

Vor dem Wegzug ins afrikanische Winterquartier sammeln sich Schwalben gerne auf Leitungsdrähten zu größeren Trupps. Am Zug kann man Schwalben - insbesondere bei Schlechtwetter - sehr häufig an Flüssen (Insektenreichtum!) beobachten.

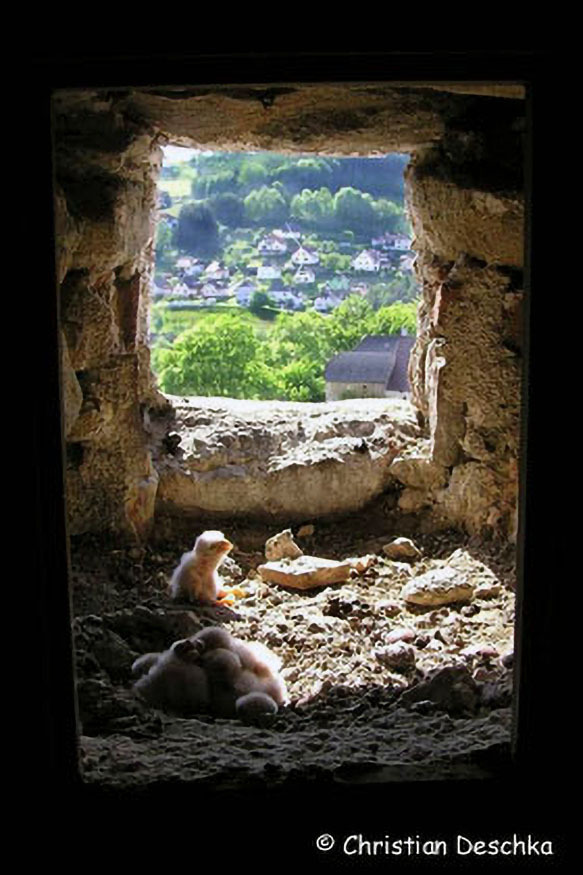

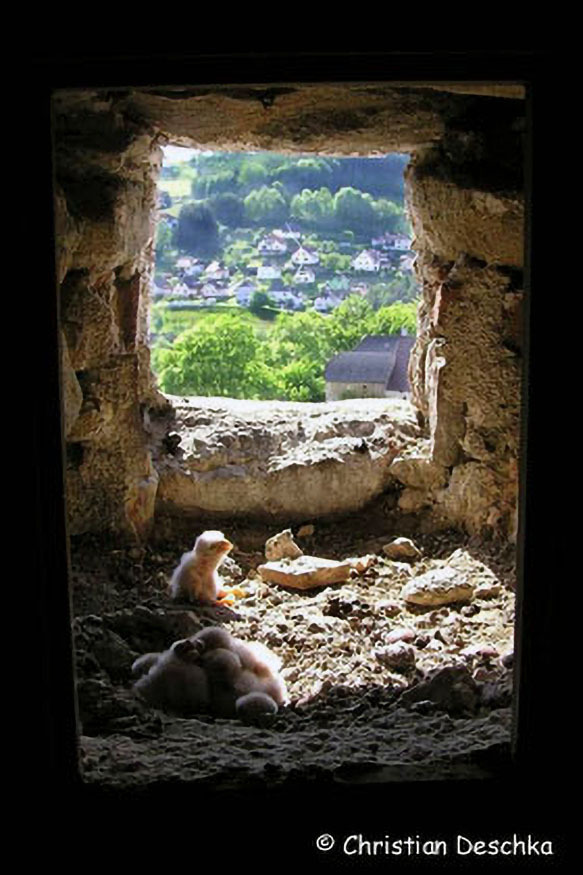

Mauersegler waren ursprünglich Fels- und Baumbrüter. Heutige Brutplätze in Mauerritzen der Burg Pürnstein kommen dem ursprünglichen Nisthabitat noch am nächsten.

Dieses Bild zeigt einen einfärbigen alten Mauersegler (links) und drei bereits gut entwickelte Jungvögel mit hellen Federrändern.

Man kann Nistkästen auch so in eine Hausmauer integrieren, dass sie auf der Rückseite eine Glaswand haben und so eine Beobachtung des Brutgeschehens erlauben. Hier sehen wir eine kleine Kolonie mit 6 Brutplätzen.

Die Dohle ist regelmäßig an Gebäuden und in Parks zu beobachten. Sie ist nicht nur etwas kleiner als Krähen, sondern hat auch eine helle Iris und einen grauen Nacken.

Dass Dohlen häufig auf Rauchfängen zu sehen sind, hat folgenden Grund: Sie klettern mit gespreizten Flügeln und Beinen z.T. mehrere Meter den Kamin runter und brüten beispielsweise beim Rauchfangkehrertürl.

Türme von Kirchen und Klöstern sind ebenfalls beliebte Nistplätze. Wenn Öffnungen vorhanden sind, errichtet sie gerne im Dachboden ihre Nester. Da sie Nistmaterial einträgt, wird sie oft ausgesperrt.

Hier sieht man Dohlen beim Eintragen von Nistmaterial in den alten Turm von Haslach. Würde man an Kirchen und Türmen hinter manchen Öffnungen Nistkästen anbringen, wäre das Problem für beide Seiten gelöst.

Diese freche Dohle hat ihr Nest im Jalousienkasten eines modernen Gebäudes errichtet. Bei genauem Hinsehen erkennt man rechts oben die Dohle beim Ausfliegen.

In Parks besiedelt sie auch Höhlen ausländischer Zierbäume, in diesem Fall die Höhle einer nordamerikanischen Platane.

Im Mühlviertel brütet die Dohle vielfach noch an ihren typischen Brutplätzen, nämlich in alten Schwarzspechthöhlen in Rotbuchenstämmen. Sind mehrere Höhlen auf kleinem Raum vorhanden, nistet sie gerne kolonieweise.

Und es ist auch schon manchmal vorgekommen, dass beim Aufmachen des Ofentürls ein Waldkauz dahintersitzt. Dieser hier wurde befreit, versorgt und in die Freiheit entlassen.

Auf Rauchfängen kann man mit etwas Glück auch einen anderen Vogel beobachten, der typischerweise Baumhöhlen bewohnt - den Waldkauz. Auch er gelangt manchmal in den Kamin. Selbst Bruten wurden dort schon beobachtet.

Die Straßentaube stammt von der Felsentaube ab, die an Felsküsten im Mittelmeerraum brütet. In heutigen Städten ist sie allgegenwärtig und wird dort z.T. sogar zum Problem (Verschmutzung, Krankheitsübertragung, ...).

Sie schafft es sogar auf Leuchtreklamen zu brüten, die mit langen "Stacheln" zur Taubenabwehr versehen sind.

Stare gehören zu den häufigsten Brutvögeln an Gebäuden, da ihnen traditionellerweise Nistkästen zur Verfügung gestellt werden. Bei der Balz im Frühling stehen sie singend und mit den Flügeln rudernd am First.

Der Haussperling schloss sich sehr früh dem Menschen an und lebt ganzjährig in dessen Umfeld. Seine Nester errichtet er bevorzugt an Gebäuden in Löchern aller Art.

Er hält sich gerne dort auf, wo für ihn Futter abfällt: auf Bahnhöfen, in Parks, bei Mistkübeln, ...

Heute ist sie auch im Siedlungsbereich regelmäßig zu anzutreffen. Ihr Nest errichtet sie meistens relativ gut versteckt. Hier bezog eine Bachstelze einen Balkon.

Das Bebrüten der Eier dauert knapp zwei Wochen. Anschließend werden die Jungen von beiden Eltern versorgt.

Der Hausrotschwanz war früher ein Brutvogel steiniger Lebensräume und ist dort (z.B. in den Bergen oberhalb der Baumgrenze) auch heute noch zu finden.

Er bewohnt aber mittlerweile wesentlich häufiger die "Steinwüsten" unserer Siedlungen. Oft brütet er in einer Hausnische und jagt im Garten Insekten.

Das schlichter gefärbte Weibchen erkennt man am roten Schwanz, mit dem es oft zuckende Bewegungen ausführt.

Der Gartenrotschwanz ist wesentlich seltener als der Hausrotschwanz und kommt ebenfalls im Siedlungsraum vor. Hier ein Männchen beim Vertreiben eines Feldsperlings.

Der Grauschnäpper ist nach seiner grauen Oberseite und der charakteristischen Jagdweise benannt. Hat er von einer Jagdwarte aus Insekten im freien Luftraum erspäht, fliegt er kurz auf und schnappt sich die Beute.

Der Turmfalke ist ein relativ häufiger Greifvogel, der nicht nur in alten Krähennestern, sondern auch in Gebäudenischen brütet. Die Kirche von Haslach wird alljährlich von ihm besiedelt.

Er nimmt - wie Rotschwänze und Bachstelzen - gerne Nischenbrüterkästen an. Diese sind etwas offener und heller als Meisenkästen und entsprechen quasi einer Halbhöhle oder Gebäudenische.

Dieser kleine Falke ist leicht an seiner Jagdmethode erkennbar. Er steht flügelschlagend an einem Punkt in der Luft und hält am Boden darunter nach Beute Ausschau. Dieser "Rüttelflug" hat ihm bei Jägern den Namen "Rüttelfalke" eingebracht.

Falken tragen kein Nistmaterial ein, sondern scharren im Boden lediglich eine kleine Mulde aus. Das Bild zeigt die jungen Turmfalken im Haslacher Kirchturm.

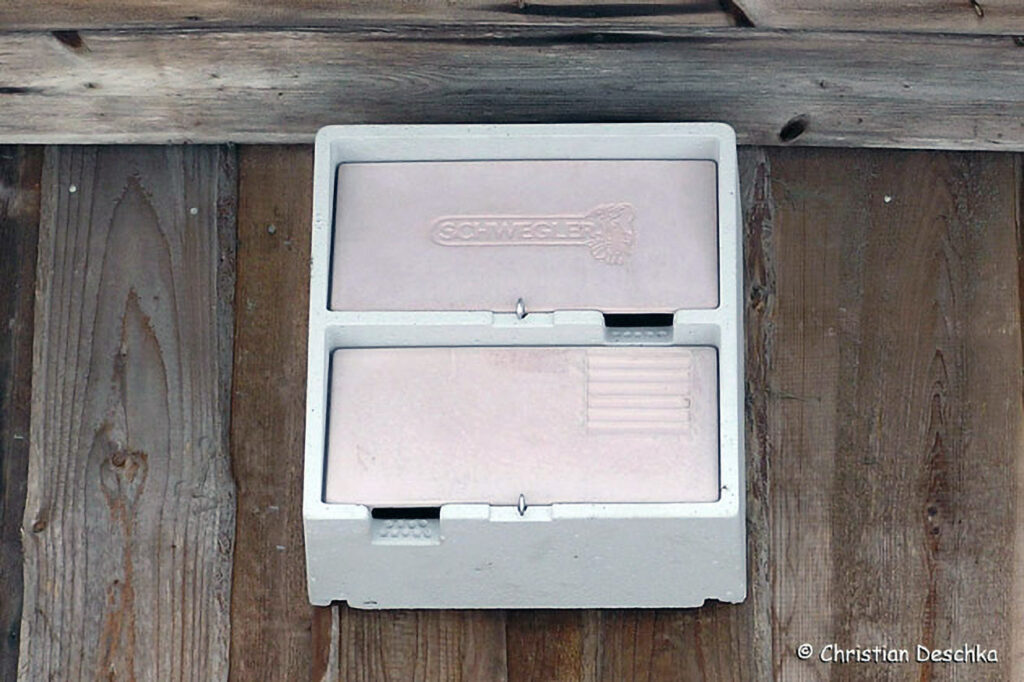

Meist werden mit Nistkästen relativ häufige Arten wie Kohlmeisen gefördert. Um seltenen Arten wie der Schleiereule zu helfen, ist bereits einiges an Fachwissen notwendig.

Durch die Anbringung von Nistkästen an der Innenseite von Einflugöffnungen kann man den Bruterfolg dieser seltenen Eulenart erhöhen.

Dort und da ist etwas Toleranz gefragt. Insgesamt wäre unser Siedlungsraum aber ohne unsere gefiederten Freunde jedenfalls wesentlich ärmer. Vogelfreunde können ihre Schützlinge durch das Anbringen von Nistkästen fördern.