Im Winter findet man jede Menge Tierspuren. Die Nagespuren des Bibers sind auch dann zu sehen, wenn kein Schnee liegt. Links hat er einen kleinen Baum abgenagt und verschleppt. Der rechte Baum ist noch in Arbeit ...

Dieses Bild zeigt die sanduhrförmigen Nagespuren an einem größeren Baum. Die darunterliegenden Späne sind mehrere Zentimeter lang. Die Richtung, in die der Baum fällt, kann der Biber übrigens nicht selbst bestimmen.

Hier sieht man am gegenüberliegenden Ufer den Aus- bzw. Einstieg des Bibers, einen Baumstumpf und einen gefällten Baum. Durch die Aktivität des Bibers entstehen offene Uferlebensräume, die anderen Wildarten zugute kommen.

Kleinere Bäche werden vom Biber aufgestaut, damit er sich wohler fühlt und z.B. der Eingang zum Bau unter Wasser liegt. Hier ein Biberdamm an der Kleinen Mühl.

Der Biber gräbt sich meist einen Bau im Erdreich der Uferböschung. Droht der Wohnraum einzustürzen, wird er mit Ästen überschichtet. Der Eingang befindet sich zum Schutz vor Feinden unter der Wasseroberfläche.

Den Bauherren selbst bekommt man allerdings selten zu Gesicht. Der Biber ist bei uns relativ scheu und eher nachtaktiv.

Gleiches gilt für den Fischotter. Dieser im Wasser sowie im Uferbereich lebende Marder war bereits fast ausgerottet. Mittlerweile findet man seine Spuren wieder regelmäßig an heimischen Gewässern.

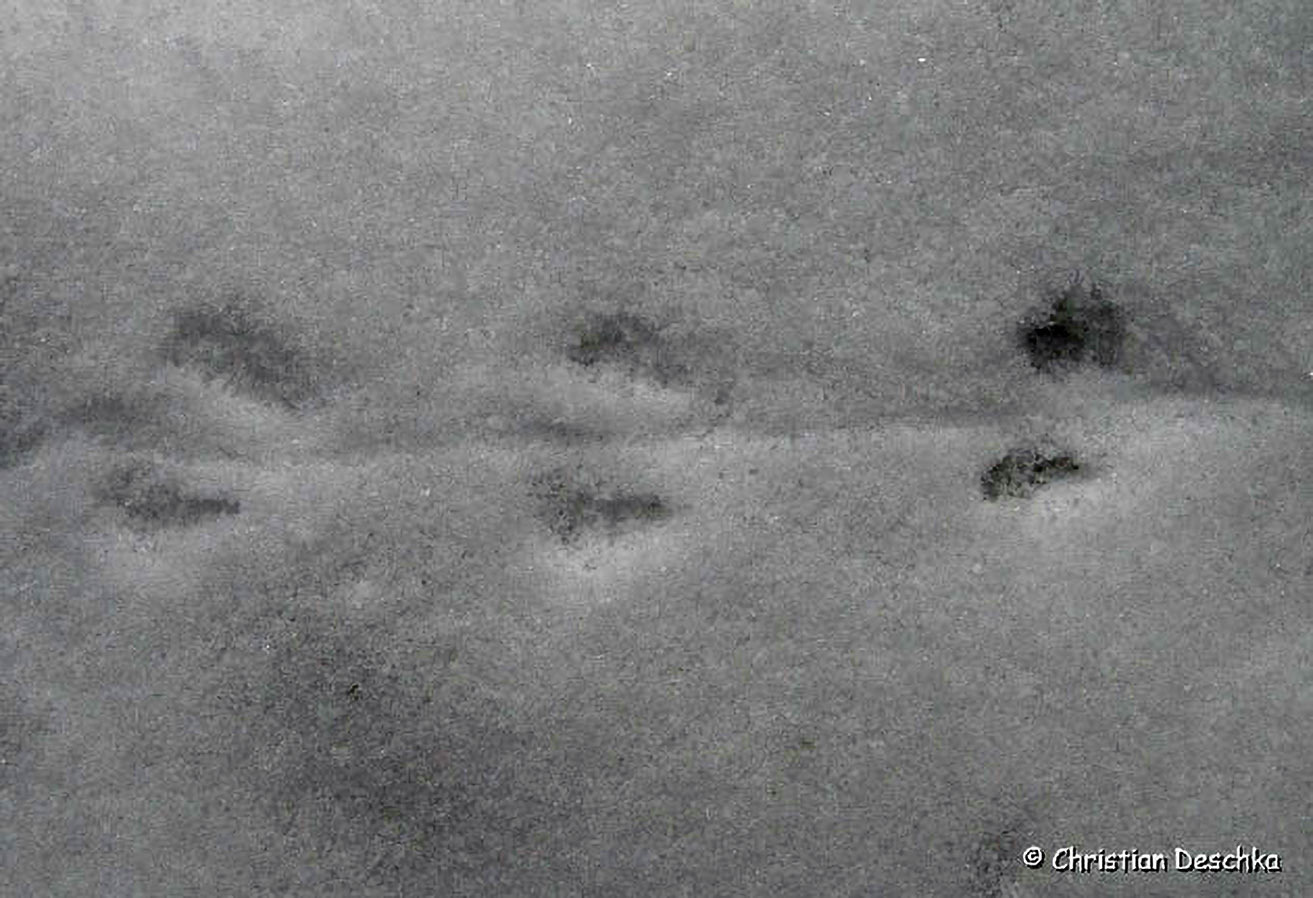

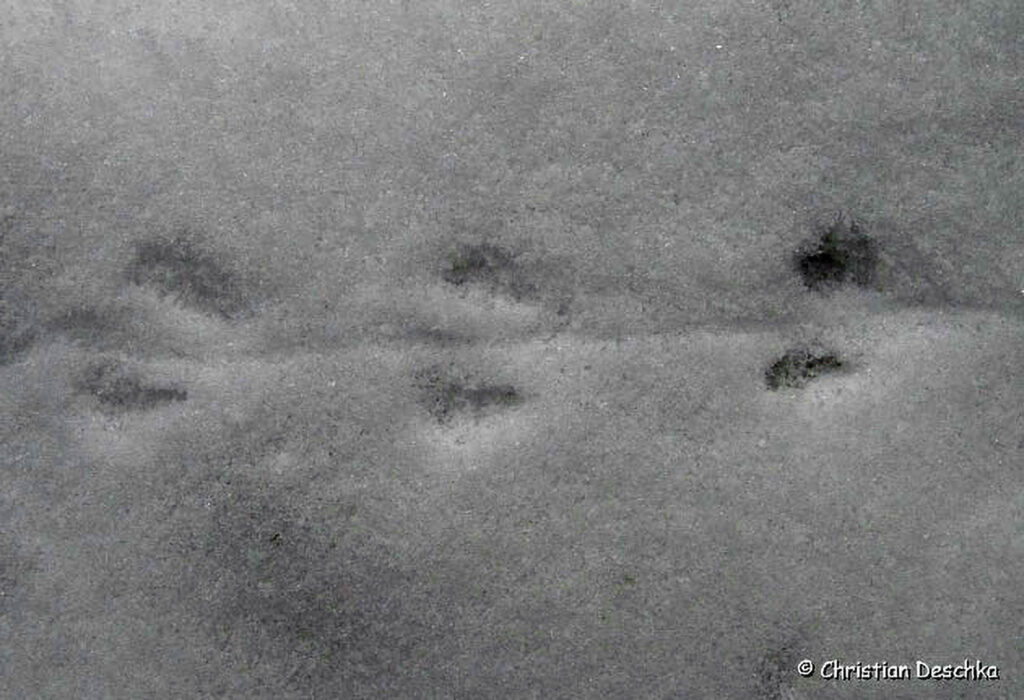

Es ist typisch für Fischotter, dass sie abwechselnd aus dem Wasser herauskommen und nach einem kurzen Stück wieder hineinspringen bzw. -rutschen. Hier ist ein Fischotter einige Meter über eine Eisscholle gelaufen und hat sich auf dieser gewälzt.

[Doppelslide]Bei Schneelage sieht man, dass der Otter an Flussschlingen gerne einen Abschneider übers Land nimmt.

In tiefem Schnee bleibt oft eine rinnenförmige Spur zurück. Beim Einstieg ins Gewässer ist meist eine Rutsche oder - wie hier - sogar ein Schneetunnel zu finden.

Den nachtaktiven Mardern kommt man ebenfalls am besten anhand der Spuren auf die Schliche. Oder - wie diesem Steinmarder - mit einer Fotofalle, einem über Bewegungsmelder selbst auslösenden Fotoapparat.

Die Marderspur zeigt typischerweise zwei nebeneinanderliegende Abdrücke, da der Marder mit den Hinterpfoten in die Abdrücke der Vorderpfoten springt.

[Doppelslide]Steinmarder sind Kulturfolger, die die Nähe des Menschen suchen. Hier eine Marderspur auf einem Dach.

Dieser Steinmarder nutzt einen Kirchendachboden als Quartier und ist hier am Gesims entlang gelaufen.

Runde Pfotenabdrücke, die wie eine Perlenschnur aneinandergereiht sind, sind typisch für Meister Reineke. Der Fuchs steigt dabei jeweils mit der Hinterpfote genau in den Abdruck der Vorderpfote.

Füchse markieren gerne mit Urin, Losung und Drüsensekret an senkrechten Strukturen wie Grenzsteinen, Baumstümpfen, ... ihr Revier. Diese Duftmarken sind nicht nur für Artgenossen, sondern auch für den geübten Spurenleser erkennbar.

In diesem Fall wurde der Kot auf einem Maulwurfhügel abgesetzt. Im frischen Zustand ist er noch relativ dunkel.

Oft ist der Kot von den vielen Mäusehaaren grau gefärbt. Liegt er länger in der Sonne, bleicht er aus, bis er hellgrau oder fast weiß ist.

Füchse können Mäuse selbst unter einer hohen Schneedecke lokalisieren und mit einem weiten und gezielten Sprung fangen. Mit etwas Glück kann man das beobachten oder aus den Spuren ablesen.

Selten fangen Füchse auch größere Beutetiere: In diesem Fall einen geschwächten Mäusebussard. Neben dem Kadaver hat der Fuchs seinen Kot als Visitenkarte hinterlassen.

Bei Nahrungsüberfluss legen Füchse Depots an, die sie bei Nahrungsmangel wieder ausgraben. Manchmal butteln sie auch vom Jäger entsorgte Wildteile aus.

Im Spätwinter pflanzen sich Füchse fort und sind dann auf der Partnersuche viel unterwegs. Manchmal folgen mehrere Männchen einem Weibchen. Hier fand offenbar ein Hochzeitsreigen statt ...

Ob ein Fuchsbau besetzt ist oder nicht, erkennt man an den Spuren. In diesem Fall haben die Füchse beim Verlassen des Baues schmutzige Abdrücke hinterlassen.

Füchse sind nicht immer IM Bau, sondern auch gerne vor bzw. auf dem Bau. Sie sind sehr wachsam und flüchten beim Auftauchen eines menschlichen Störenfriedes.

[Doppelslide]Ein hoppelnder Hase setzt die beiden Hinterläufe nebeneinander vor den versetzten Vorderläufen ab.

[Doppelslide]Diese "Hasenstraße" führt vom Wald über zugeschneite Wiesen zu einem Wintergetreidefeld.

Wie die Spuren am gesamten Feld zeigen, haben die Feld(!)hasen hier einen gedeckten Tisch vorgefunden.

Hier sieht man eine Fuchsspur (oben) und eine Hasenspur (unten) nebeneinander. Der Hase ist nach rechts gehoppelt.

Feldhasen ernähren sich im Winter vorwiegend von Knospen heimischer Bäume und Sträucher. Man findet dann die Tritte eng beieinander, dazwischen auch gelegentlich ein paar Hasenbemerl und Urin (orange verfärbten Schnee).

Auch Feldhasen liegen in einer eigens ausgescharrten, flachen Mulde, der so genannten Sasse. Oft liegt diese gut geschützt zwischen den Wurzelfüßen eines Baumes.

Feldhasen verfügen über mehrere Sassen, die - z.B. je nach Wetter - abwechselnd genutzt werden. Regelmäßig werden welche aufgegeben und andere neu angelegt. Auch leere Sassen sind leicht als solche erkennbar.

[Doppelslide]Gehende Rehe hinterlassen abwechselnd links und rechts einen Abdruck ihrer paarigen Hufe.

Um Energie zu sparen, gehen Rehe oft hintereinander und steigen dabei in bestehende Abdrücke. Wird öfter der gleiche Weg gegangen, entstehen Wege, die man Wildwechsel nennt.

Bevor sich Rehe niederlegen, scharren sie mit den Vorderbeinen Schnee und Laub zur Seite. Diese Liegeplätze werden so gewählt, dass die Rehe gute Deckung und Aussicht haben.

Verlassene Liegeplätze ("Betten") sind leicht als solche erkennbar. Manchmal enthalten sie auch Kot und/oder Urin (erkennbar am orangerot verfärbten Schnee).

Der Kot der Rehe besteht üblicherweise aus kleinen, schwarzen Pillen ("Kaffeebohnen"). Oft findet man ihn in der Nähe von Fütterungen und an Liegeplätzen.

Unserer "Hirschartigen Paarhufer" Reh, Rothirsch und Elch verlieren alljährlich ihr Geweih. Bei Rehböcken fällt es zwischen Oktober und Dezember ab. Findet man es erst Monate später, ist es oft von Mäusen angenagt.

Rothirsche werfen ihr Geweih im Spätwinter ab, wenn sich die meisten Hirsche bei den Fütterungen aufhalten.

Elche verlieren ihr Geweih meist im November. Sie bilden bei uns Stangen oder schwache Schaufeln aus. Laut OÖ Jagdgesetz dürfen sich übrigens nur Jäger gefundene Geweihe aneignen.

Eichhörnchenspuren stellen Aneinanderreihungen von "Vierergruppen" dar. In jeder Gruppe sind die großen Hinterbeine breit vor den kleinen Vorderbeinen abgedruckt.

Eichhörnchen beißen im Winter gerne Fichtentriebe ab, die dann unter manchen Bäumen über den Boden verstreut zu finden sind.

Im Wald findet man oft die Spuren von "Langschwanzmäusen" (z.B. von Waldmaus oder Gelbhalsmaus), die meist nur ein bis drei Meter von einem Mausloch zum nächsten führen.

Auch Vögel können Spuren hinterlassen. Am leichtesten sind wohl jene der Stockenten zu finden. Zwischen den drei Zehen erkennt man gut die beiden Schwimmhäute

Unversehrte Federn, Vogelbeine, ein Vogelschnabel und ein weißer Kotstrich auf einem Stein im Wald - die unverwechselbaren Indizien dafür, dass hier ein Sperber oder Habicht sein Beutetier gerupft und verzehrt hat.

Hier sieht man einen Habicht beim Rupfen einer Straßentaube. Die Federn werden einzeln oder in kleinen Büscheln ausgerupft und bleiben dabei - im Unterschied zu Marder und Fuchs - unversehrt.