Fährt man von Freistadt aus nach Norden Richtung Tschechien, so überquert man auf der letzten Kuppe vor dem Grenzübergang Wullowitz die Kontinentale Wasserscheide. Südlich davon fließt das Wasser über die Donau in das Schwarze Meer, nördlich davon über die Elbe in die Nordsee.

Dass sich hier im Boden das Wasser dem undurchdringlichen Untergrund folgend nach Norden und Süden aufteilt, wird durch einen Brunnen am Straßenrand angedeutet. Einige Kilometer östlich von dieser Stelle ...

... liegt direkt an der tschechischen Grenze die Gemeinde Leopoldschlag. Der Grenzfluss "Maltsch" weist eine Reihe von naturkundlichen Besonderheiten auf, über die man sich im Ort informieren kann.

Dort befindet sich nämlich direkt am Ortsplatz ein Infozentrum, das durch ein schmiedeisernes Schild gekennzeichnet ist. Es informiert sowohl über das hiesige NATURA 2000- bzw. Europaschutzgebiet als auch über das Grüne Band.

Unter dem Grünen Band versteht man eine große Anzahl an Schutzgebieten am ehemaligen Eisernen Vorhang, die sich vom Eismeer im Norden bis zum Schwarzen Meer im Süden wie eine Perlenkette aneinanderreihen.

In der Zeit des Kalten Krieges bekam die Natur an der Grenze eine 30-jährige Verschnaufpause. Dadurch konnten hier Arten überleben, die anderswo verschwanden. Heute ist der ehemalige Todesstreifen eine Lebenslinie, die auch als Wanderkorridor dient.

Aufgrund der naturschutzfachlichen Bedeutung dieses Gebietes wurde hier ein NATURA 2000- bzw. Europaschutzgebiet eingerichtet. Es dient dem Schutz seltener Lebensräume und bedrohter Arten (z.B. Flussperlmuschel, Wachtelkönig, Sumpfschrecke, ...).

Das Europaschutzgebiet Maltsch umfasst einen 50 bis 500 m breiten Streifen, der den Fluss und die angrenzenden Feuchtwiesen, Auwälder und Moore umfasst. Es bildet einen zweimal unterbrochenen, 26 km langen Korridor in den Gemeinden Leopoldschlag, Windhaag bei Freistadt und Sandl.

Im Infozentrum kann man sich einen guten Überblick über das Gebiet und die hiesige Fauna und Flora verschaffen.

Wolfgang Sollberger kennt als Gebietsbetreuer jeden Winkel des Schutzgebietes. Er ist für die Umsetzung des Landschaftspflegeplanes zuständig. Ziel ist ein günstiger Erhaltungszustand ausgewiesener "Schutzgüter" (z.B. des Wachtelkönigs).

Möchte man das Gebiet auf eigene Faust erkunden, so bietet dieser überdimensionale Wanderschuh im Ortszentrum einen Überblick über das Wegenetz in der Region.

Frühaufsteher können reizvolle Sonnenaufgänge erleben und haben gute Chancen, Wildtiere und Vögel auszumachen.

Die Maltsch entspringt im Gemeindegebiet von Sandl und ist einer der wenigen Flüsse, die nach Norden (Nordsee!) fließen. Bis Wullowitz legt sie 26 km zurück und entwässert dabei rund 70 km² österreichische Staatsfläche.

Der Lage an der Grenze ist es zu verdanken, dass der Fluss noch relativ wenig reguliert ist. Er bildet zahlreiche Flussschlingen, die man auch Mäander nennt.

Vom Flugzeug aus sind diese besonders gut zu erkennen. Aus der Luft sieht man auch die unterschiedlich starke Nutzung diesseits und jenseits der Staatsgrenze.

Zur Zeit der Schneeschmelze kommt es regelmäßig zu Überschwemmungen. Diese sind für viele seltenen Pflanzen und Tiere wichtig.

In den Uferwiesen brütet beispielsweise die Bekassine. Dieser Watvogel hat als Anpassung an seinen Flachwasser-Lebensraum lange Beine und einen pinzettenartigen Stocherschnabel.

Mit etwas Glück kann man in der Gegend auch den seltenen und scheuen Schwarzstorch auf der Suche nach Beute beobachten.

Er brütet im Unterschied zum Weißstorch auf Baumnestern im Wald. Schwarzstöche sind übrigens sehr anfällig gegenüber Beunruhigung und sollten daher nicht beim Brutgeschäft gestört werden!

Die lückigen Au- und Moorwälder entlang der Maltsch beherbergten ursprünglich einen beachtlichen Bestand des Birkhuhns.

Heute ist diese Art so gut wie verschwunden. Der Großteil des Birkhuhn-Lebensraumes wurde entwässert und in eine monotone Agrarlandschaft umgewandelt.

Allerdings blieben vom Moorwald nur kleine naturnahe Reste erhalten. Der Großteil wurde zerstört, indem der Boden mit dem Moorpflug bearbeitet und mit Fichten aufgeforstet wurde.

An einigen Stellen wurden die flach wurzelnden Fichten bereits von Stürmen umgeworfen. Nach deren Entfernung besteht nun die Chance auf Renaturierung. Eine lukrative forstwirtschaftliche Nutzung ist ohnehin nicht möglich.

Wandert man an der Maltsch entlang, so fällt streckenweise die starke Beeinflussung (Regulierung, Entfernung der Ufervegetation, ...) des österreichischen Ufers auf.

Leider reichen heute Äcker z.T. relativ nahe an den Fluss heran. Dadurch kommt es bei Regenfällen zum Eintrag von Schlamm und Nährstoffen ins Gewässer.

Ufernahe Senken, in denen für einige Wochen das Wasser stehen bleibt, sind das ursprüngliche Laichgewässer der Laubfrösche.

Feuchtwiesen sind für Landwirte mit schweren Maschinen (beachte Traktorspuren!) schwierig zu bearbeiten. Da sie naturschutzfachlich ausgesprochen wertvoll sind, gibt es für ihre Bewirtschaftung spezielle Förderungen.

Hier lebt z.B. der Wachtelkönig. Dieser etwa rebhuhngroße Wiesenvogel ist weltweit gefährdet. Im nördlichen Mühlviertel findet er eines der wenigen Refugien.

Gebietsbetreuer Wolfgang Sollberger ist bestrebt, die Brutwiesen ausfindig zu machen und mit deren Besitzern Verträge abzuschließen. Darin wird festgehalten, dass die Wiesen gegen Entschädigung erst ab 1. August gemäht werden dürfen.

Dadurch ist im Normalfall eine störungsfreie Brut und Jungenaufzucht möglich. Werden bei den späten Mäharbeiten noch Jungvögel verletzt, versucht Wolfgang Sollberger diese Tiere gesund zu pflegen und wieder auszuwildern.

Eine weitere Rarität der Feuchtwiesen sind die Braunkehlchen. Diese Wiesenbrüter können ebenfalls nur überleben, wenn Wiesen relativ spät gemäht werden.

Die Feuchtwiesen beherbergen aber auch eine erstaunliche Vielfalt an Wirbellosen. In der Früh findet man überall taubehangene Spinnennetze.

Auch seltene Heuschrecken sind hier beheimatet. Die Sumpfschrecke benötigt recht feuchte Lebensräume und besiedelt die Wiesen an der Maltsch. Dort wird man durch deren "knipsende" Laute auf die bedrohten Grashüpfer aufmerksam.

An der Maltsch wurde auch bereits eine Reihe seltener Schmetterlingsarten nachgewiesen, beispielsweise der hier abgebildete Lilagold-Feuerfalter.

Leider gibt es auch an der Maltsch negative Einflüsse auf den Fluss und die benachbarten Lebensräume. Hier legte ein Landwirt eine Wiese durch Aufschüttung mit sandigem Erdreich trocken.

Um Feuchtwiesen als Lebensraum für seltene Arten zu erhalten, engagieren sich alljährlich Jugendliche beim "Green Belt Camp" des NATURSCHUTZBUNDES. Das Programm besteht abwechselnd aus Pflegearbeiten und Freizeitaktivitäten, bei denen das Gebiet kennengelernt wird.

Die braune Färbung der Maltsch geht übrigens nicht auf eine Verschmutzung, sondern auf natürliche Eisen- und Manganverbindungen zurück.

Aufmerksame Beobachter können an der Maltsch einen Blick auf den "fliegenden Edelstein" erhaschen. Mit etwas Glück kann man den Eisvogel auch auf der Jagd von einer Sitzwarte aus beobachten.

Ein weiterer Fischjäger kommt hier regelmäßig vor: der Fischotter. Dieser schlanke Wassermarder macht nicht nur im Wasser, sondern sehr gerne auch im Uferbereich Jagd nach Beutetieren.

Eine wahre Kostbarkeit lebt unter dem Wasserspiegel: die Flussperlmuschel. Einst war sie in den Gewässern des Mühlviertels überall sehr zahlreich. Heute ist sie so gut wie ausgestorben.

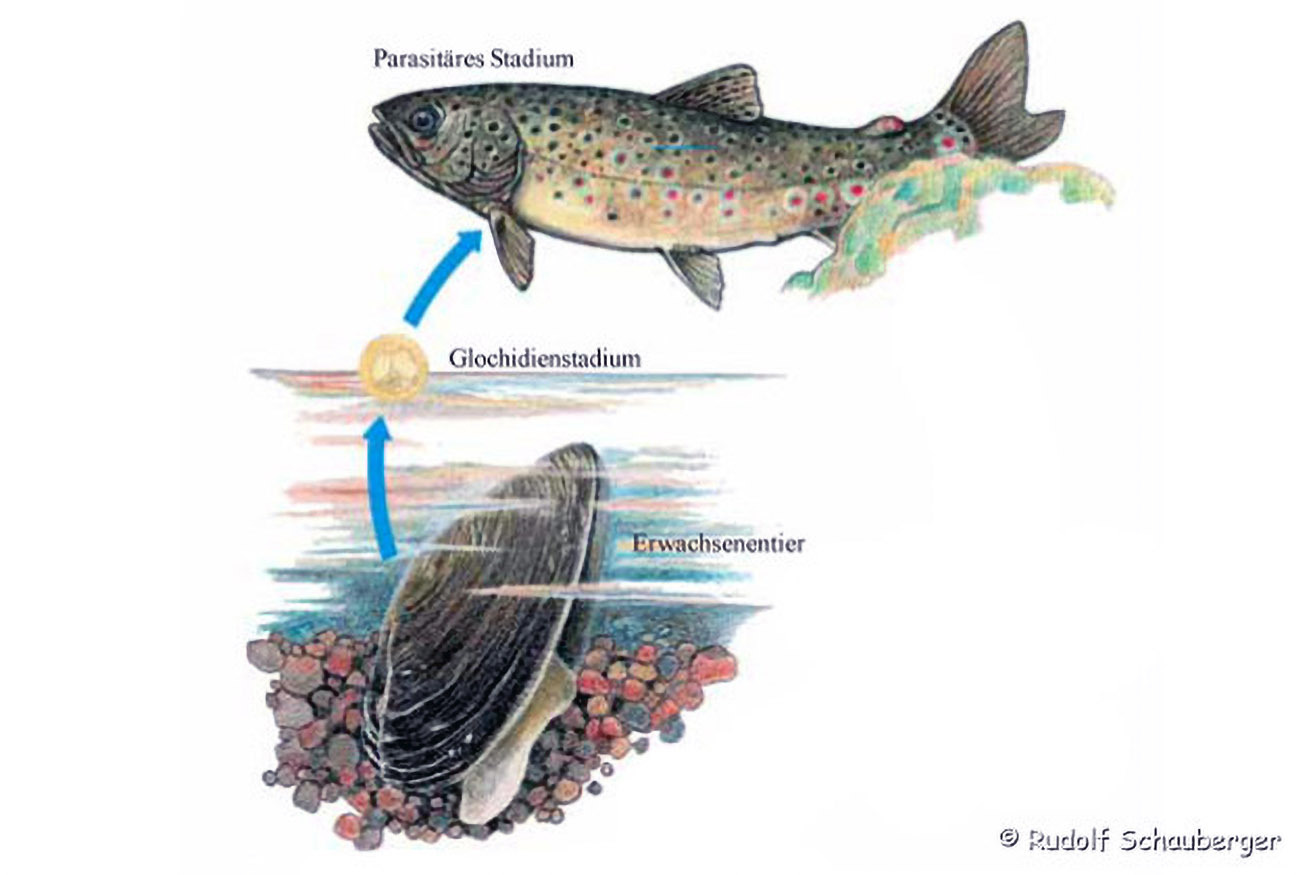

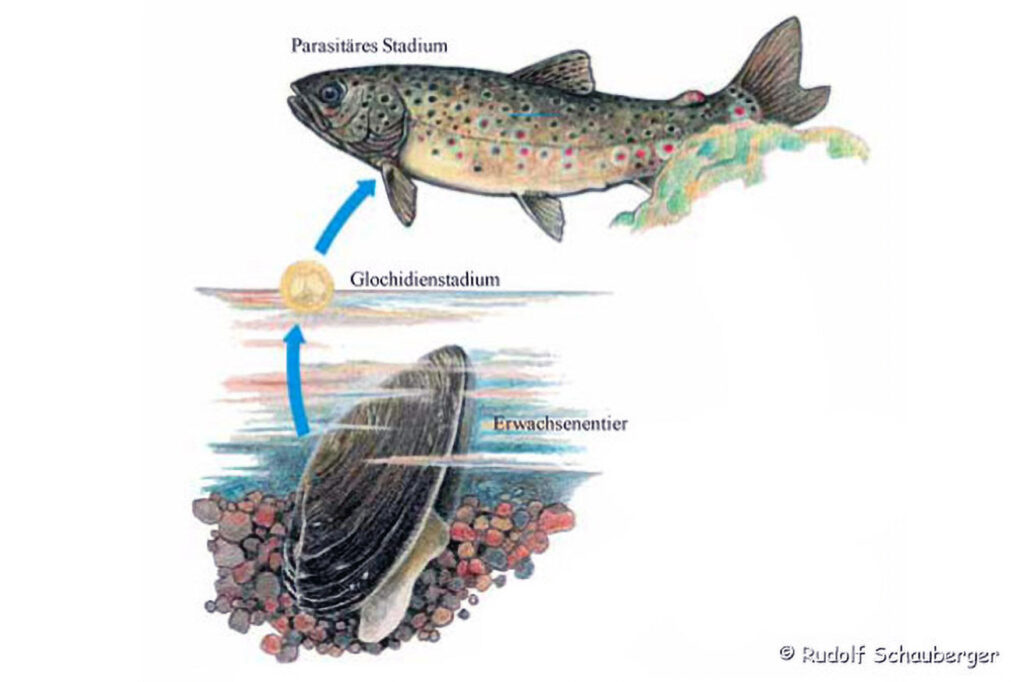

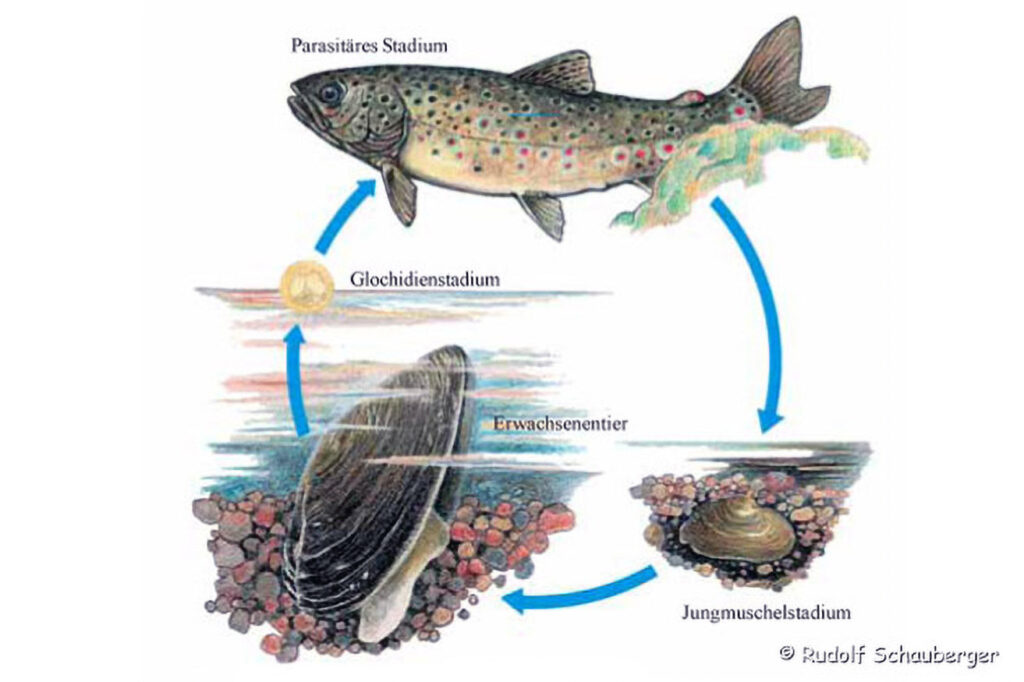

Die gerne in Kolonien ("Muschelbänken") lebende Flussperlmuschel hat einen komplizierten Fortpflanzungszyklus: Erwachsene Tiere geben im Spätsommer Larven (Glochidien) ins Wasser ab, die sich als Parasiten in den Kiemen von Bachforellen festsetzen.

Im folgenden Frühling verwandeln sich diese zu Jungmuscheln, werden ausgestoßen, sinken zu Boden und graben sich in Kiesbänken ein. Nach mindestens fünf Jahren wandern sie an die Oberfläche und gesellen sich zu den erwachsenen Artgenossen.

Hauptursache für den Rückgang der Muscheln ist der Eintrag von Düngemitteln und Schlamm aus Drainagen. Dieses Gemisch verklebt den Kieslückenraum und führt zu einem Ersticken der dort lebenden Jungmuscheln.

Als letzter Maltschbewohner wird hier das Bachneunauge vorgestellt. Dieses urtümliche Wirbeltier sieht aus wie ein aalartiger Fisch, ist aber keiner. Es lebt jahrelang als Larve im Boden, ehe es für die Fortpflanzung in kleinen Gruppen am Gewässerboden erscheint.