Oft schon in der Dämmerung, spätestens aber bei Einbruch der Dunkelheit werden Fledermäuse aktiv. Sie sind für viele Menschen unbekannte Wesen. Wer sich näher mit ihnen beschäftigt, ist fasziniert von ihren Flugkünsten, Sinnesleistungen, Überlebensstrategien, ...

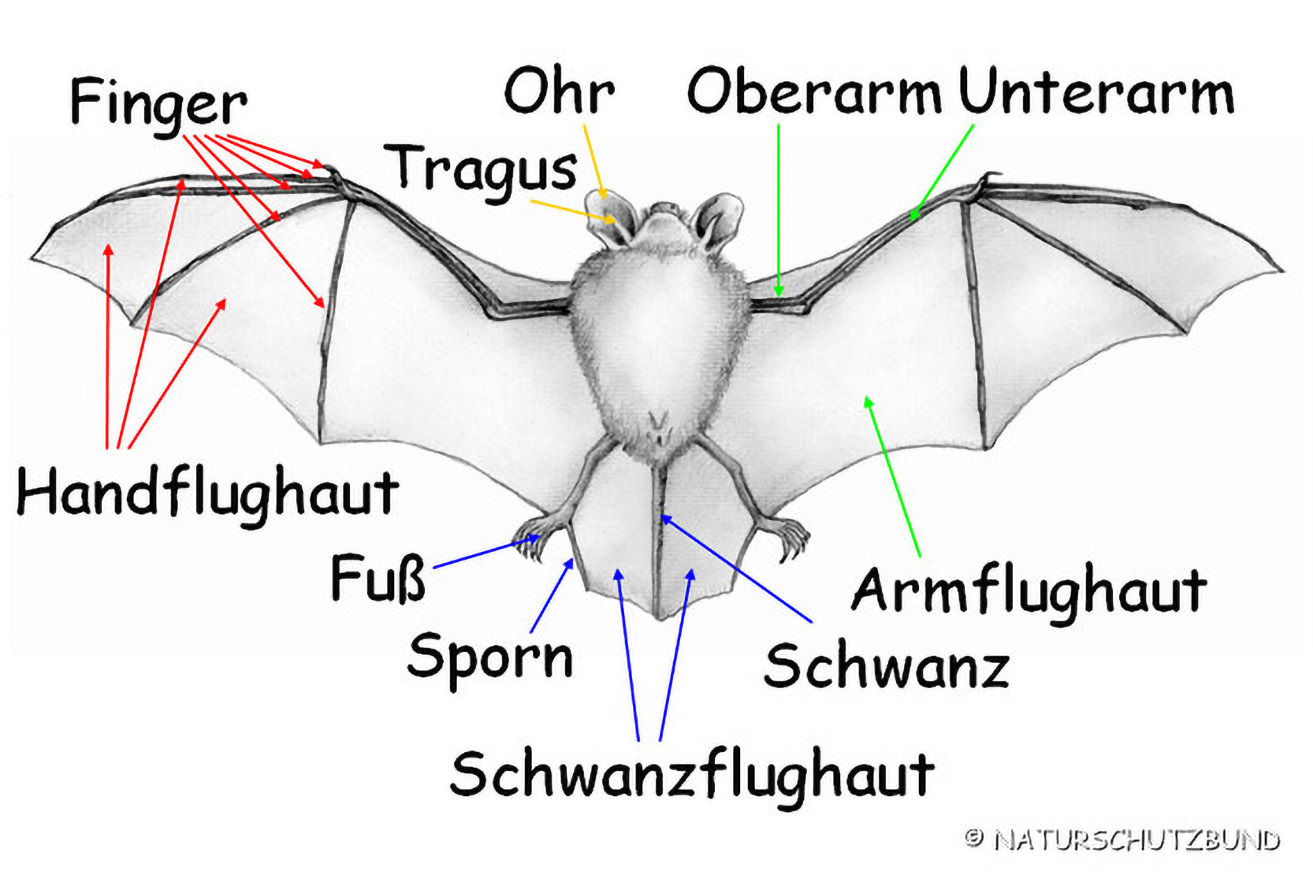

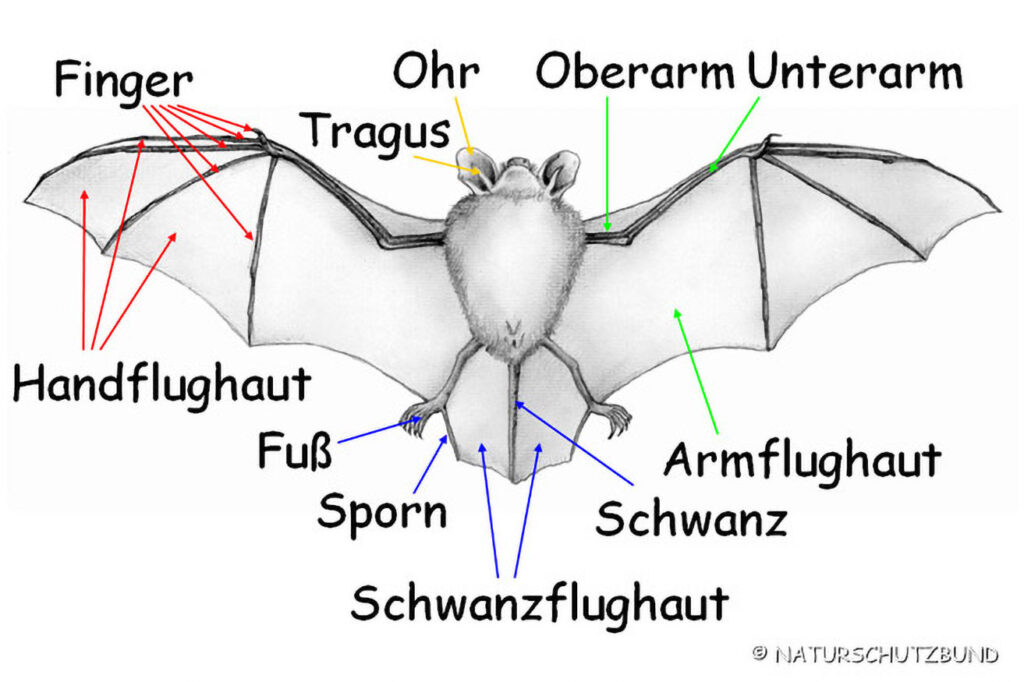

Fledermäuse sind die einzigen Säugetiere, die aktiv fliegen können. Der Bau der Flügel hängt vom bevorzugten Lebensraum ab: Schnelle Flieger des freien Luftraums haben lange und schmale Flügel, Waldbewohner hingegen kurze und breite.

Die Flügel werden von Häuten gebildet, die von Händen, Armen, Körperseiten und Beinen regenschirmartig aufgespannt werden. Die mit Beinen und Schwanz verwachsene Schwanzflughaut dient wie ein Kescher dem Beutefang.

Der Name "Fleder-" kommt übrigens von "Flattern". Die Endung "-mäuse" beruht auf einer gewissen Ähnlichkeit mit Mäusen. Wissenschaftler stellen Fledermäuse allerdings in die Ordnung der Fleder- bzw. Falttertiere, während Mäuse zur Ordnung der Nagetiere gehören.

Die 28 in Österreich (25 in Deutschland/30 in der Schweiz) vorkommenden Fledermausarten ernähren sich fast ausschließlich von Insekten. Die Bandbreite reicht dabei von Mücken über Nachtfalter bis zu Laufkäfern.

Nur drei von ca. 1.200 Fledertierarten weltweit ernähren sich von Blut. Diese kommen ausschließlich in den Tropen vor. Ein Vertreter davon ist die Vampirfledermaus, die z.B. schlafenden Vögeln Wunden zufügt und daraus Blut leckt.

Zur Orientierung und Beuteortung stoßen Fledermäuse laute, für uns Menschen aber nicht hörbare Ultraschallrufe aus, deren Echo sie auswerten. Mit diesem Nahsinn können sie sich auch bei kompletter Dunkelheit zurechtfinden.

Mit Hilfe eines Ultraschall-Detektors kann man die Rufe der Fledermäuse für uns Menschen hörbar machen. Einsteigergeräte geben dann beim Auftauchen von Fledermäusen ein Knattern von sich.

Teurere Geräte können die Ultraschallrufe auch aufzeichnen, was eine Auswertung am Computer möglich macht.

Da die abgegebenen Ortungsrufe eher von der Lebensraumstruktur (z.B. Wald, Waldrand, freier Luftraum) als von der Fledermausart abhängen, ist eine Bestimmung von Arten anhand ihrer Rufe aber selbst für Experten nur eingeschränkt machbar.

Möchte man Fledermäuse bei der Jagd nach Insekten beobachten, hat man z.B. in Streuobstwiesen und Parks gute Chancen dazu. Auch Waldränder und Gewässer ziehen aufgrund ihres Insektenreichtums Fledermäuse an.

Es wäre für Fledermäuse extrem schwierig, Beutetiere im Flug direkt mit dem kleinen Mund zu fangen. Deshalb schnippen sie die Insekten oft mit den viel größeren Flügeln in die Schwanzflughaut und nehmen sie von dort im Flug mit dem Mund auf.

Während manche Arten die Beute gleich im Flug verspeisen, fliegen andere (beispielsweise "Langohren") mit der Beute im Mund zu eigenen "Fraßplätzen".

Da diese öfter aufgesucht werden, kann man sie an Ansammlungen von Nachtfalterflügeln und Kot erkennen.

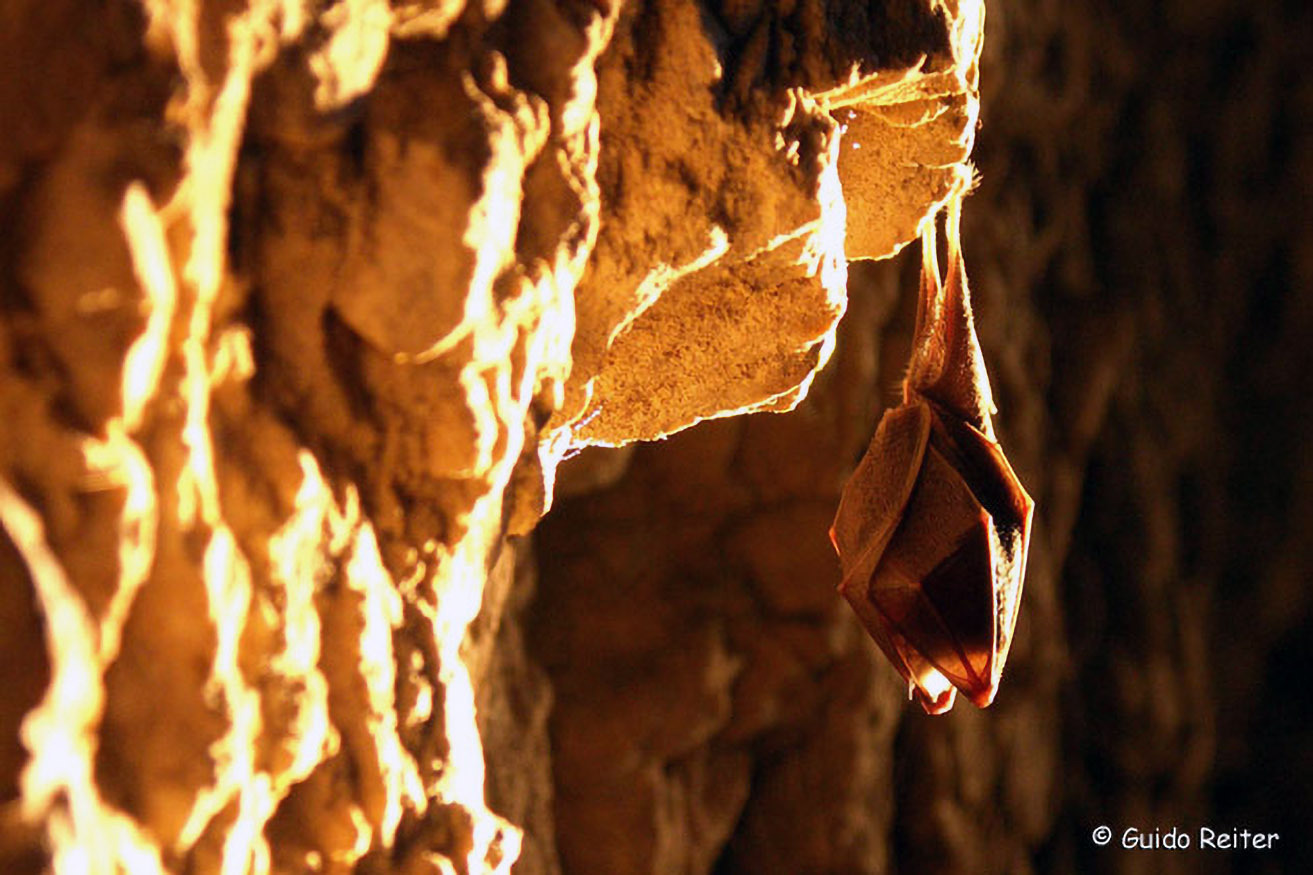

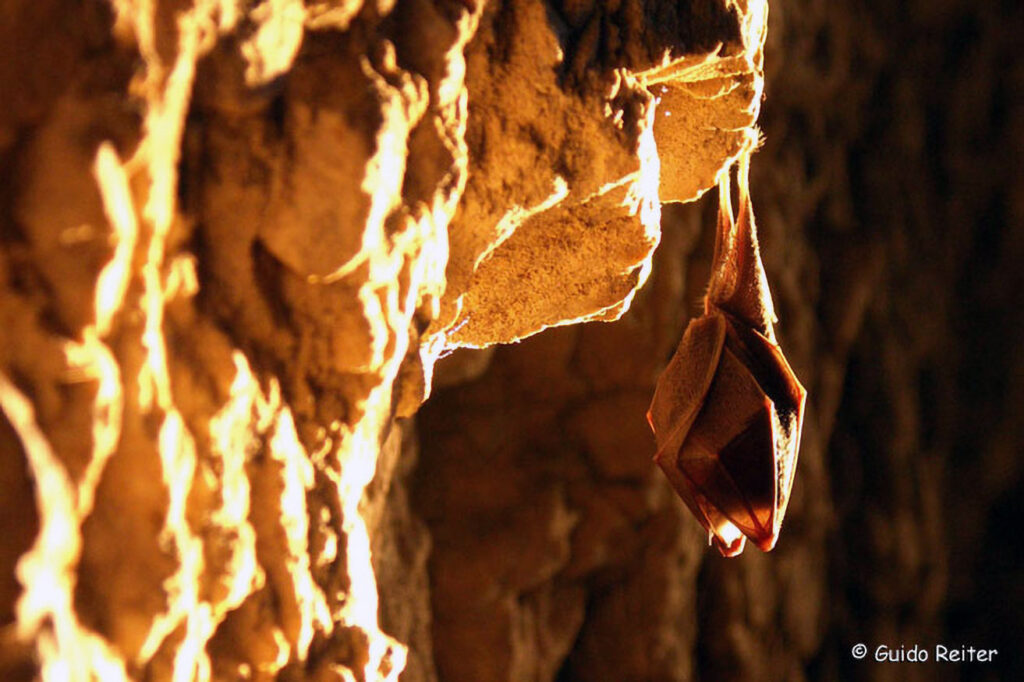

Fledermäuse trifft man meist kopfüber an der Wand oder Decke hängend an. Dies bietet den Bewohnern von Höhlen oder sonstigen Hohlräumen einen gewissen Schutz vor bodenlebenden Raubtieren.

Scharfe und stark gebogene Krallen ermöglichen das Einhängen am Untergrund. Das Einrasten einer Sehne in eine Halteschlaufe bewirkt, dass beim Hängen keine permanente Kraftanstrengung notwendig ist. Zum Verrichten der Notdurft drehen sich Fledermäuse übrigens kurzzeitig um ...

Fledermäuse kämpfen bis heute mit vielen Vorurteilen. Während sie z.B. in China traditionell als Glücksbringer gelten, verkörpern sie in Mitteleuropa auf vielen religiösen Bildern das Böse bzw. wird der "Teufel" mit Fledermausflügeln dargestellt.

Fledermäusen wird nachgesagt, dass sie Menschen in die Haar fliegen würden. Dieses hartnäckige Gerücht stimmt nicht. Als ausgesprochen gewandte Flieger weichen sie dem Menschen selbst dann aus, wenn man sie ungewollt in engen Räumen (z.B. bei wissenschaftlichen Kontrollen in Stollen) aufscheucht.

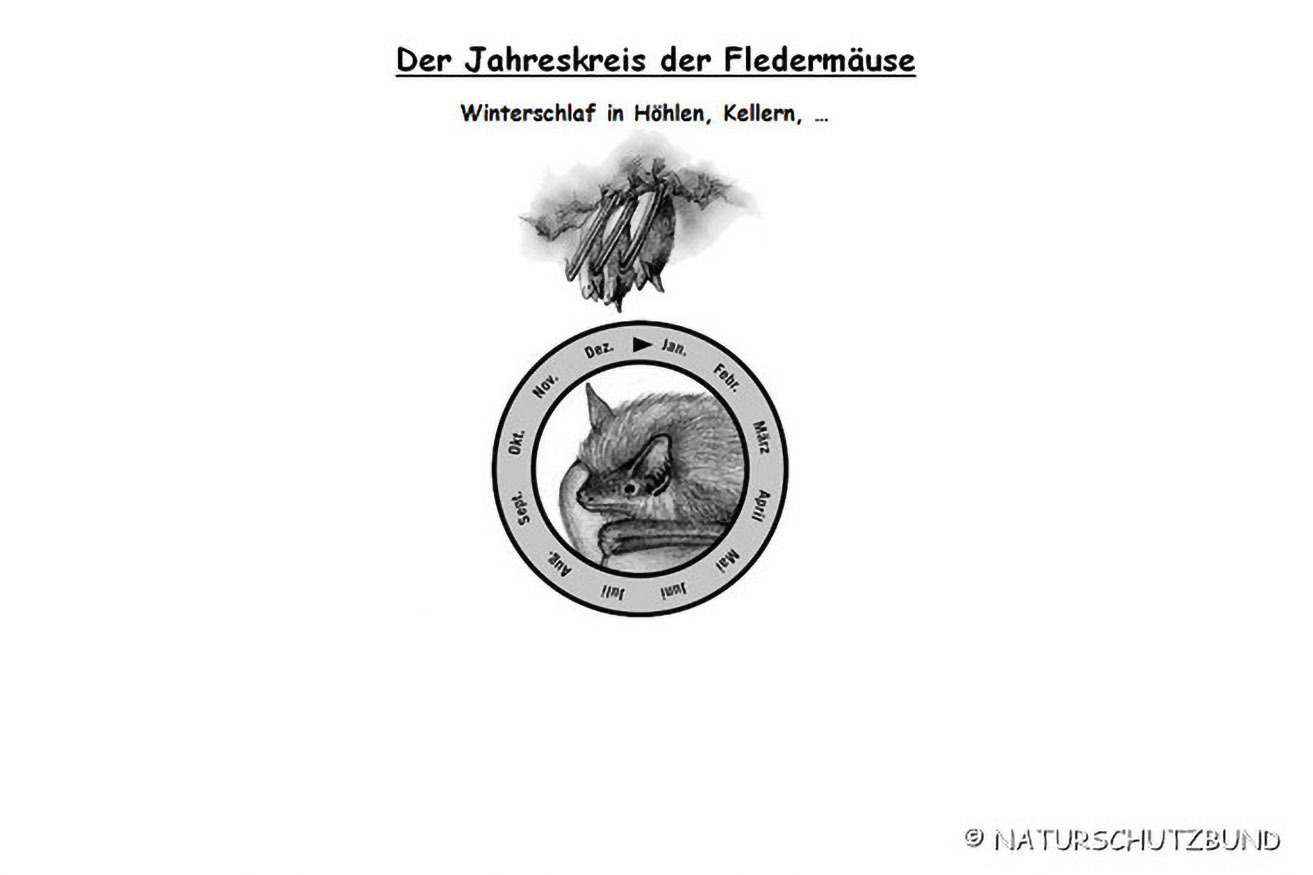

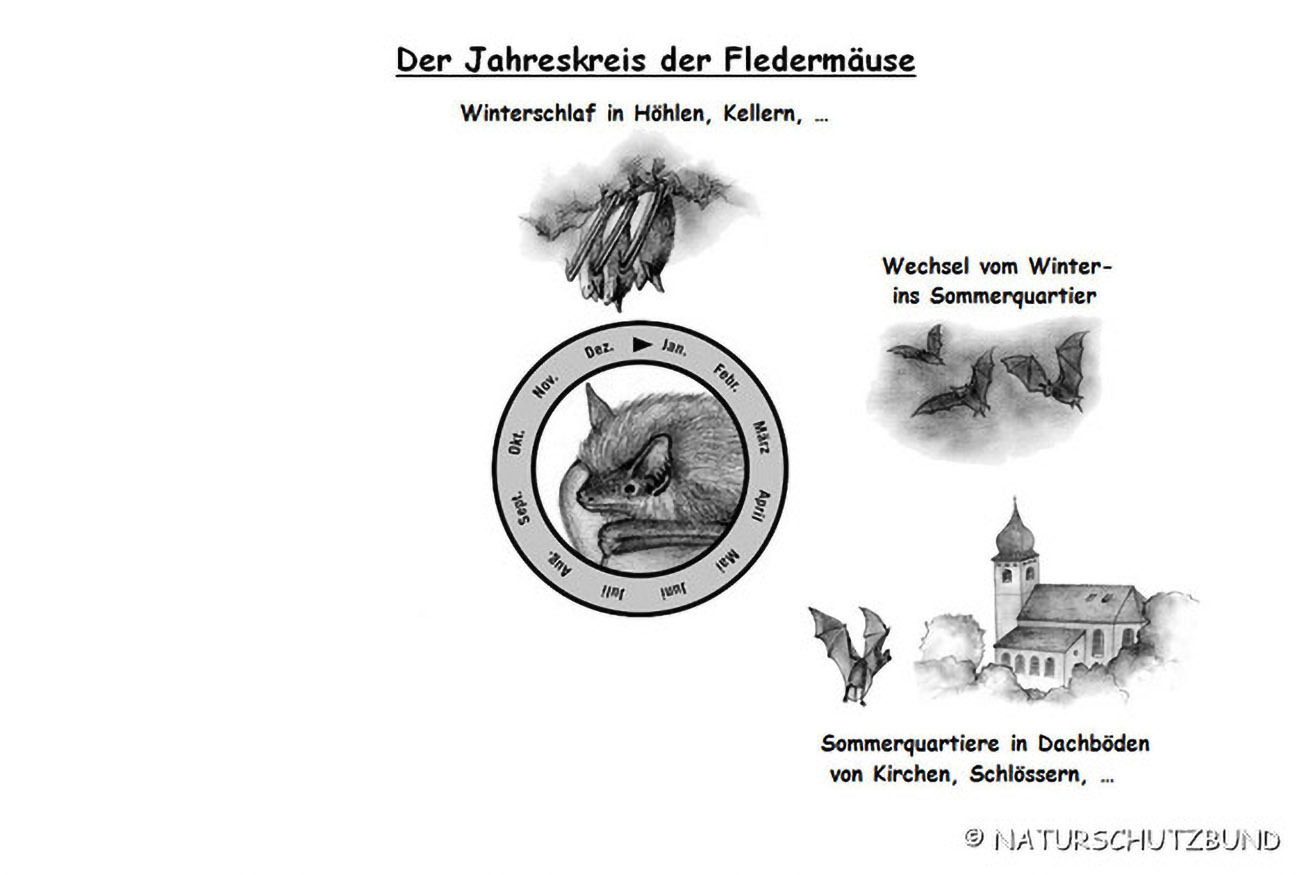

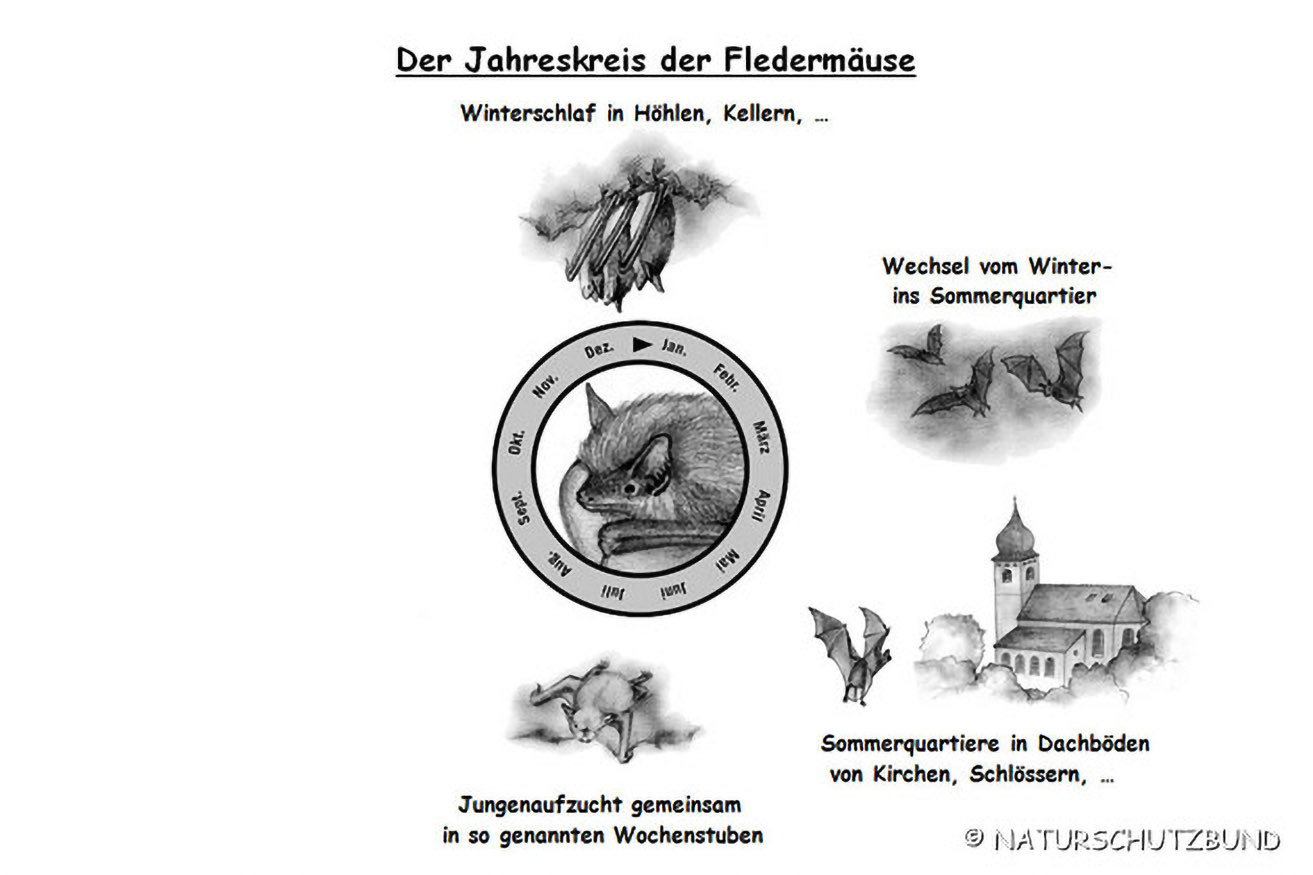

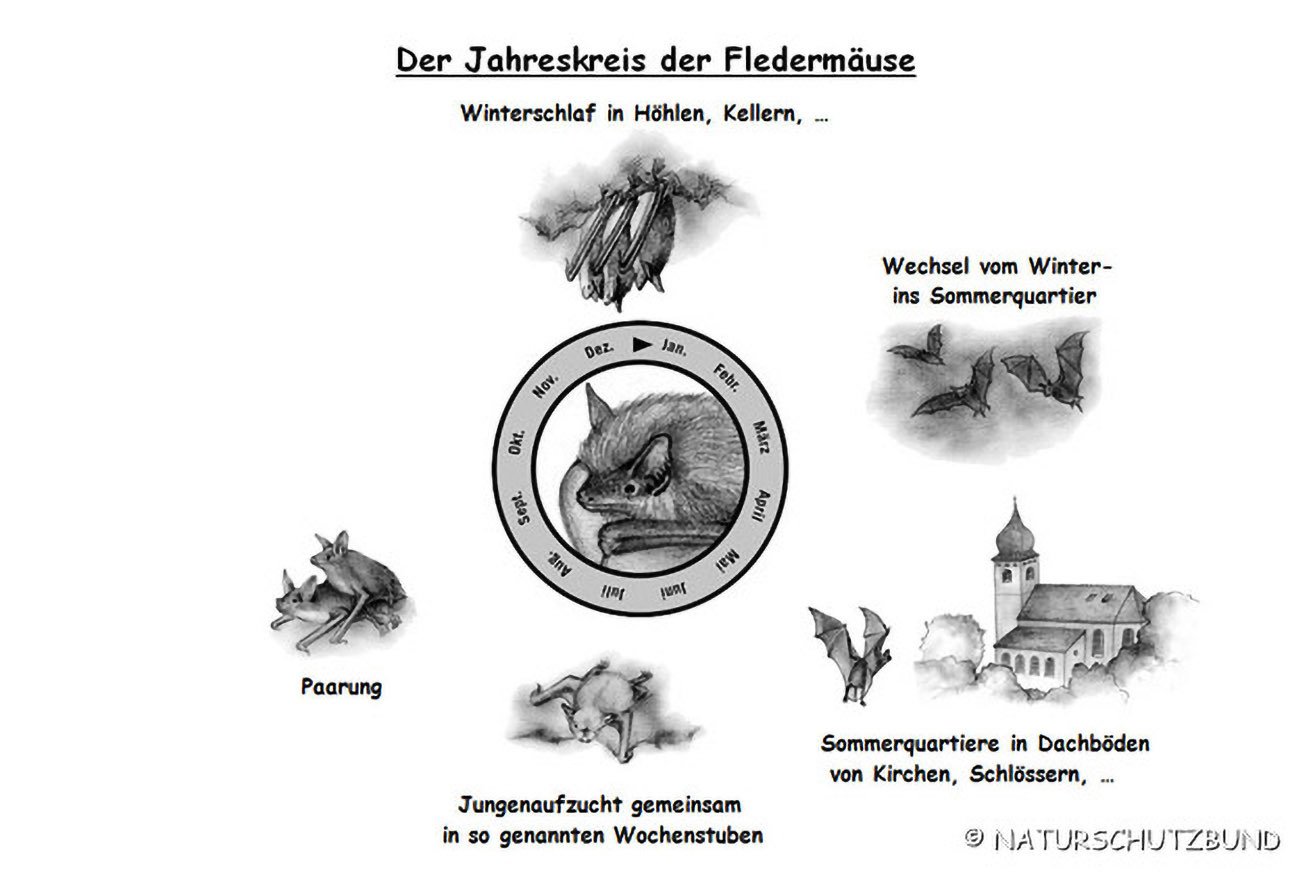

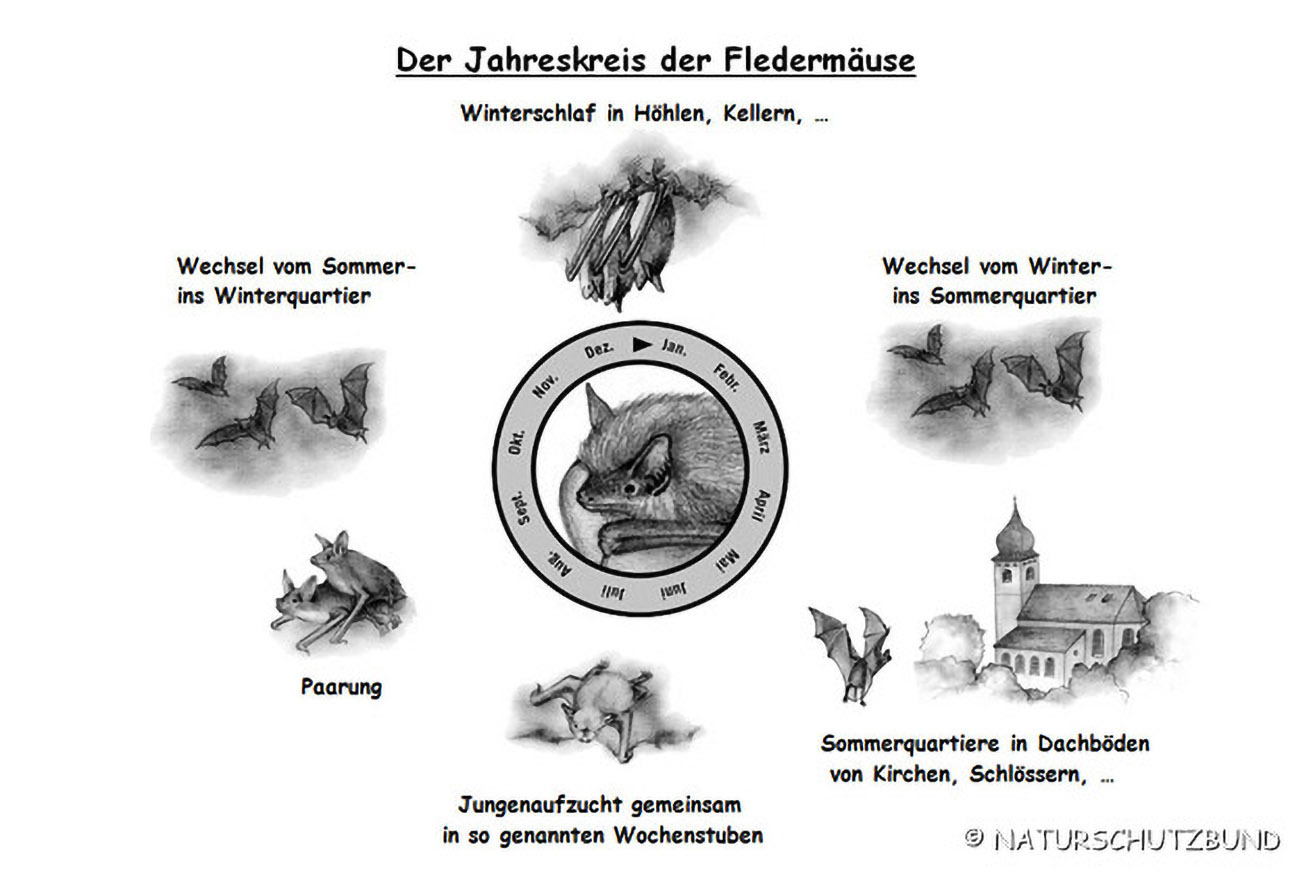

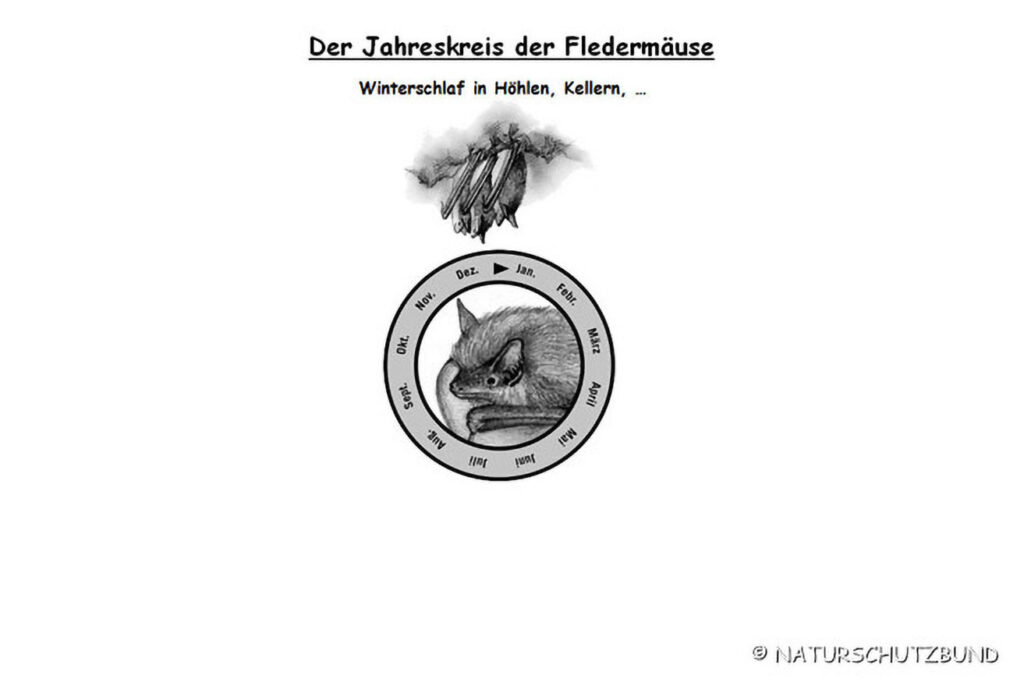

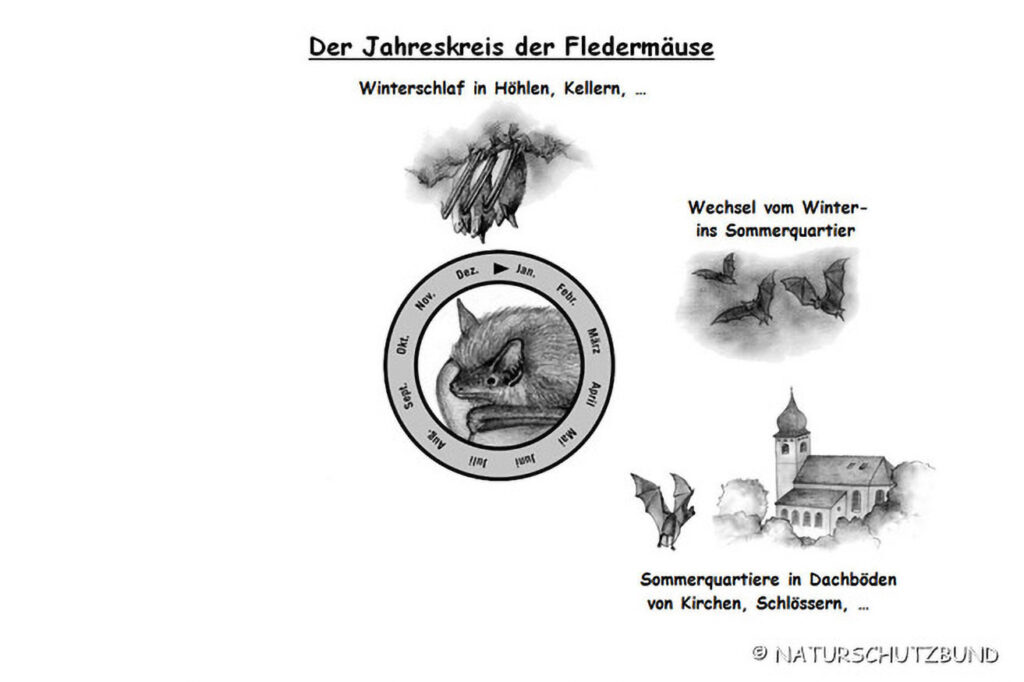

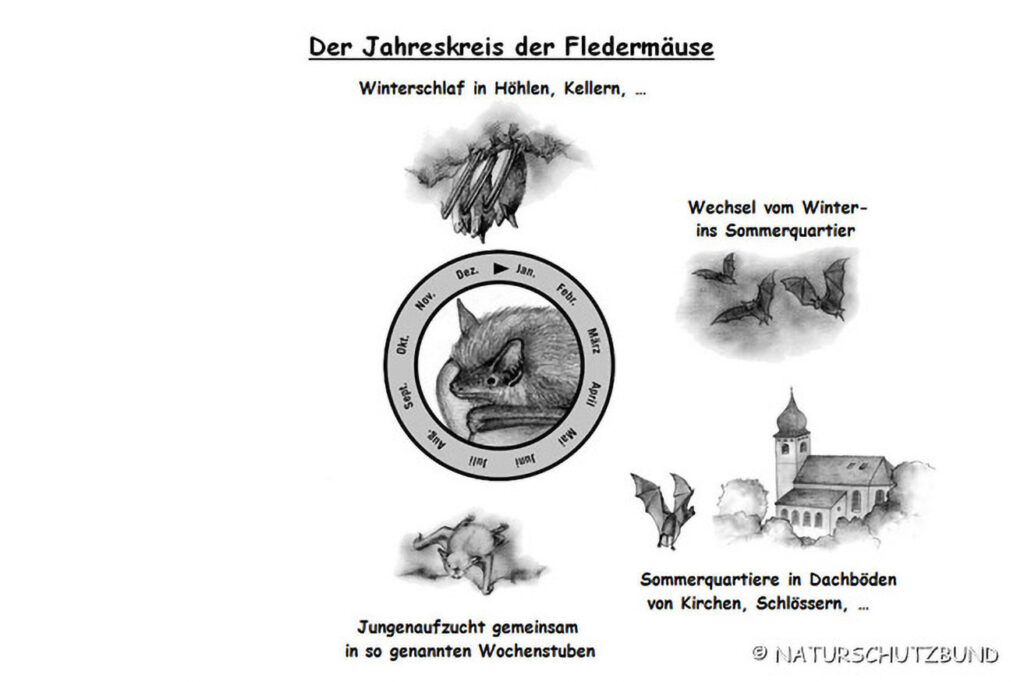

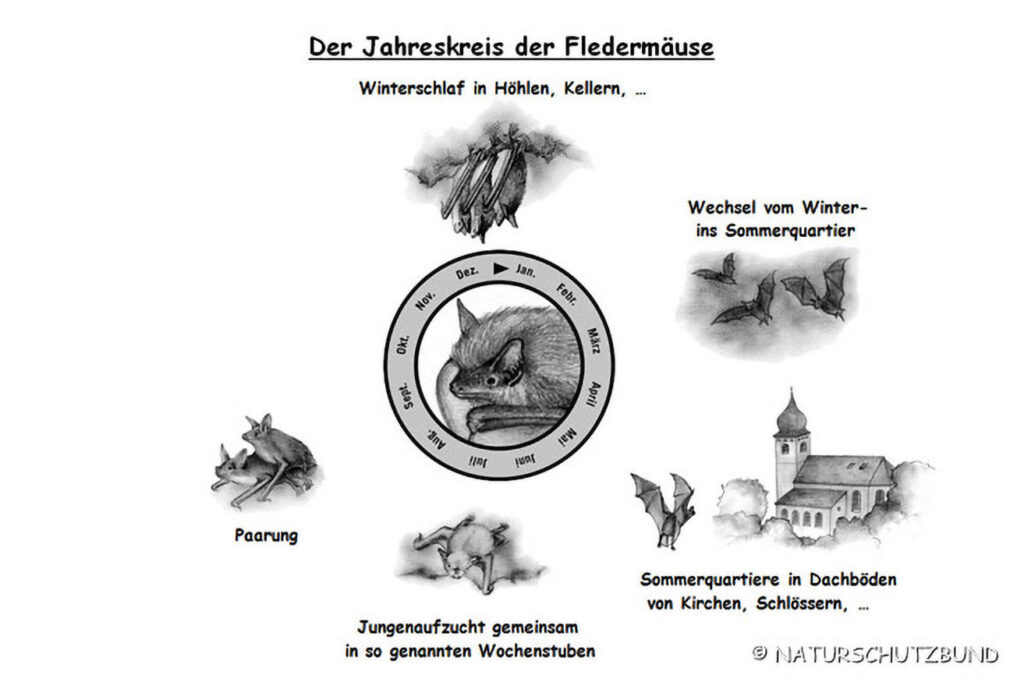

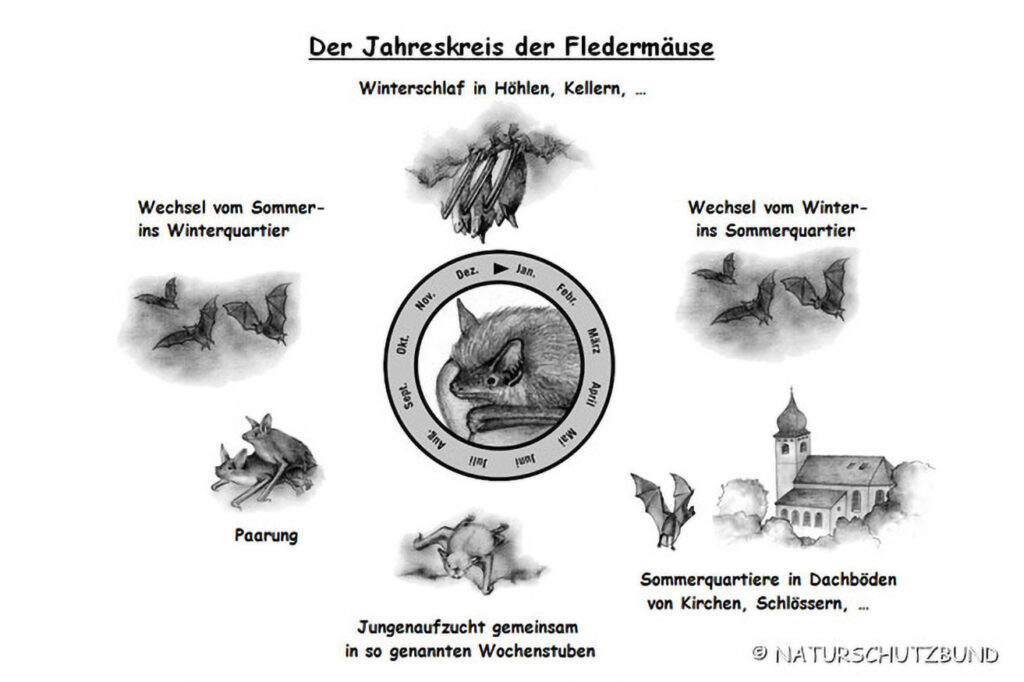

Nun wollen wir uns ansehen, wie Fledermäuse das Jahr verbringen. Es ist weithin bekannt, dass Fledermäuse im Winterhalbjahr Winterschlaf halten. Der Grund dafür ist das Fehlen von Insektennahrung um diese Jahreszeit.

Viele Arten suchen für den Winterschlaf Höhlen auf, in denen optimale Bedingungen herrschen: Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und hohe Luftfeuchtigkeit.

Im Winterschlaf leben sie auf "Sparflamme". Sie drosseln den Stoffwechsel und zehren von Fettreserven, die sie sich im Spätsommer/Herbst angefressen haben.

Da sich ein beträchtlicher Teil der Fledermäuse z.B. in den Hohlräumen des Bodengerölls versteckt, findet man bei Höhlenkontrollen immer nur einen Bruchteil der tatsächlich vorhandenen Individuen.

Die störungsempfindlichen Fledermäuse sollten im Winterschlaf ihre Ruhe haben, da für sie jedes Aufwachen extrem kräftezehrend ist. Um menschliche Störenfriede auszusperren, sind wichtige Fledermaushöhlen vergittert.

Weniger bekannt ist, dass Fledermäuse auch abseits von Felshöhlen Winterschlaf halten. Manche Arten, beispielsweise dieses Braune Langohr, nützen alte Gewölbekeller als Winterquartier.

Die Rauhautfledermaus ist sogar bekannt dafür, dass sie den Winter gelegentlich in Brennholzstapeln verbringt.

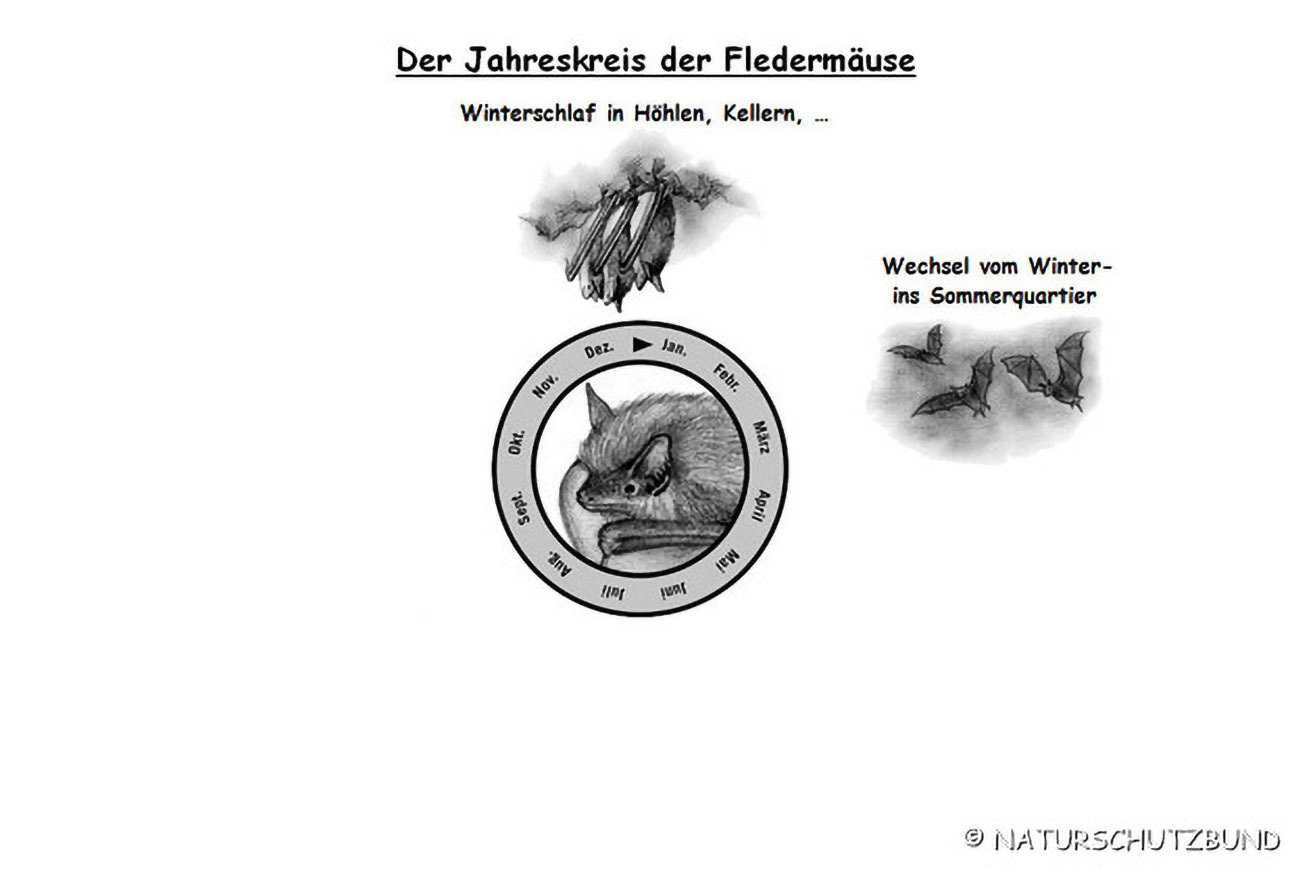

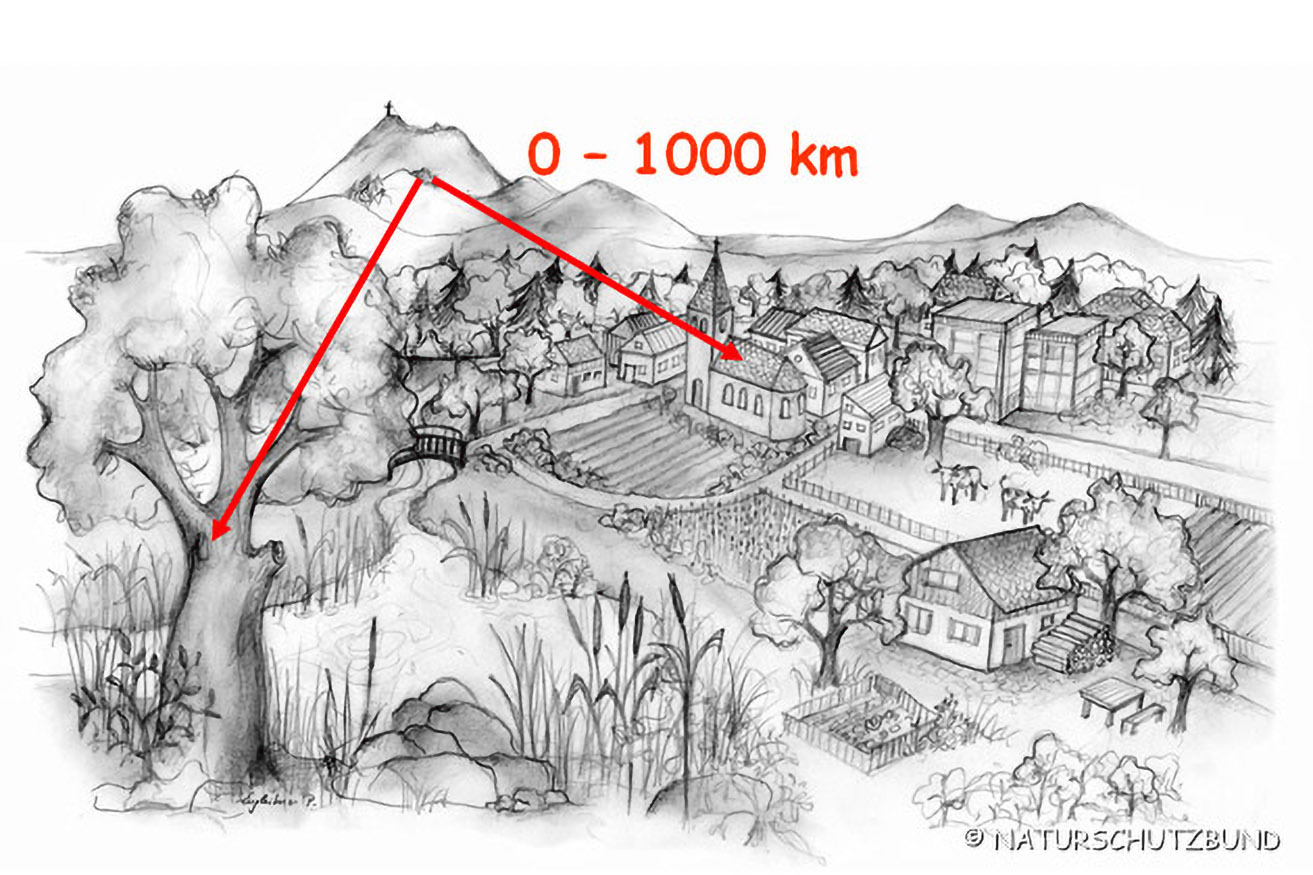

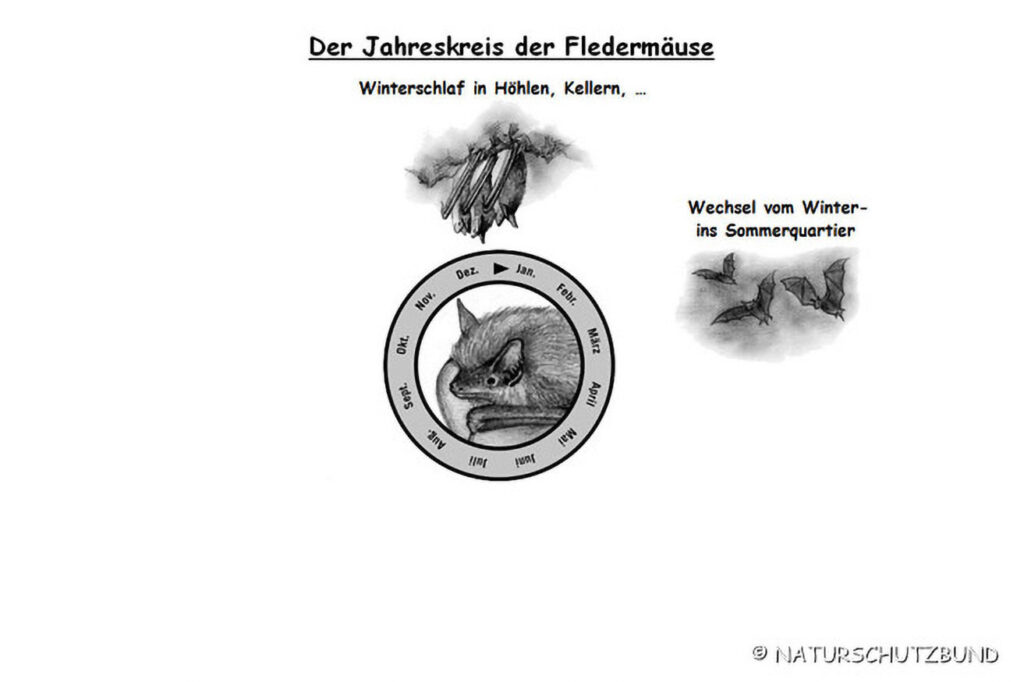

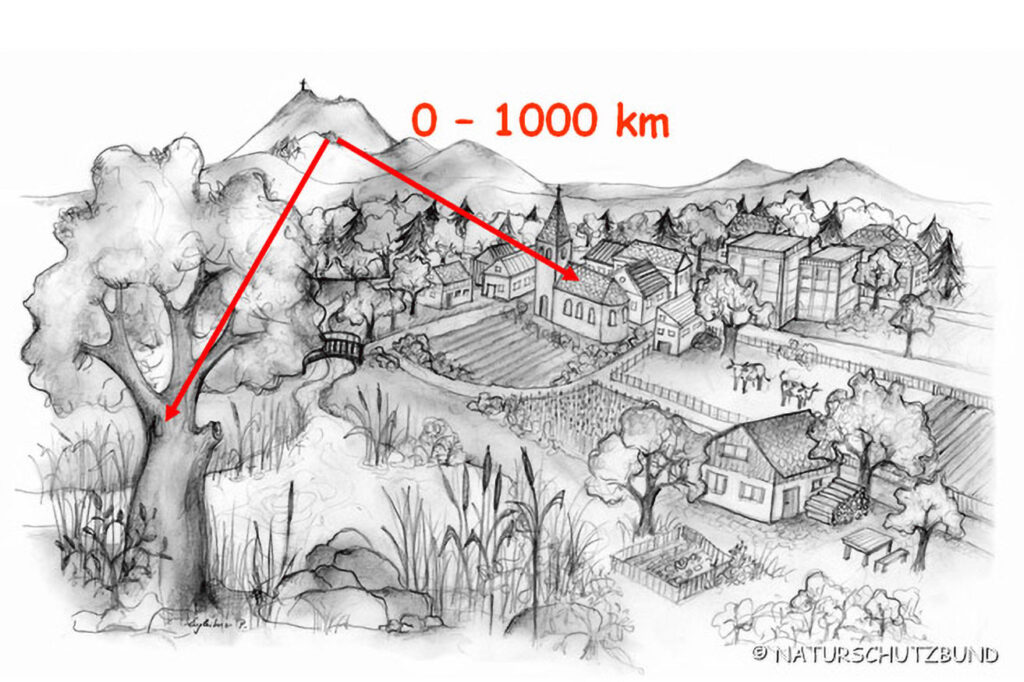

Im Frühling wechseln Fledermäuse von den Winter- in die Sommerquartiere und beziehen dazwischen manchmal Übergangsquartiere.

Während manche Arten nur vom Keller eines Gebäudes in dessen Dachboden ziehen, wandern andere (z.B. die Rauhautfledermaus) - ähnlich wie Zugvögel - bis zu 1000 km weit.

Wir sind über das Wanderungsverhalten informiert, da Forscher gelegentlich Fledermäuse mit Flügelklammern versehen, die dank einer eingestanzten Nummer beim Wiederfinden eine eindeutige Identifikation ermöglichen.

Im Sommer beziehen Fledermäuse Sommerquartiere. Während Männchen meist alleine rumhängen (!), schließen sich Weibchen zum Zwecke der Jungenaufzucht zu so genannten "Wochenstuben" zusammen.

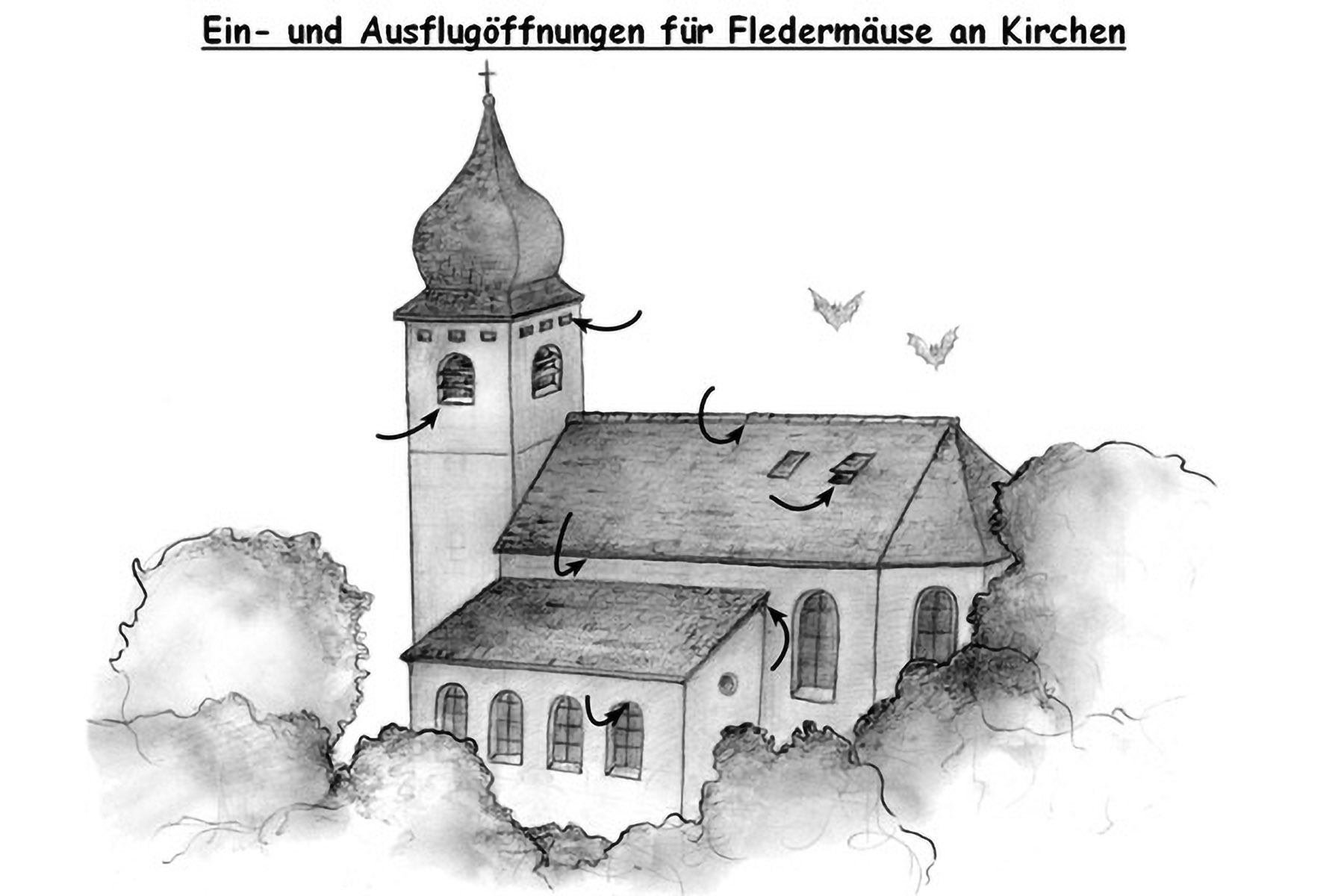

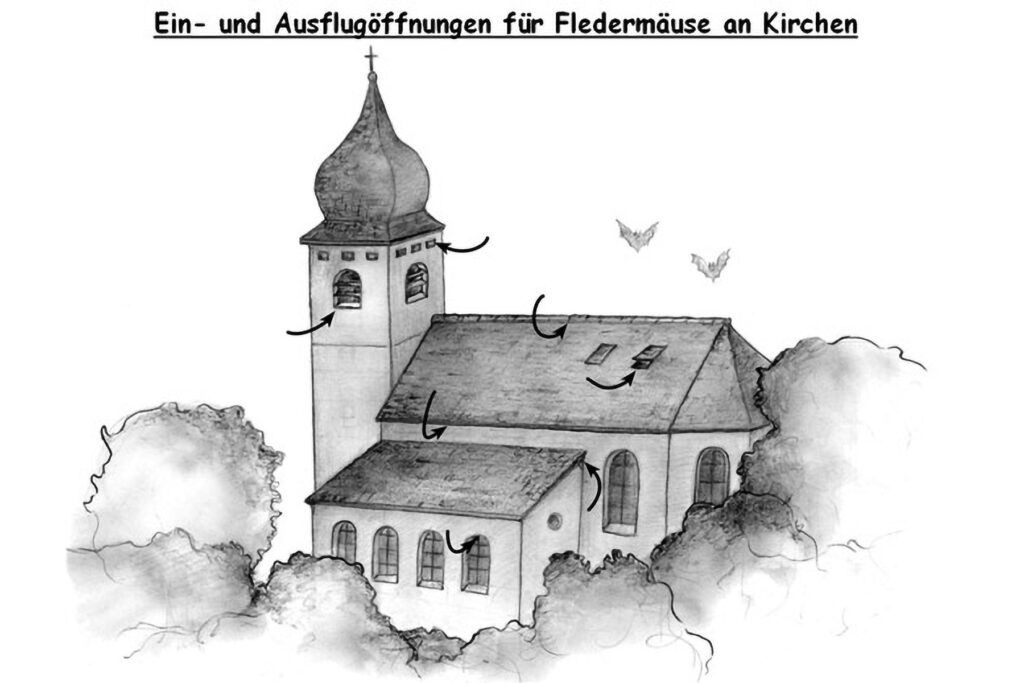

Die störungsarmen und jahrhundertealten Dachböden von Kirchen und Schlössern sind für einige Arten beliebte Sommerquartiere. Aus diesem Grund sollten Ein- und Ausflugöffnungen unbedingt offen bleiben und nicht vergittert werden.

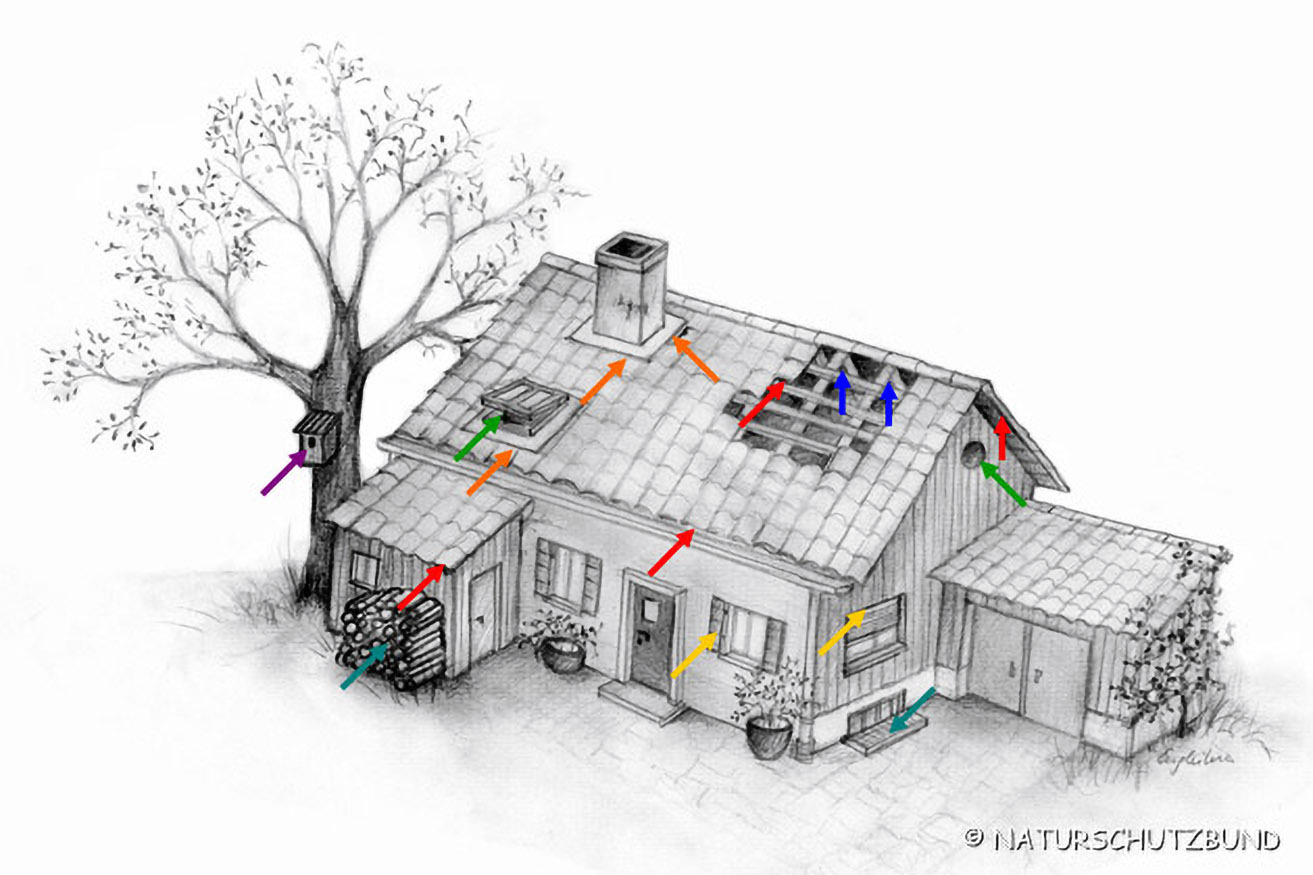

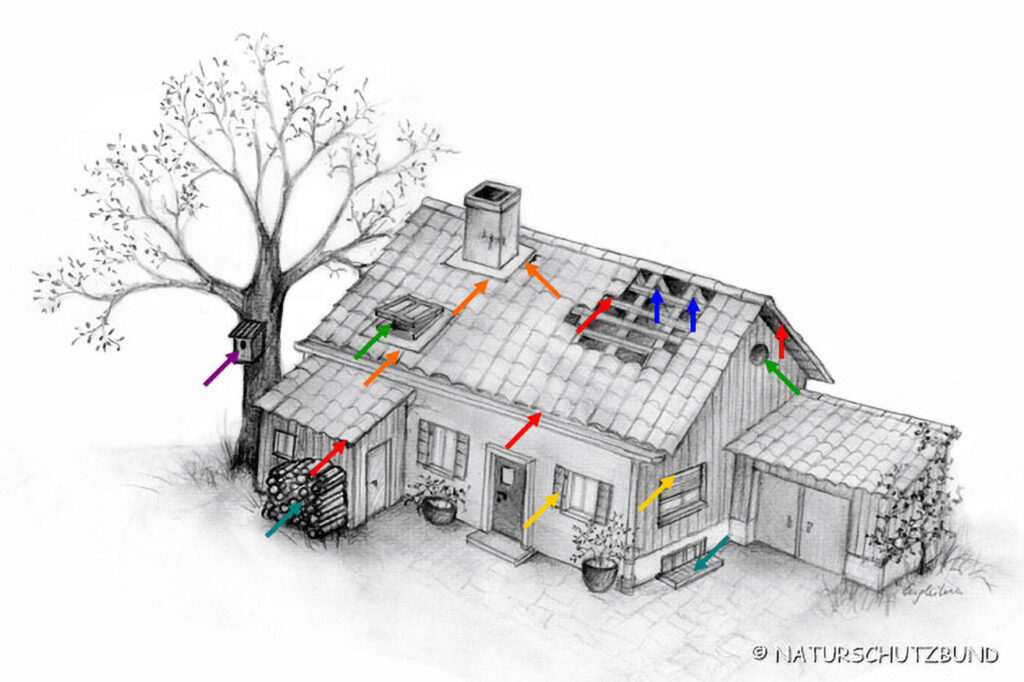

Auch an Privatgebäuden finden viele Fledermausarten ein Sommerquartier: z.B. im Dachboden (frei hängend oder in Spalten und Löchern), unter Dachziegeln und Kamineinfassungen, hinter Fensterläden, in Jalousienkästen, in Holzstößen, in Vogelnistkästen, ...

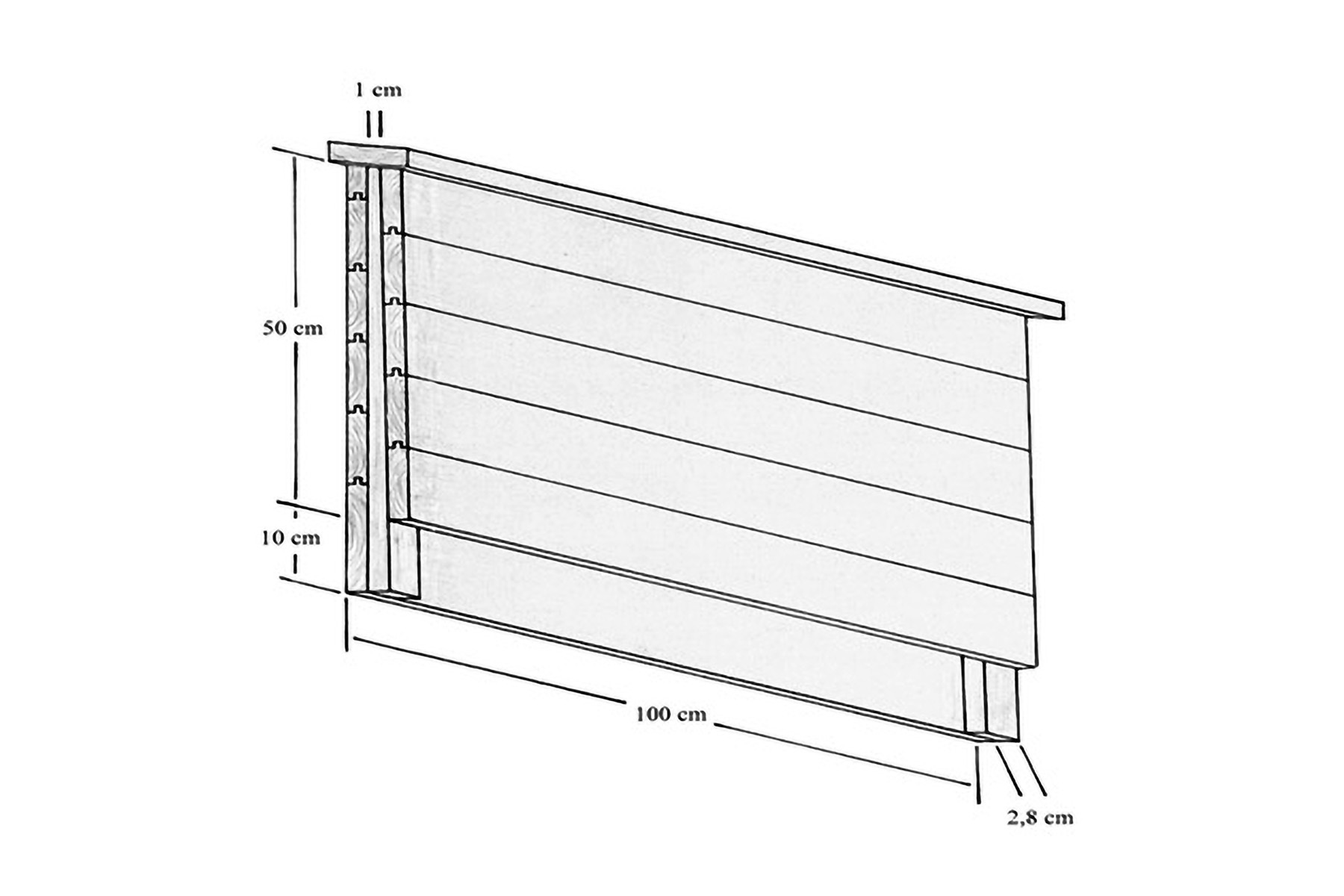

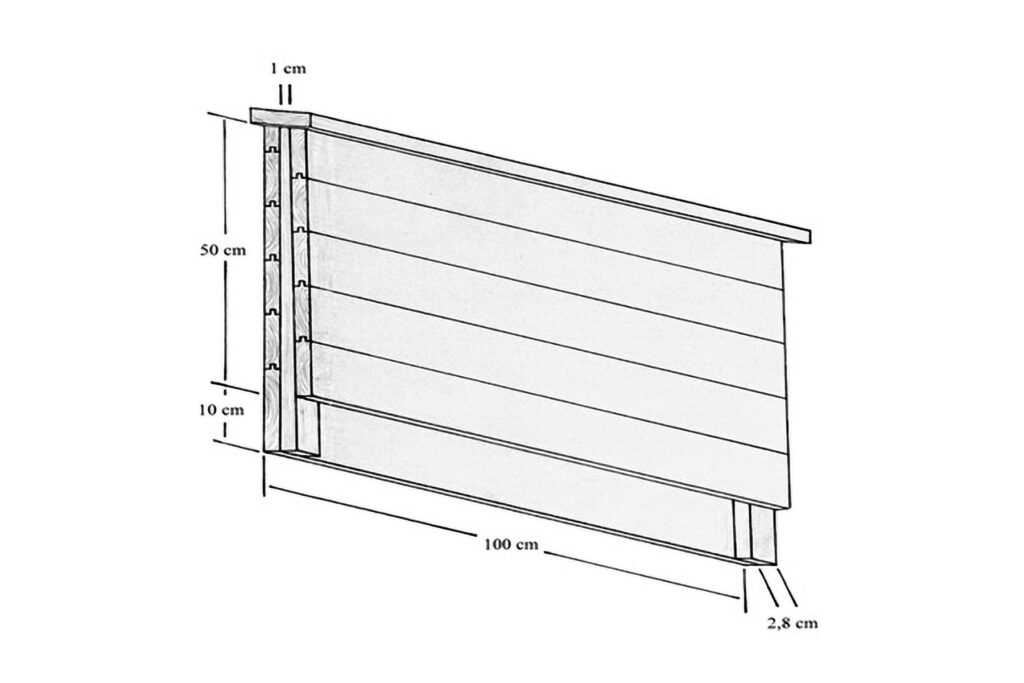

Spalten bewohnende Arten (z.B. Bartfledermäuse, Zwergfledermäuse, Zweifarbfledermäuse, Mopsfledermäuse, ...) nehmen auch gerne künstliche Quartiere in Form solcher "Fledermausbretter" an. Eine Bauanleitung dafür findest du unter "DOWNLOAD".

Unter Projekte/Fledermausprojekt kannst du dich über unser Projekt informieren, das unter anderem die Anbringung und Kontrolle vieler solcher Ersatzquartiere beinhaltet.

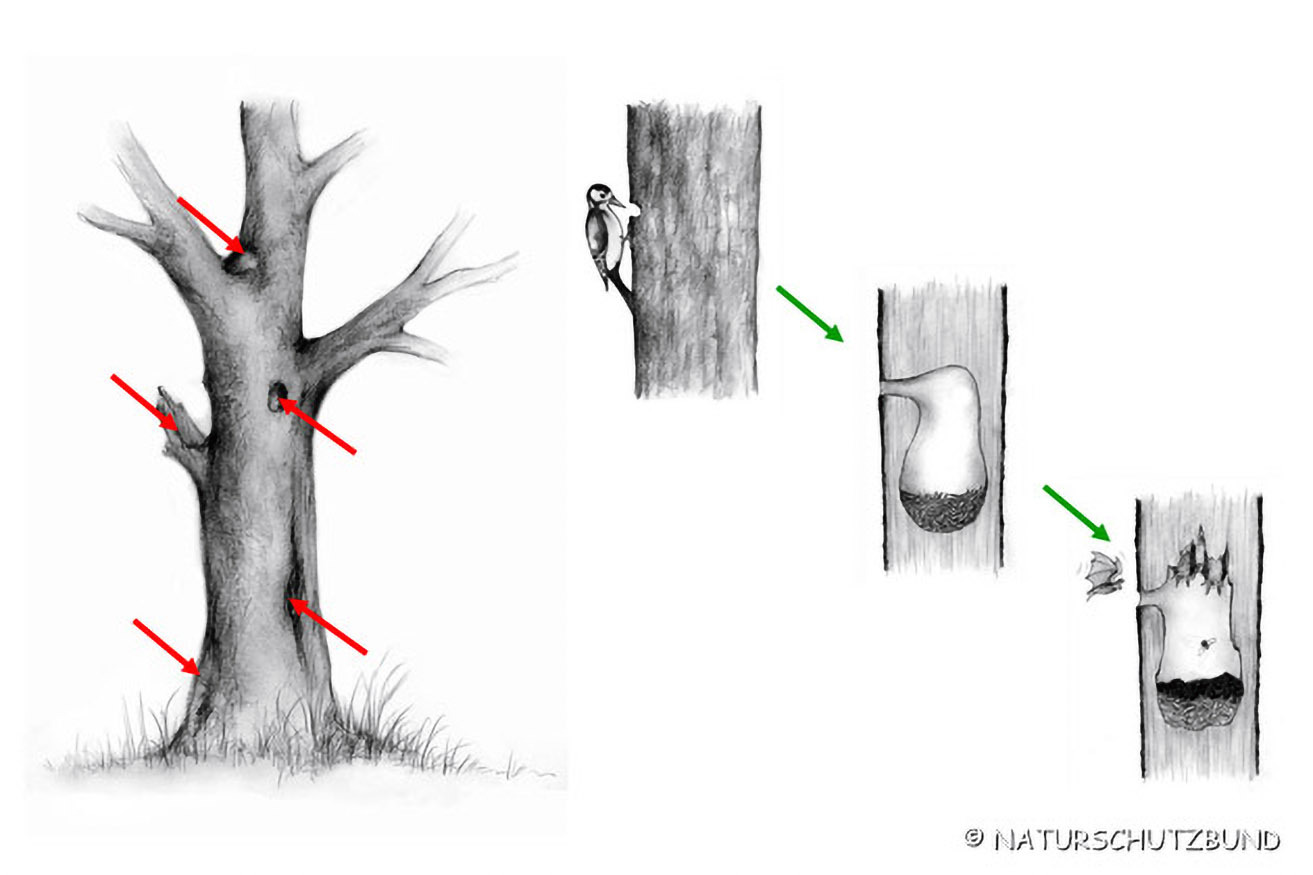

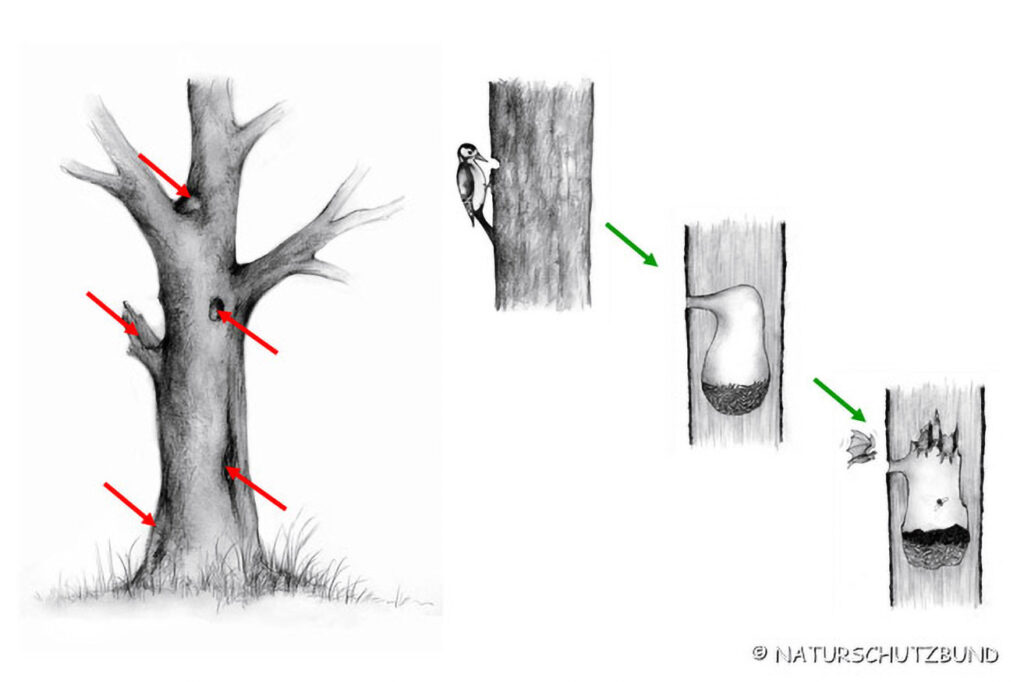

Auch alte, manchmal schon abgestorbene Bäume bieten Fledermausquartiere. Als solche werden nicht nur oberhalb vom Einflugloch ausgefaulte Spechthöhlen genutzt, sondern auch diverse andere Löcher und Spalten.

Tote Bäume bieten nicht nur Fledermäusen, sondern auch unzähligen anderen Arten (Baumpilzen, Insekten und deren Larven, ...) Lebensraum. Es sollte daher auch im Wirtschaftswald ein gewisser Anteil der Bäume dem natürlichen Verfall überlassen werden.

Vogelnistkästen und Fledermauskästen können zwar wertvolle Ersatzquartiere sein, aber niemals die vielen Funktionen des Totholzes (besser Biotopholzes) ersetzen.

Im Juni bringen Fledermäuse meist nur ein Junges auf die Welt. Selten kommen Zwillinge vor. Fledermäuse bekommen also nur wenig Nachwuchs, werden dafür aber bis zu 30 Jahre alt.

Jungtiere sind zunächst nackt und blind. Sie werden ausschließlich mit Muttermilch aufgezogen. Im Unterschied zu Vögeln versorgen Fledermäuse ihren Nachwuchs also nicht mit Insekten.

Bereits im Spätsommer/Herbst erfolgen - oft in speziellen Quartieren oder vor Höhleneingängen - die Balz und die Paarung. Die Weibchen speichern die Spermien bis in den Frühling, in dem dann die eigentliche Befruchtung (Verschmelzung mit den Eizellen) erfolgt.

Im Herbst fliegen die Fledermäuse schließlich wieder in ihre Winterquartiere zurück, wo sich der "Jahreskreis der Fledermäuse" schließt.

Fledermäuse sind gefährdet und stehen daher unter Naturschutz. Wichtige Gründe für den Rückgang unserer Fledertiere sind Quartierzerstörung durch Umschneiden von Höhlenbäumen, ...

..., Entzug der Nahrungsgrundlage und indirekte Vergiftung durch Einsatz von Spritzmitteln in der Landwirtschaft, ...

Der Hauptgrund für den Rückgang von Fledermäusen und anderen Arten ist die Intensivierung der Landnutzung und die Verwandlung einstiger, artenreicher Natur- und Kulturlandschaften in Produktionsstätten im Dienste des Menschen.

Nun lernst du noch ein paar Arten kennen: Der Abendsegler wird meist als erste Fledermausart aktiv. Diese großen Fledermäuse mit langen, spitzen Flügeln beobachtet man regelmäßig noch bei Tageslicht beim Jagen im freien Luftraum.

Die Zweifarbfledermaus hat eine weiße Unterseite und eine schwärzliche Oberseite. Diese ursprünglichen Felsspaltenbewohner beziehen heute gerne ihr Quartier an menschlichen Gebäuden. Im Herbst wird man durch Balzrufe und -flüge auf die Tiere aufmerksam.

Die kleine Zwergfledermaus hätte mit zusammengefalteten Flügeln in einer Zündholzschachtel Platz. Dieser Winzling bewohnt gerne Spalten an Gebäuden. Wenn er Jalousienkästen bezieht, wird er manchmal verletzt.

Die Brandtfledermaus oder Große Bartfledermaus bewohnt gerne Spaltenquartiere an Gebäuden. Sie ist z.B. regelmäßig hinter Fensterlädern zu finden und nimmt auch gerne spaltenförmige Fledermauskästen ("Fledermausbretter") an.

Ähnliches gilt für die Mopsfledermaus. Diese Art erkennt man an ihrer dunklen Färbung, ihrer Stupsnase und an den breiten Ohren. Nicht selten befinden sich orangefarbene Milben am Ohrrand.

Die seltene Bechsteinfledermaus bewohnt gerne Baumhöhlen in Wäldern und Streuobstwiesen. Mit den kurzen und breiten Flügeln kann sie selbst in dichter Vegetation bestens manövrieren.

Nun zu einigen Arten, die man insbesondere auf Dachböden von Kirchen und Schlössern findet: Die Breitflügelfledermaus gehört zu den größten heimischen Fledermäusen. Da sie sich beim Betreten eines Dachbodens gleich in Spalten zurückzieht, sieht man sie aber kaum.

Beim Braunen Langohr war die Fellfärbung und die auffällige Ohrlänge namensgebend. Am Dachboden wohnt es in Hohlräumen im Gebälk des Dachstuhls. Im Wald besiedelt es hingegen Baumhöhlen.

Das Graue Langohr ist mehr grau gefärbt. Während das Braune Langohr in bewaldeten Gegenden beheimatet ist, findet man das Graue Langohr eher in der offenen Kulturlandschaft.

Hufeisennasen stoßen die Ortungslaute durch die Nase aus. Eine namensgebende, hufeisenförmige Hautbildung rund um die Nase wirkt wie ein Verstärker bzw. Megaphon. Im deutschsprachigen Raum kommen zwei Arten vor: Große und Kleine Hufeisennase.

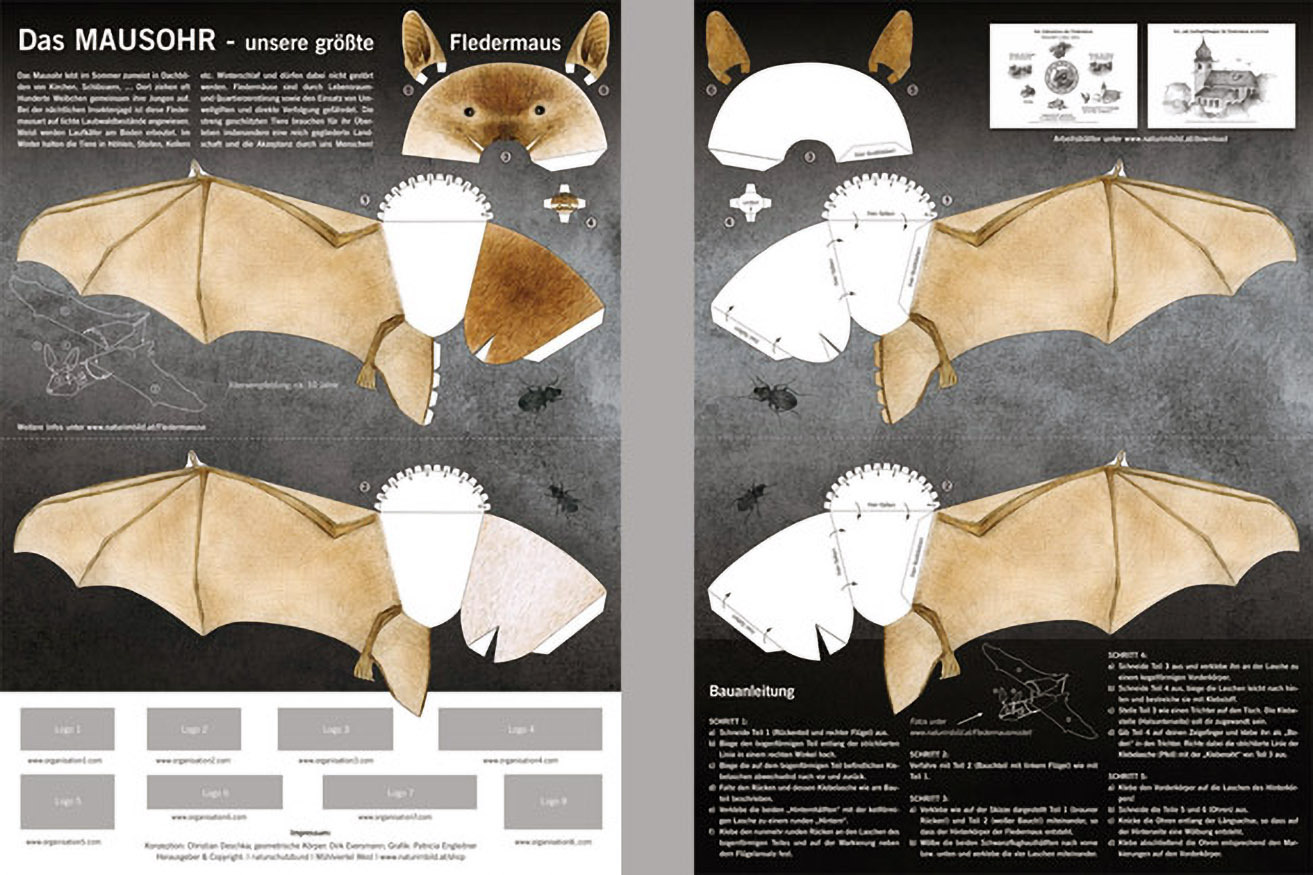

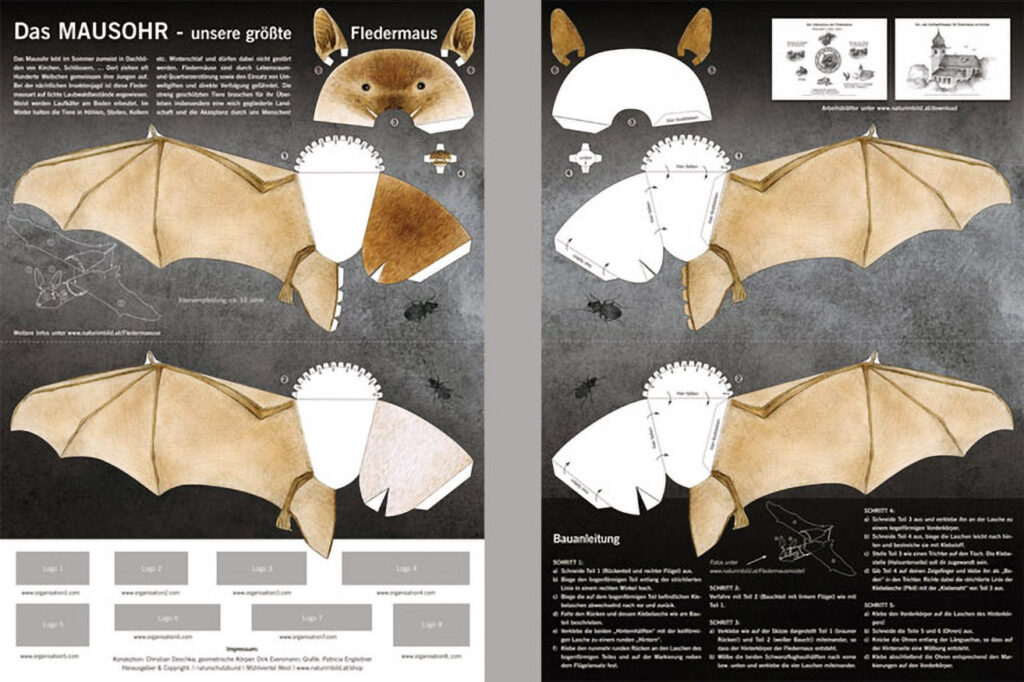

Mausohren sind mit einer Spannweite von 40 cm unsere größten Fledermäuse. Diese ehemaligen Bewohner warmer Felshöhlen nützen in unseren Breiten Dachböden von Kirchen etc. als Ersatzhöhle.

Wochenstuben dieser Art können mehrere Hundert Tiere umfassen. Die bräunlichen Individuen am Bild sind Weibchen, die gräulichen Jungtiere.

Nach dem Ausfliegen aus dem heißen Tagesquartier am Abend fliegen Mausohren (und andere Arten) meist zunächst zum Trinken ans Wasser (See, Teich, ...). Im Flug tauchen sie mit dem Unterkiefer in die Wasseroberfläche und nehmen wie ein Löschflugzeug Wasser auf.

Anschließend suchen sie im Umkreis von mehreren Kilometern nach Nahrung. In lichten Wäldern oder über kurzgrasigen Wiesen patouillieren sie knapp über dem Boden, um auf diese Weise entdeckte Käfer zu fangen.