Spritzmittel führen zum Verschwinden von "Unkräutern". Diese sind für die Ernährung des Feldhasens sehr wichtig ("Kräuterapotheke") und sollten daher Beikräuter genannt und geduldet werden.

Die langen Ohren mit schwarzer Spitze, die bräunlichen Augen, die Hasenscharte (gespaltene Oberlippe) und der Hasenbart (Tasthaare) machen den Feldhasen gemeinsam mit der hoppelnden Fortbewegungsweise für jeden erkennbar.

Die Hasenohren werden auch Löffel genannt. Sie dienen nicht nur als Trichter zum Hören, sondern auch der Temperaturregulation. An heißen Sommertagen sind sie gut durchblutet und geben viel Wärme ab.

Als ehemalige Steppenbewohner erreichen Feldhasen in Ackerbaugebieten mit wenig Niederschlägen und trockenen Böden die höchsten Dichten. Dieser Hase liegt im Lager inmitten seiner Lieblingsnahrung.

Hier sieht man die Spuren von Fuchs und Hase. Mittlerweile dürften die beiden Arten im Mühlviertel etwa gleich hohe Dichten aufweisen.

Feldhasen sind hauptsächlich dämmerungs- und nachtaktiv. Den Tag verbringen sie - je nach Witterung - in einem von mehreren Lagern. Dort drücken sie sich gut geschützt an den Boden.

In Gebieten mit einer Gemengelage von Wäldern und Feldern bevorzugen Feldhasen zur Nahrungsaufnahme das offene Gelände.

Dieses Bild zeigt Nagespuren an Sträuchern und den charakteristischen Kot, der aus ca. 1,5 cm großen, leicht zusammengedrückten Kugeln besteht. Aus der Nähe betrachtet fallen Pflanzenfasern auf.

Kot wird bevorzugt an markanten Punkten (z.B. Grenzsteinen, an der Basis von Strommasten, auf Steinen in Wiesen, ...) abgesetzt und dient damit auch der Kommunikation mit Artgenossen.

Rehen hingegen fehlen im Oberkiefer die Schneidezähne. Sie hinterlassen daher ausgefranste Bissstellen.

Bereits im Spätwinter werden Feldhasen unruhig und sind vermehrt tagaktiv. Hasen machen sich auf die Suche nach einer Häsin.

Regelmäßig kommt es zu Kämpfen zwischen konkurrierenden Hasen. Auch die Häsin kann aufdringliche Liebeswerber durch Pfotenschläge abwehren.

42 Tage nach der Begattung bringt die Häsin zumeist im März 1 - 3 (4) Junghasen auf die Welt. Diese drei genießen die wärmenden Sonnenstrahlen an den Schienen der Mühlkreisbahn.

Ihr Überleben ist nämlich stark wetterabhängig. Bei erneutem Wintereinbruch oder häufigen Regenfällen haben sie schlechte Karten.

Die Nestflüchter sind von Anfang an großteils auf sich gestellt. Die Häsin sucht sie nur einmal pro Nacht auf, um sie zu säugen. Dieser Junghase findet zwischen den Wurzeln eines Baumes Schutz.

Diese hier hatten Glück - sie wurden von einem Jäger bei gezielter Suche gefunden und aus dem Gefahrenbereich getragen. Viele andere werden von den Landwirten nicht bemerkt und deshalb von den Mähwerken zerstückelt.

Den jungen Hasen drohen viele Gefahren. Eine der Hauptgefährdungen ist sicher die häufige Mahd. Bereits Anfang Mai wird zum ersten Mal beinahe das gesamte Grünland gemäht.

Die Überlebenden sind vielfach ihrer Deckung beraubt und damit Beutegreifern wie Rabenkrähen noch stärker ausgesetzt.

Nach wenigen Wochen müssen sie selbstständig sein, da dann bereits der nächste Wurf Junghasen kommt.

Da der Feldhase 1 - 3 (4) Mal pro Jahr 1 - 3 (4) Junge bekommen kann, wurde er zum österlichen Fruchtbarkeitssymbol ("Osterhase").

Gegenüber natürlichen Feinden sind Feldhasen aber ganz gut gerüstet: Seitliche Augen gewähren einen Rundumblick, lange Ohren verleihen ein gutes Gehör und auch der Geruchssinn ist bestens ausgeprägt.

Bei Bedarf ermöglichen die lange Hinterbeine pfeilschnelle und ausdauernde Fluchten. Werden Feldhasen von einem Verfolger eingeholt, können sie diesen oft noch durch das Schlagen eines Hakens abschütteln.

Dieser ausgewachsene Hase hat von den beiden unschlüssigen Jungfüchsen allerdings nichts zu befürchten.

Auch diese Begegnung ging unblutig aus. Das Hermelin wurde vom halbwüchsigen Feldhasen rechtzeitig bemerkt und musste das Feld chancenlos räumen.

Dem Feind Mensch haben Feldhasen aber wenig entgegenzusetzen. Der Einsatz giftiger Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft wirkt sich beispielsweise sehr negativ aus.

Das ständig wachsende Verkehrsaufkommen auf unseren Straßen fordert auch unter den Feldhasen immer mehr Opfer. Dieser Einfluss überseigt in vielen Revieren bereits den Abgang durch Beutegreifer.

Den Bestand der nachtaktiven Feldhasen kann man am besten ermitteln, indem man mehrmals pro Jahr in der Nacht mit dem Auto auf ausgewählten Strecken fährt. Der Beifahrer leuchtet mit einem Scheinwerfer aus dem Fenster und zählt die Hasen.

In solchen reich strukturierten Landschaften mit kleinen Parzellengrößen sind noch passable Feldhasendichten zu finden. Dieser Lebensraum ist auch ideal für andere Wildarten, beispielsweise für das Rebhuhn.

Da viele Gegenden leider so aussehen, ist die Zahl der Feldhasen rückläufig. Als Ursache sind die Intensivierung in der Landwirtschaft, ein immer höheres Verkehrsaufkommen und vermutlich ein steigender Beutegreiferdruck zu nennen.

Punktuell versuchen Jäger dieser Entwicklung entgegen zu wirken. Hier hat ein Jäger ein Grundstück angekauft, um durch Anlage eines "Wildackers" Lebensraumhege zu betreiben. Solche Landschaftselemente sind wertvolle Inseln in einer intensiv bewirtschafteten Agrarlandschaft.

Ein gutes Beispiel für Lebensraumhege sind auch solche von Landwirten und/oder Jägern angelegte Ackerrandstreifen bzw. "Ökostreifen". Sie bieten Feldhasen und anderen Wildtieren auch in jenen Zeiten Deckung und Nahrung, in denen die Landschaft kahl wäre.

Lässt es die Hasendichte zu, können Feldhasen jagdlich genutzt werden. Im Mühlviertel werden Feldhasen in der Regel bei Treibjagden erlegt. Der Jäger erntet damit ein wertvolles Lebensmittel.

Hunde dienen als Jagdhelfer, die dem Jäger erlegte Feldhasen bringen. Um diese Wildart nicht zu übernutzen, wird nur ein Teil der bejagbaren Fläche auch tatsächlich bejagt. Einzelne Revierteile werden nur in geraden oder ungeraden Jahren bejagt.

Unsere "Haushasen" sind übrigens Kaninchen und keine Hasen. Ihre wilden Vorfahren leben in Südwesteuropa, wurden aber auch vielerorts in Mitteleuropa eingebürgert. Im Mühlviertel gibt es allerdings keine Wildkaninchen.

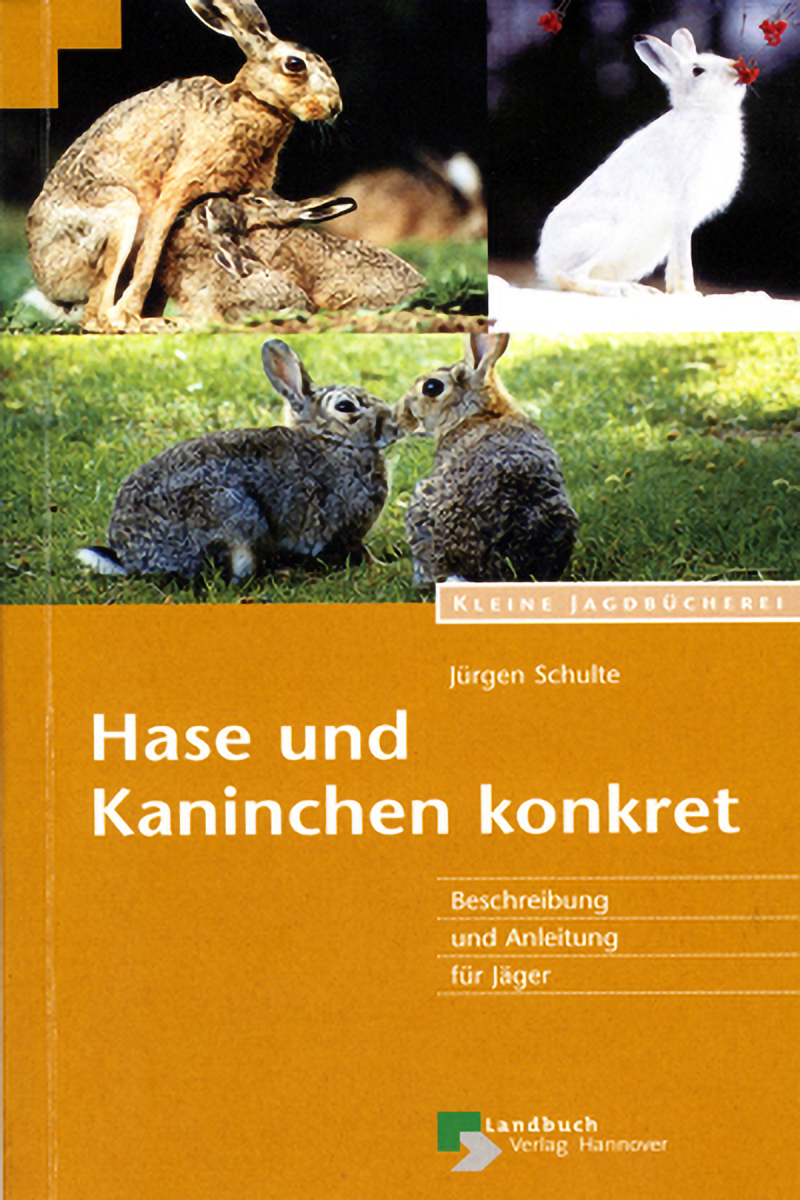

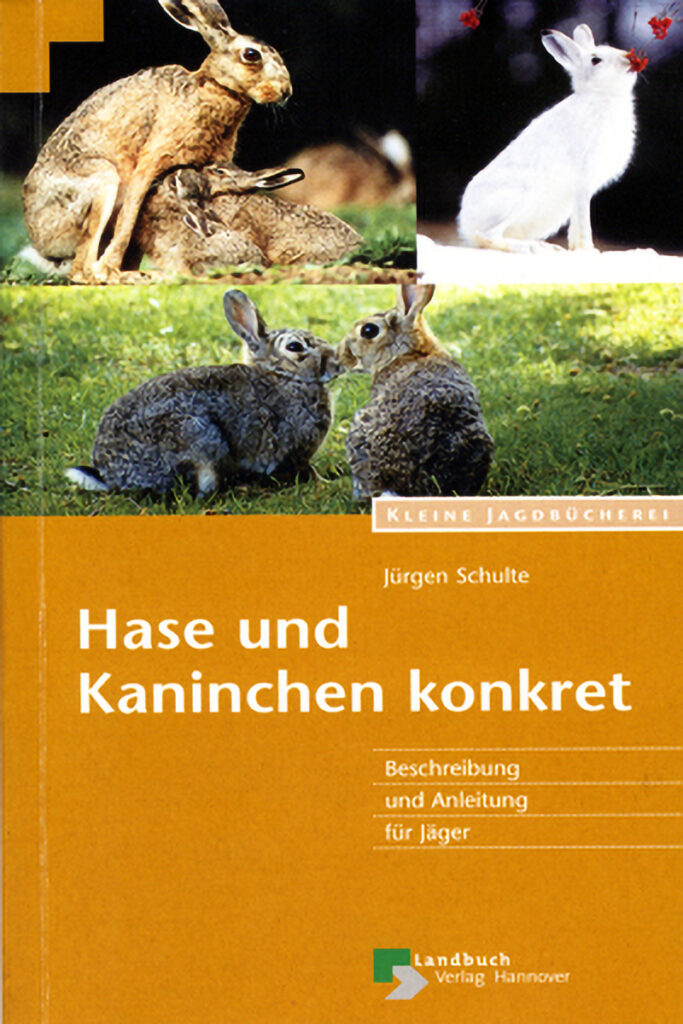

Wildkaninchen (li.) sind kleiner als Feldhasen (re.), haben einen rundlicheren Kopf, kürzere, einfärbige Ohren sowie einfärbig schwarze Augen. Auch in ihrer Lebensweise unterscheiden sie sich stark.