Wie verschiedene Gemeindewappen, Ortsnamen und Ausgrabungsfunde zeigen, war der Biber im Mühlviertel einst flächendeckend verbreitet. Er war Teil des Ökosystems Fluss und beeinflusste als "Landschaftsgärtner" unsere Flüsse und ihre Umgebung.

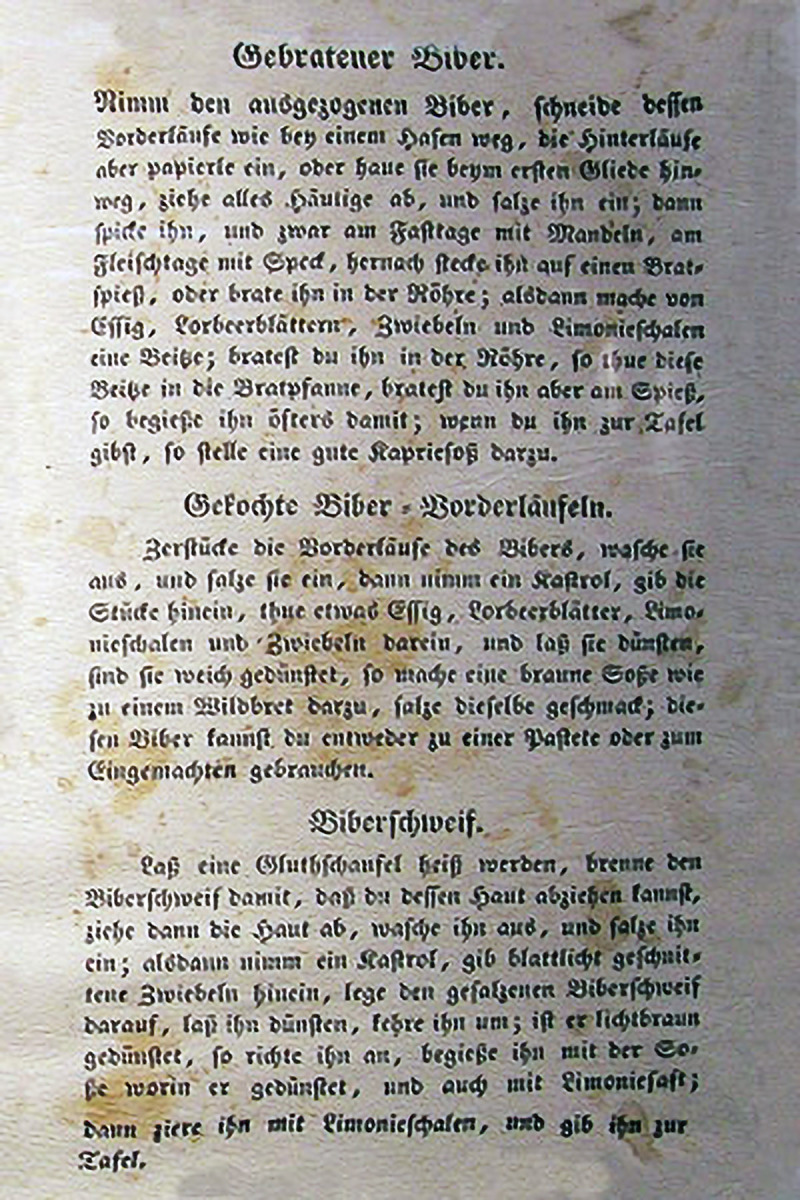

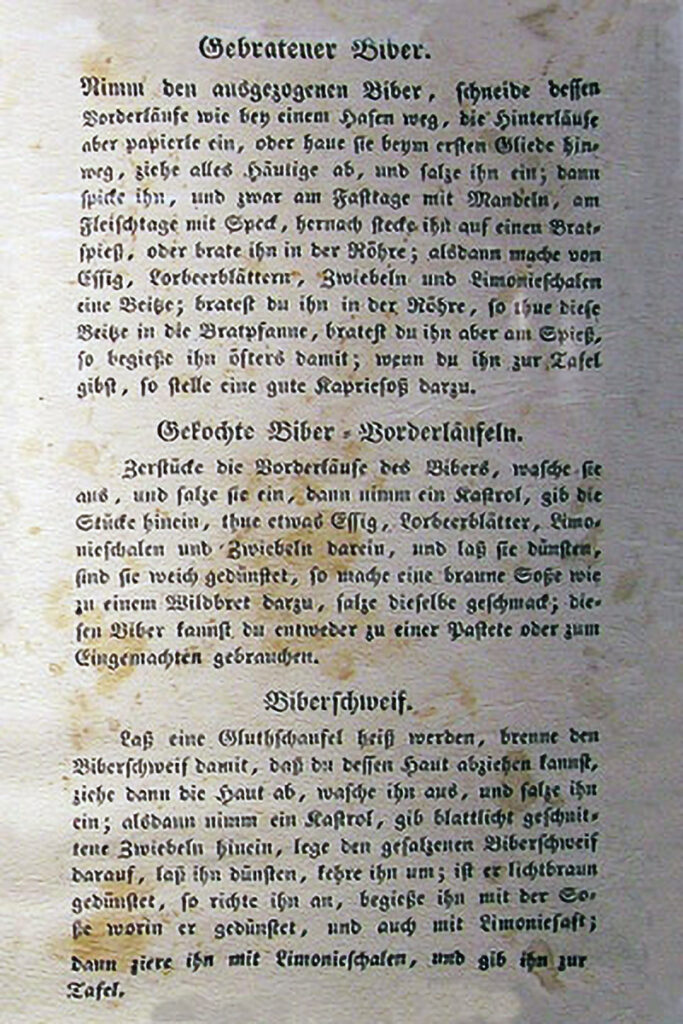

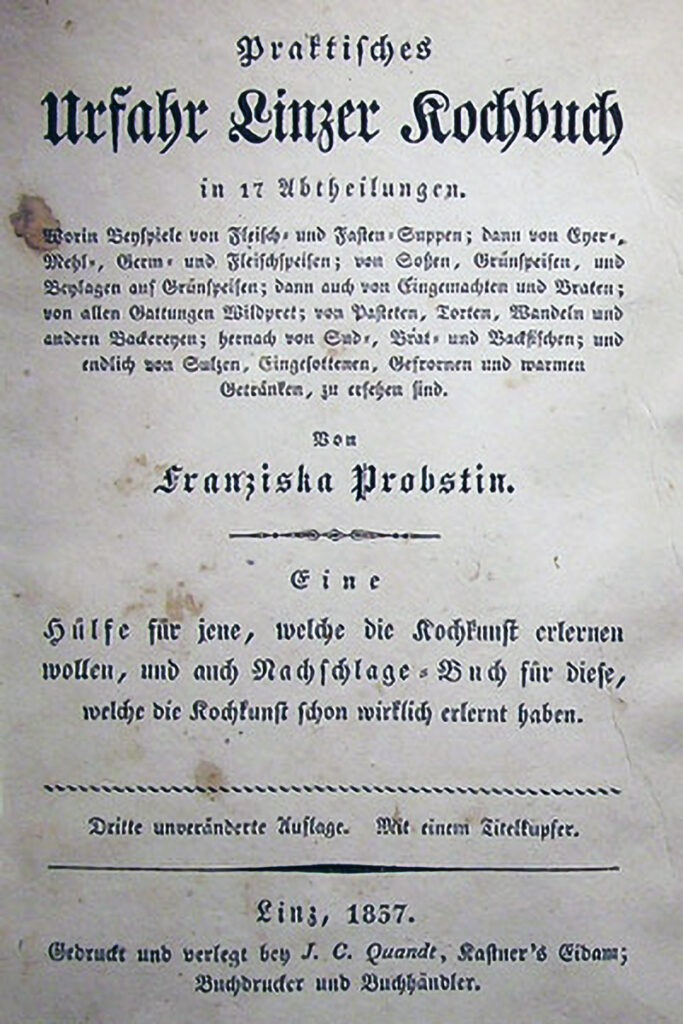

Der Biber wurde früher aus mehreren Gründen intensiv verfolgt. Man schätzte nicht nur das dichte Fell, sondern auch das Fleisch (auch Fastenspeise!). Manchen Körperteilen bzw. Drüsensekreten wurde sogar Heilwirkung zugeschrieben.

... beispielsweise für gebratenen Biber, gekochte Biber-Vorderbeine und für den fetthaltigen Biberschwanz.

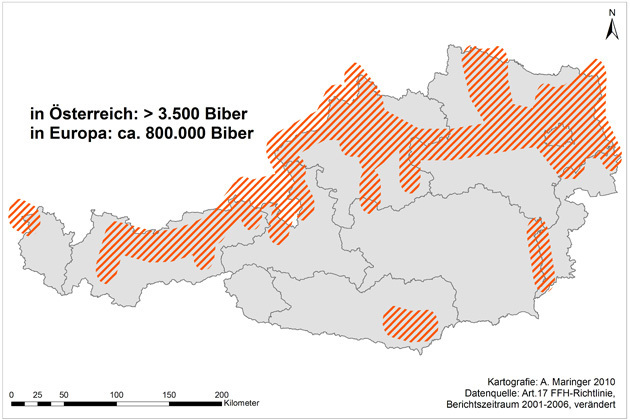

Der Biber wurde im 19. Jahrhundert durch menschliche Verfolgung fast in ganz Mitteleuroppa inklusive dem Mühlviertel ausgerottet. Im 20. Jahrhundert brachte ihn der Mensch durch Wiedereinbürgerung aus den letzten Refugien zurück.

Mittlerweile besiedelt dieser pflanzenfressende Nager mit dem breiten, flachen und unbehaarten Schwanz wieder die Donau und einige Nebenflüsse. Der kompakt gebaute Biber erreicht rund 30 kg Körpergewicht und wird damit schwerer als ein Reh.

Biber sind bestens ans Wasserleben angepasst. Wie bei vielen Wasserbewohnern liegen Nasenlöcher, Augen und Ohren auf einer Linie und ragen beim Schwimmen gerade noch aus dem Wasser, während der Rest des Körpers kaum sichtbar ist.

Als Antrieb beim Schwimmen dienen vor allem die großen Hinterfüße mit Schwimmhäuten zwischen den Zehen.

Die zweite Zehe der Hinterfüße weist eine zweiteilige "Putzkralle" auf, die zur Fellpflege (Bürsten, Entfernen von Zecken, ...) eingesetzt wird.

Der breite und flache Schwanz dient im Wasser als Steuer und zusätzlicher Antrieb. Wird der scheue Biber gestört, taucht er blitzschnell unter und schlägt dabei mit dem Schwanz auf die Wasseroberfläche. Dadurch werden Artgenossen gewarnt.

Biber leben in Familienverbänden, die - je nach Lebensraumqualität - mehr oder weniger lange Flussabschnitte besiedeln. Meist umfasst das Revier einer Familie ca. 5 Flusskilometer.

Bibergeil wird noch heute manchen Parfüms beigemischt. Es soll ja selbst beim Menschen eine erotisierende Wirkung haben ...

Im Uferschlamm findet man auch gelegentlich die Fußspuren der Biber. Die bis 5 cm großen Vorderpfoten sind rundlich, die bis zu 18 cm langen Hinterpfoten länglich. Beide weisen 5 Zehen auf, von denen sich aber manchmal nur 4 abdrucken.

Die Vorderpfoten können - beispielsweise beim Fressen - als geschickte Greifhände eingesetzt werden.

In weichem Schlamm werden die Zehen gespreizt. Dann sind bei den Abdrücken der Hinterpfoten auch die Schwimmhäute zu erkennen. Hinterfußabdrücke entsprechen hinsichtlich ihrer Größe jenen von Kinderfüßen.

Selbst alte oder schlecht abgedruckte Biberspuren kann man manchmal an der Trittsiegelgröße, der Trittsiegelanordung und an den manchmal vorhandenen Schleifspuren von Schwanz und transportierten Ästen erkennen.

Kleinere Bäche staut der Biber auf, damit der Eingang zu seiner Höhle unter Wasser liegt (Feindschutz!). Außerdem kann er dann schwimmend leichter Äste transportieren.

Der Bau besteht zumeist aus einer in die Uferböschung gegrabenen Röhre, die sich zu einer Höhle erweitert. Nach oben hin kann es Belüftungsröhren geben. Der Eingang wird unter der Wasseroberfläche angelegt und ist nur bei Niedrigwasser sichtbar.

Hier sieht man ein Modell, das den Querschnitt durch einen Erdbau zeigt. Man kann die beiden auf Spänen ruhenden Biber, den Ein- und Ausgang und die angenagten Äste außerhalb gut erkennen.

Droht die Biberhöhle einzustürzen, wird diese mit Knüppeln überschichtet. Dadurch entsteht der sogenannte "Mittelbau". An flachen Ufern werden "Biberburgen" errichtet, bei denen sich auch die Wohnhöhle in den Knüppeln befindet.

Biber sind ausgesprochen anpassungsfähig! Sie nutzen sogar künstliche Rohrsysteme von Drainagen und Ähnlichem. In solchen Schächten richten sie mitunter sogar ihren Wohnraum ein.

Im Sommer machen Gräser, Kräuter, Wasserpflanzen, Knollen (z.B. Rüben), Früchte etc. einen beträchtlichen Teil der Nahrung aus. Biber suchen auch regelmäßig Futterstellen für Enten auf. Dieser Zoobiber wird mit Karotten und Äpfeln gefüttert.

Wo der Biber zur Nahrungssuche regelmäßig an Land und wieder ins Wasser zurückgeht, entstehen Pfade, die man als "Biberrutschen" bezeichnet. Sie sind im Gelände leicht zu erkennen.

Den meist nachtaktiven Biber kann man nur ganz selten beobachten. Dafür sind seine Spuren im Winter kaum zu übersehen. Besonders auffällig sind die sanduhrförmig angenagten Bäume mit den mehrere Zentimeter großen Spänen darunter.

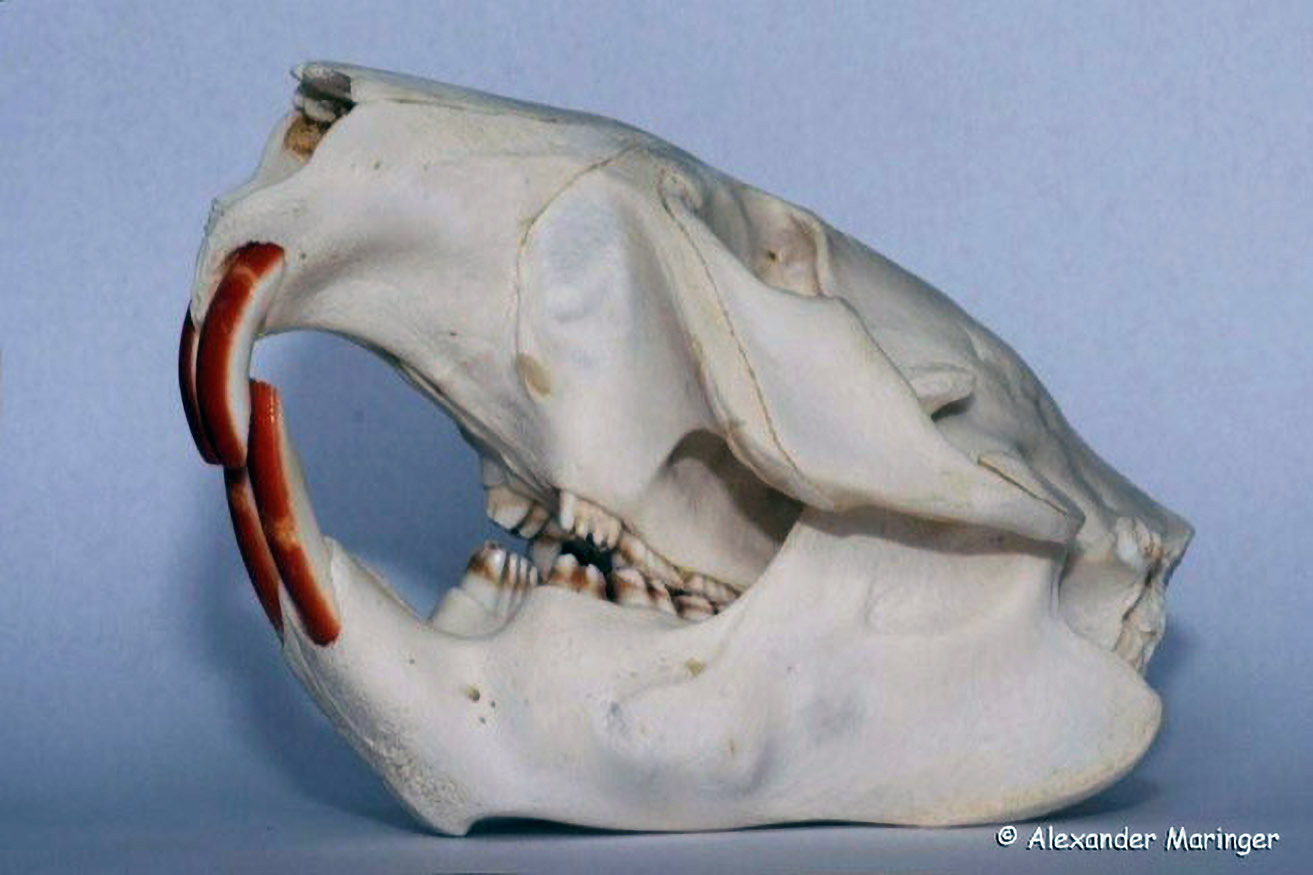

Beim Benagen der Bäume kommen die langen, ständig nachwachsenden Schneidezähne (Nagezähne) zum Einsatz. Jene des Oberkiefers haken im Baum ein und bilden ein Widerlager. Die des Unterkiefers schneiden Späne heraus.

Der Biber fällt die Bäume, um an die zarte Rinde im Kronenbereich zu kommen. Diese bildet vor allem im Winterhalbjahr den Großteil seiner Nahrung.

Zurück bleiben abgenagte Äste am Ufer. Bevorzugt werden übrigens Weichhölzer wie Weiden und Pappeln. Es werden aber durchaus auch andere Baumarten nicht verschmäht.

Im Herbst/Winter legt sich der Biber gerne Nahrungsvorräte an. Dabei werden Äste entweder in den Gewässergrund gesteckt oder in Form eines Floßes verbunden. Oft liegt dieses direkt neben seiner Behausung.

Das Biberfell weist bis zu 23.000 Haare pro Quadratzentimeter auf und schützt mit dazwischenliegenden Luftschichten bestens vor der Kälte.

Biber können als "Landschaftsgestalter" auch mehr oder weniger große Konflikte mit dem Menschen verursachen. Z.B. ist der Anfang dieses Biberwechsels als "Hohlweg" ausgebildet und erschwert bereits die Passierbarkeit eines menschlichen Weges.

An Ufergrundstücken können Landwirte mit ihren Traktoren an den von außen nicht erkennbaren Erdbauen einbrechen. Es wäre aber ohnehin wünschenswert, Flüssen wieder mehr Raum zu geben und breitere Gehölzstreifen einzurichten.

Das Fällen dicker Bäume kann sich über Tage (Nächte!), Wochen oder Monate erstrecken. Im Biberrevier finden sich übrigens stets mehrere angenagte Bäume. Beim endgültigen Fällen hilft oft der Wind mit.

Aus ökologischer Sicht ist das Auflichten der Ufer zu begrüßen, da dies Lebensraum für lichtbedürftige Arten schafft.

Bei größeren Schäden gibt es Ausgleichszahlungen seitens der Naturschutzbehörden. Grundbesitzer können wirtschaftlich wichtige Bäume auch durch Zäune schützen. Zusätzliche Pflöcke würden den Schutz noch verbessern.

Maispflanzen werden vor Ort verzehrt oder "gefällt" und bis in den nächsten Bach geschleppt. Hier sieht man einen angefressenen, unreifen Maiskolben.

Biber bekommen in der Regel im April/Mai 2-4 Junge, die zwei Monate lang gesäugt werden. Sie werden auch im Anschluss noch einige Monate lang von den Eltern betreut.

Biber regulieren sich einerseits selbst, indem sie Territorien abgrenzen und Jungtiere vertreiben. Andererseits kommen Biber - insbesondere Jungtiere - immer wieder durch Ertrinken bei Hochwässern ums Leben.

In der Kulturlandschaft haben Biber kaum natürliche Feinde. Sie kommen aber regelmäßig im Straßenverkehr zu Tode. Meist werden sie überfahren, wenn sie in der Dämmerung oder Nacht Straßen im Bereich von Brücken queren.