Fährt man von Aigen-Schlägl nach Oberhaag und dann in Richtung tschechischer Grenze, so kann man sein Auto ca. 200 m nach einem alten Zollhaus abstellen. Dort beginnen wir unsere Wanderung in die Bayerische Au.

Dieser Teil des Böhmerwaldes ist ein Wasserschutzgebiet und dient der Wasserversorgung von Teilen des Mühlviertels via Fernwasserleitung.

Auf dem Weg entdeckt der aufmerksame Wanderer mit etwas Glück Rothirschspuren. Die einzelnen Hufabdrücke sind rund 6 cm lang und damit deutlich größer als jene von Rehen.

Die Bayerische Au selbst ist Naturschutzgebiet. In diesem sensiblen Lebensraum darf man die Wege nicht verlassen.

Auch Tiere wie der Fuchs nutzen die Wege zur bequemen Fortbewegung. Er hat Heidelbeeren gefressen und dunklen Kot zurückgelassen.

Wie in weiten Teilen des Böhmerwaldes, so hat auch hier der Borkenkäfer seine Spuren hinterlassen. Ein Teil der Bäume ist dürr, manche davon sind umgefallen oder wurden gefällt.

Auf kleinen Lichtungen wachsen junge Rotföhren und Spirken nach. Letztere sind eine Besonderheit dieses Moores.

Diese Moorbesucher stehen neben einer Rotföhre, die im oberen Stammabschnitt orange gefärbt ist. Die in der rechten Bildhälfte zu sehenden Spirken haben einen bis zum Wipfel dunkel gefärbten Stamm.

Die Bayerische Au ist ein Hochmoor. Typisch dafür ist neben dem Bewuchs mit Spirken und Fichten die Bodenvegetation aus Zwergsträuchern, namentlich der Rauschbeere, Heidelbeere, Preiselbeere und Moosbeere.

Neben dem Weg sehen wir überall Moose. Diese wachsen an der Spitze und sterben an der Basis ab. Da die abgestorbenen Teile im nassen Boden mangels Sauerstoff nicht verrotten können, bildet sich Torf - eine dunkle, erdartige Masse.

Es gibt übrigens viele verschiedene Moosarten, die insbesondere im Herbst z.T. recht farbenprächtig sind.

An entwurzelten Bäumen sehen wir den hohen Wasserstand: Im Loch unter dem Wurzelteller steht Wasser.

Die lichten Wälder im Bereich von Mooren sind (waren!) ein idealer Lebensraum für Auerhühner. Hier war der Abstand zwischen den Bäumen groß genug, um notfalls Auffliegen zu können.

Und es war hell genug, so dass sich Futterpflanzen wie Zwergsträucher (Heidelbeeren etc.) und Beutetiere wie Ameisen wohlfühlten.

Leider sind diese imposanten Waldhühner heute fast verschwunden. Der Hauptgrund für ihren Rückgang ist die Änderung der Waldstruktur durch forstwirtschaftliche Eingriffe.

Die Preiselbeere erkennen wir an den ledrigen, ovalen Blättern und den roten Früchten. Letztere sind insbesondere als Marmelade ("Steirerketchup") eine beliebte Beilage zu Wildgerichten.

Man ist hier nur etwa 100 Meter von der tschechischen Grenze entfernt. Im Hintergrund sieht man den Moldaustausee durchblitzen.

Eine Tafel stellt diesen besonderen Lebensraum kurz vor und informiert darüber, dass dieses Moor in der Zwischenkriegszeit durch Torfstich zur Heizmaterialgewinnung gefährdet war.

Solche Strukturen sagen dem Birkhuhn zu, das ebenfalls durch Zerstörung seines Lebensraumes so gut wie ausgestorben ist.

In naturnahen Mühlviertler Waldgebieten hat sich zumindest noch das Haselhuhn gehalten. Hier sehen wir einen Hahn, den man am weiß eingerahmten schwarzen Kehlfleck erkennt.

Wer genau hinsieht, kann aber dort und da kleine Tiere wie Insekten (Libellen etc.) und Spinnen ausfindig machen.

Und wo Insekten sind, gibt es auch Insektenjäger wie die Waldeidechse. Sie sonnt sich gerne auf liegenden Baumstämmen.

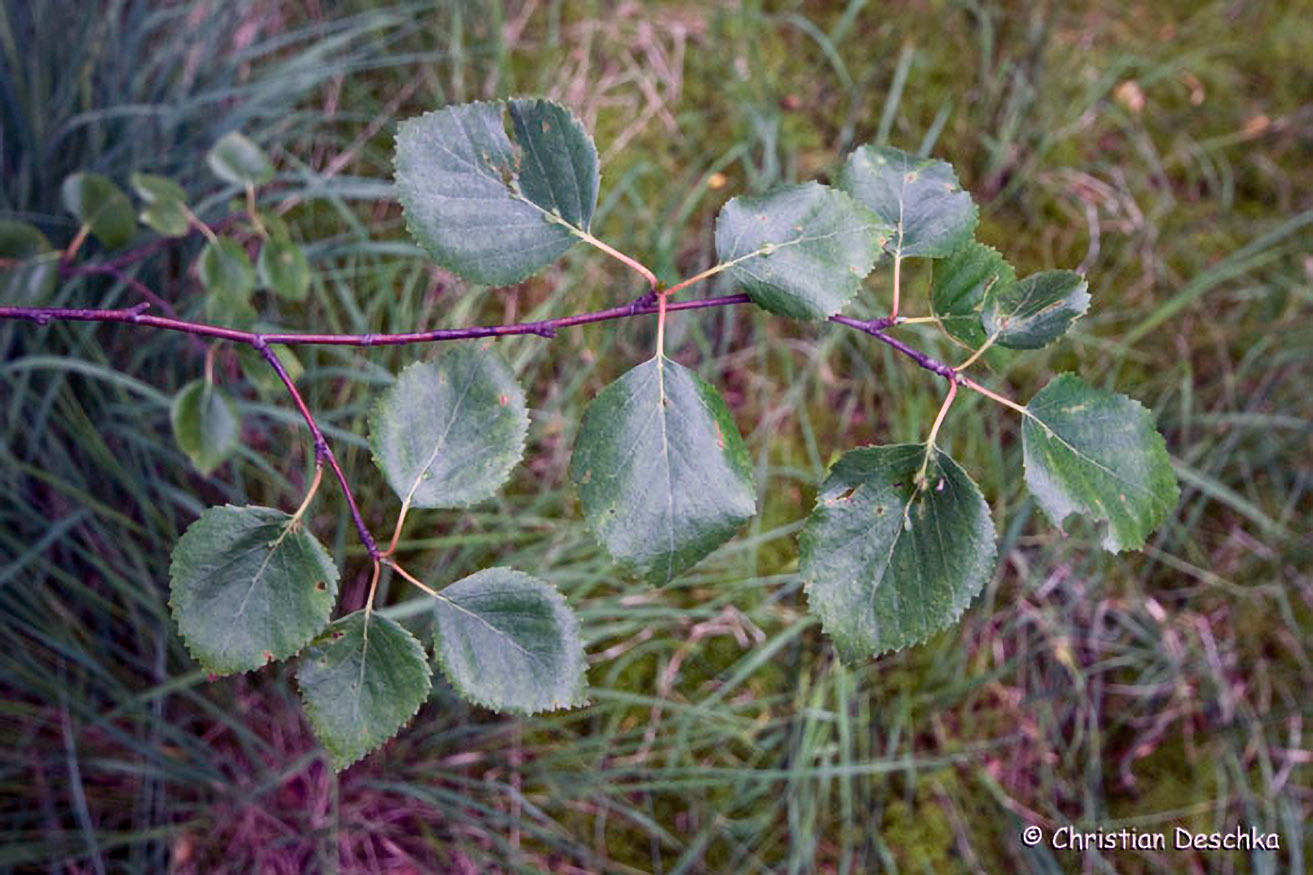

Im Moor wächst auch eine besondere Birkenart - die Moorbirke. Ihre Stämme sind nicht so rein weiß wie jene der in der Kulturlandschaft häufigen und weitverbreiteten Hängebirke.

Die Blätter der Moorbirke sind eher eiförmig, jene der Hängebirke rautenförmig mit ausgezogener Spitze.