Wir Menschen finden unsere Winterlandschaft z.B. bei einer Schneeschuhwanderung romantisch und kehren anschließend in die warme Stube zurück. Doch wie kommen unsere Wildtiere mit kurzen Tagen, tiefen Temperaturen, Schnee und Eis zurecht?

Manche von ihnen haben uns längst verlassen. Weißstorch und Rauchschwalbe beispielsweise sind in den afrikanischen Winterquartieren, da bei uns jetzt keine Beutetiere (Frösche bzw. Insekten) zu finden sind.

Dafür sind andere Arten aus dem Norden dazugekommen. Der Bergfink z.B., der im Hohen Norden brütet und im Winter alljährlich in unterschiedlich großer Zahl bei uns erscheint.

Auch der Seidenschwanz ist ein unregelmäßiger Wintergast aus nördlichen Gefielden. In manchen Jahren sind große Trupps dieser Vögel mit starenartigem Flug und seidigem Gefieder zu beobachten.

Manche unserer heimischen Vögel haben bereits im Herbst vorgesorgt. Den Eichelhäher z.B. kann man im Herbst regelmäßig beim Sammeln und Verstecken von Eicheln beobachten.

Gleiches gilt für seinen Verwandten, den Tannenhäher, der ebenfalls Samendepots anlegt. Beide vergessen einen Teil der Verstecke und sorgen dadurch für eine Verbreitung ihrer Futterbäume.

Haselhühner plustern sich wie alle Vögel im Winter stärker auf und erreichen dadurch eine dickere und damit besser isolierende Luftschicht im Gefieder ("Daunenjacke").

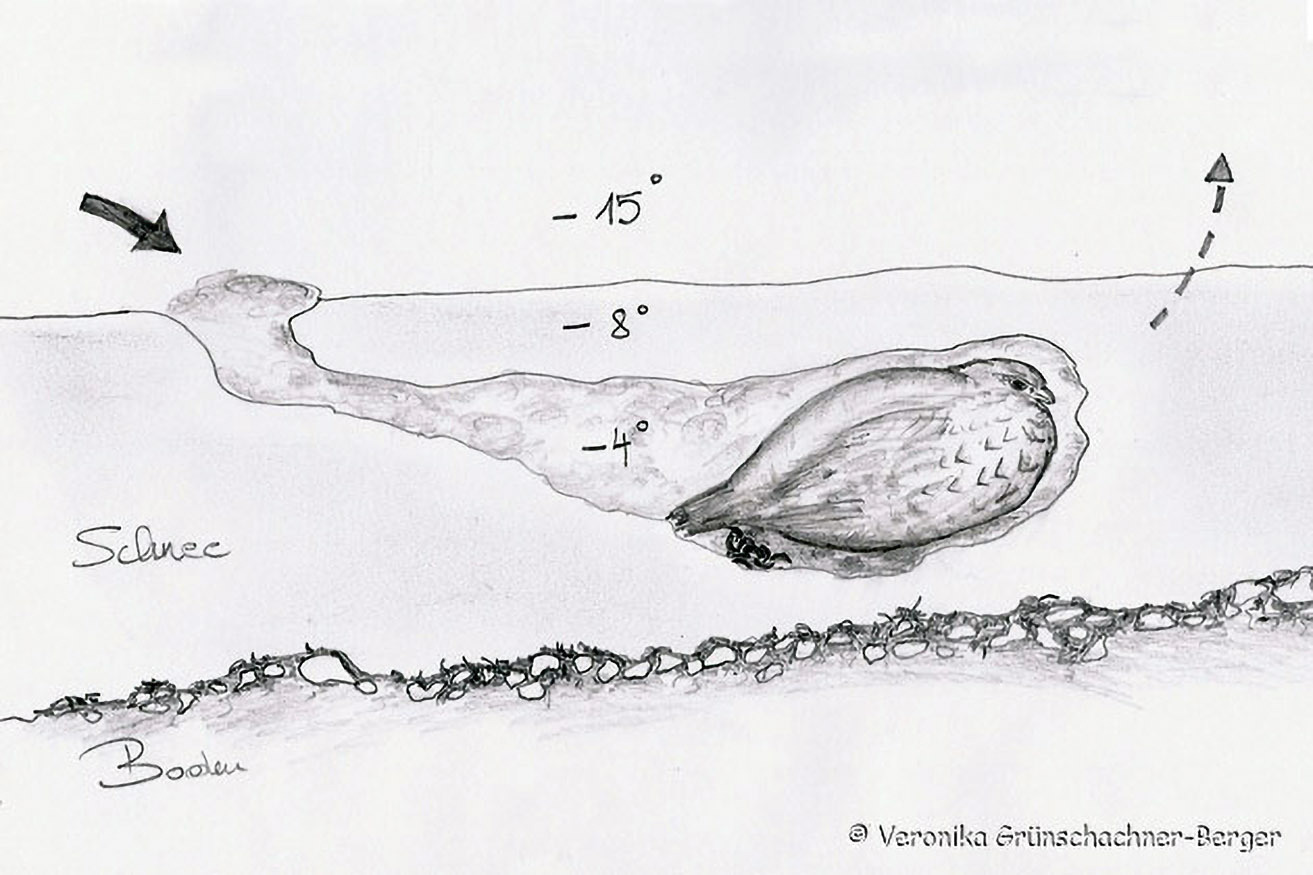

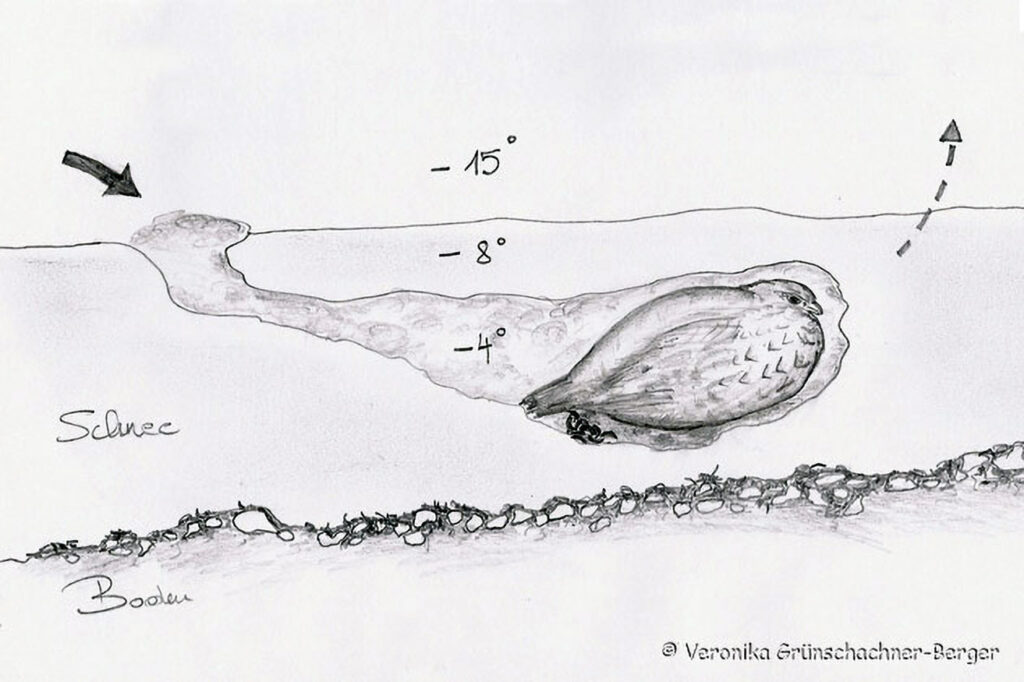

Damit nicht genug: Bei eisigen Temperaturen graben sie sich wie biwakierende Bergsteiger in die Schneedecke ein und übernachten dort nicht nur windgeschützt, sondern auch bei moderateren Temperaturen als an der Oberfläche.

Hier sieht man Spuren, die ein Haselhuhn beim Verlassen der Übernachtungshöhle hinterlassen hat. Neben dem Loch im Schnee sind auch die beim Auffliegen entstandenen Flügelabdrücke zu sehen.

Ausgeaperte Schneehöhlen erkennt man selbst Wochen später noch an den ca. 2,5 cm langen, bräunlich-weißen Kotwürsteln, die darin zurückgelassen wurden.

Der Feldhase setzt auf Tarnung, indem er sich in die Sasse drückt. Auf diese Art und Weise spart er sich viele energieaufwändige Fluchten.

Biber fällen Bäume, um an die zarte Rinde im Kronenbereich zu kommen. Diese dient den großen Nagetieren als Winternahrung, während sie im Sommer Wasserpflanzen bevorzugen.

An günstigen Stellen werden Äste wie ein Floß als Nahrungsvorrat eingelagert. Bevorzugt werden Weichhölzer wie Pappel und Erle.

Dort haben sie es auch im Winter gemütlich. Reduzierte Aktivität und Familienkuscheln spart Energie!

Rehe finden als Pflanzenfresser in der kargen Winterlandschaft wesentlich weniger Nahrung als im Sommer. Sie sind – wie alle heimischen Arten – an diesen Nahrungsengpass aber bestens angepasst.

So fressen sie sich bereits im Herbst eine ordentliche Fettschicht an, die als Energiespeicher für die Wintermonate dient. Eicheln stellen wohl das beliebteste natürliche Kraftfutter dar.

Im Winter ist dann Energiesparen angesagt: Vor der Kälte schützt ein dickes Winterfell. Und Bewegung und Stoffwechsel werden nach Möglichkeit auf ein Minimum reduziert.

Als natürliche Nahrung werden im Winter gerne Brombeerblätter angenommen, die mit den Vorderbeinen freigescharrt werden.

Misteln stellen offenbar eine besondere Delikatesse dar. Sie werden zumeist schon in der ersten Nacht von gefällten Bäumen gefressen.

Auch auf Kulturflächen kann noch etwas zu holen sein. So zieht etwa Raps die Rehe selbst unter der Schneedecke noch magisch an.

Um Verbiss von Bäumen in Grenzen zu halten, muss die Wilddichte alljährlich an die Tragfähigkeit des Lebensraumes angepasst werden. Zusätzliche Maßnahmen wie das Einstreichen der Baumspitzen mit einem Verbissschutzmittel können ebenfalls sinnvoll sein.

Im Mühlviertel kommt der Rothirsch nur mehr in den großen Waldgebieten im Norden vor. Dort ist auf Grund der jahreszeitlich langen und intensiven Bejagung fast ausschließlich nachtaktiv.

Früher zogen Rothirsche im Spätherbst von schneereichen Hochlagen in schneearme und laubholzreiche Tieflagen. Diese Wanderungen sind heute auf Grund der Zersiedelung der Landschaft nicht mehr möglich.

Deshalb muss man sich unter Berücksichtigung wildbiologischer Erkenntnisse großflächig abgestimmt um diesen großen Pflanzenfresser kümmern. Ansonsten sind Schäden am Wald durch Verbeißen von Jungbäumen und Abnagen der Rinde ältere Bäume die Folge.

Das Kerngebiet des Rothirschvorkommens liegt heute jenseits der Grenze in Tschechien. Dort wird der einstige König der Wälder zur Vermeidung ökologischer und wirtschaftlicher Schäden im Winter gefüttert.

... sondern auch die Bejagung. Die notwendige Regulierung sollte bereits im Sommer und Herbst erfolgen.

Manche Tiere suchen im Winter sogar unsere schützenden Gebäude auf. Nicht nur die zu den Nagetieren zählenden Mäuse nisten sich im Herbst bei uns ein, auch die insektenfressenden Fledermäuse.

Während es Mäuse auf unsere Nahrungsvorräte abgesehen haben, lockt die Fledermäuse ausschließlich das günstige Klima alter Gewölbekeller.

Bei wenigen Grad Celsius über Null und hoher Luftfeuchtigkeit überdauern sie die kalte Jahreszeit mit einem Winterschlaf in den Mauerritzen. Im Bild ein Braunes Langohr.

Voraussetzung ist das Vorhandensein einer Ein- und Ausflugöffnung, beispielsweise eines offenen Kellerfensters. Es genügen aber bereits Löcher in der Größe einer Zündholzschachtel.

Ein paar Fledermausarten verkriechen sich im Winter in Brennholzstapel und gelangen mitunter mit dem Brennholz sogar bis in unsere gute Stube.

Am häufigsten ist die Rauhautfledermaus in Holzstößen zu finden. Sie ist eine der ziehenden Fledermausarten, kommt also im Herbst aus dem Norden zu uns und verlässt uns im Frühling großteils wieder.

Manche Fledermausarten fliegen auch weit weg, um z.T. in großen Gruppen in Höhlen Winterschlaf zu halten. Hier sieht man eine Gruppe von Mopsfledermäusen, die sich eng aneinanderkuscheln.

Es gibt aber auch Tiere, die gerade im Winter einen reich gedeckten Tisch finden und diesen für die Fortpflanzung nutzen. Dazu zählen zumindest in "Zapfenjahren" die Fichtenkreuzschnäbel, die dann auch mitten im Winter brüten.

Die Türkentaube lebt in nächster Nähe zum Menschen. Sie profitiert von höheren Temperaturen im Siedlungsraum und von Nahrungsquellen wie Abfällen und Futterhäusern. Auch sie kann daher sogar im Winter brüten.

Auch die Kolkraben balzen und brüten bereits im Winter. Die Balzflüge der großen, schwarzen Vögel mit dem keilförmigen Schwanz kann man im nördlichen Mühlviertel wieder regelmäßig beobachten.