Archäologische Funde belegen, dass die Jagd im Mühlviertel die älteste Form der Landnutzung darstellt. Sie lieferte unseren Vorfahren nicht nur Fleisch, sondern auch Felle, Leder, Sehnen, ...

Heute umfasst das Mühlviertel eine Fläche von 3.083 km², von denen nach Abzug von Siedlungen, Parks, Tiergärten, ... noch ca. 2.800 km² jagdlich nutzbar sind. Dort üben gut 4.000 Jäger die Jagd aus. Im Schnitt entfallen also rund 0,7 km² Revierfläche auf einen Jäger.

Ca. 95 % der Jäger sind männlich, nur rund 5 % weiblich. Fast alle Jägerinnen und Jäger üben die Jagd als Hobby in der Freizeit aus. Im gesamten Mühlviertel gibt es lediglich 2 Berufsjäger.

Um auf die Jagd gehen zu dürfen, ist nicht nur das Ablegen einer Jagdprüfung Voraussetzung, sondern auch das Beantragen einer Jagdkarte (= Ausweis) und das alljährliche Bezahlen von 107 € (Mitgliedsbeitrag und Jagdhaftpflichtversicherungsprämie) an den Oö. Landesjagdverband.

Um tatsächlich jagen zu können, ist darüber hinaus der Zugang zu einem Jagdrevier notwendig. Besitzer von zumindest 115 ha zusammenhängenden, jagdlich nutzbaren Grundstücken können diese Flächen als Eigenjagdgebiet ausweisen lassen und dort die Jagd selbst ausüben (oder verpachten).

Die wenigen Eigenjagdgebiete stehen im Besitz von ehemaligen Adeligen, Industriellen, Agrargemeinschaften, ... Weite Teile des Böhmerwaldes sind beispielsweise ein Eigenjagdgebiet des Stiftes Schlägl.

Der Großteil des Mühlviertels wird von Genossenschaftlichen Jagdgebieten gebildet, die von Jagdausschüssen jeweils für sechs Jahre an zumeist ortsansässige Jagdpächter verpachtet werden. Diese können mittels Jagderlaubnisscheinen weiteren Jägern einen Zugang zu ihrem Revier ermöglichen.

Das Oö. Jagdgesetz weist 67 jagdbare Wildarten aus, davon 27 Säugetierarten und 40 Vogelarten. Da 32 Wildarten - beispielsweise der Elch - ganzjährig geschont sind, dürfen tatsächlich nur 35 Arten erlegt werden. Einige davon kommen im Mühlviertel aber gar nicht vor (z.B. Gämse).

Der Durchschnittsjäger des Mühlviertels bejagt daher in der Praxis fast ausschließlich 5-10 relativ häufige Arten, nämlich Reh, Feldhase, Fasan, Stockente, Rotfuchs, ... In größeren Waldgebieten können auch Wildschwein & Rothirsch eine bedeutende Rolle spielen.

Eine Verordnung der Oö. Landesregierung schreibt dem Jäger vor, wann jagdbare Arten erlegt werden dürfen (= Schusszeiten) bzw. wann diese geschont sind (= Schonzeiten). Teilweise gibt es sogar innerhalb einzelner Arten unterschiedliche Schuss- und Schonzeiten für verschiedene Geschlechter, Altersklassen, ...

Die Jagdausübung hat laut Jagdgesetz im Einklang mit der Landeskultur (= Land- & Forstwirtschaft) zu erfolgen. Im Zweifelsfall kommt der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung sogar der Vorrang zu ("Wald vor Wild").

Huftiere wie Rehe und Rothirsche können insbesondere durch Fraßeinwirkung die Verjüngung von Wäldern gefährden. Daher schreibt die Jagdbehörde bei diesen Arten in Form eines Abschussplanes die Anzahl der zu erlegenden Tiere sowie deren Zusammensetzung nach Geschlecht und Alter vor.

Zuvor erfolgt eine gemeinsame Waldbegehung durch den zuständigen Bezirksförster sowie Jagdausschuss und Jagdpächter. Dabei wird der Einfluss der Huftiere auf die Verjüngung eingeschätzt, indem gezäunte "Vergleichsflächen" mit umliegenden, ungeschützen Naturverjüngungen verglichen werden.

Ergänzend dazu wird auf "Weiserflächen" das aktuelle Verbissprozent an ungeschützen jungen Waldbäumen erhoben. Wichtig dabei ist die Tendenz im Vergleich zu den Vorjahren. Mehr Wildverbiss hat höhere Abschusszahlen im Abschussplan zur Folge.

Im Jagdgesetz ist festgeschrieben, dass die Jagd in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Grundsätzen der Weidgerechtigkeit auszuüben ist. Dazu zählt z.B. das Abgeben mehrerer Kontroll- und Übungsschüsse auf eine Zielscheibe am Beginn einer Jagdsaison.

Ein weiterer Grundsatz der Weidgerechtigkeit gebietet die Schonung von Muttertieren, wenn deren Abschuss zum Verwaisen und Verhungern von Jungen führen würde.

Die Jagd war und ist im Laufe der Geschichte einem ständigen Wandel unterworfen. Es änder(te)n sich nicht nur die verwendeten Waffen und Fallen, sondern auch die Lebensräume, die Wildarten und deren Häufigkeit sowie die Einstellungen der Jäger und der Gesellschaft.

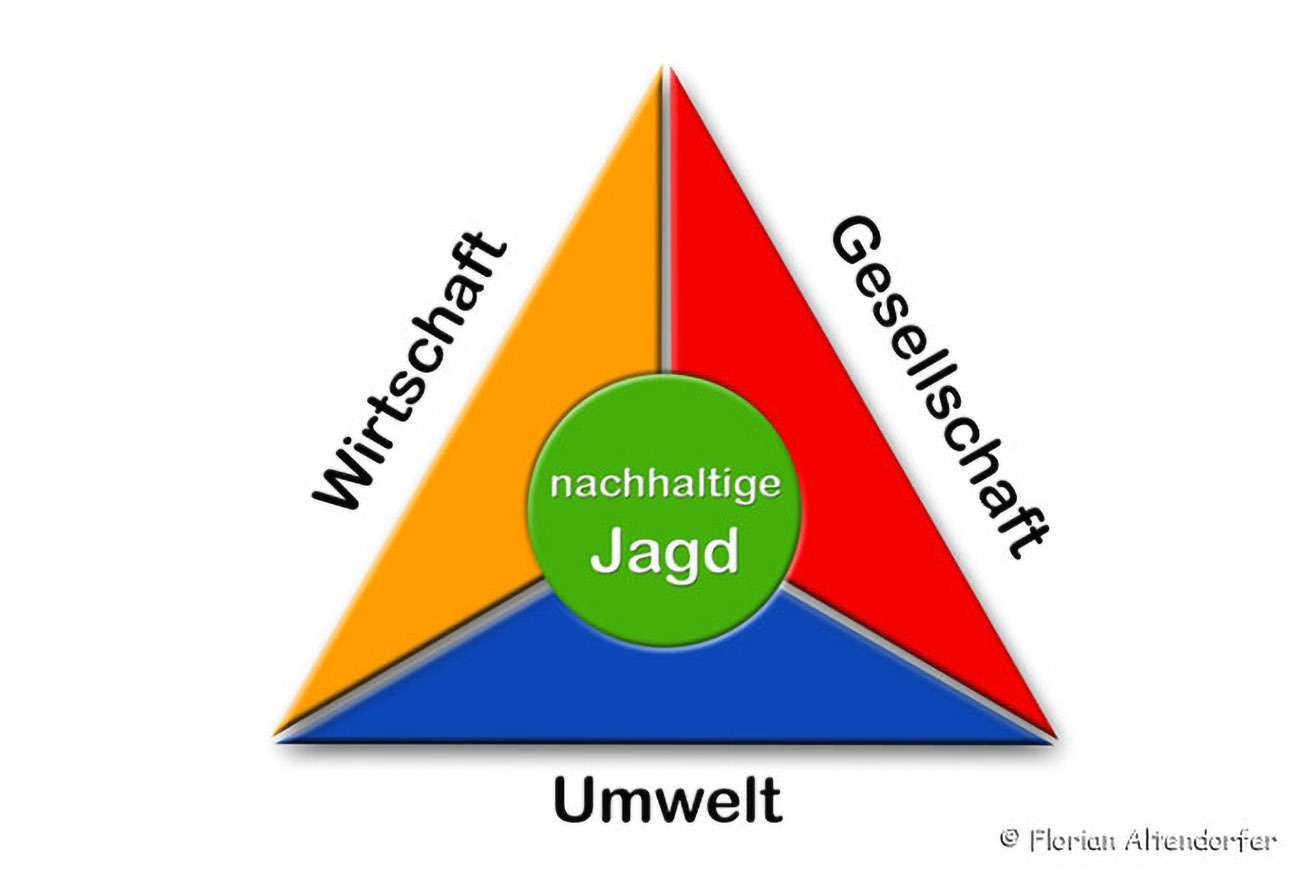

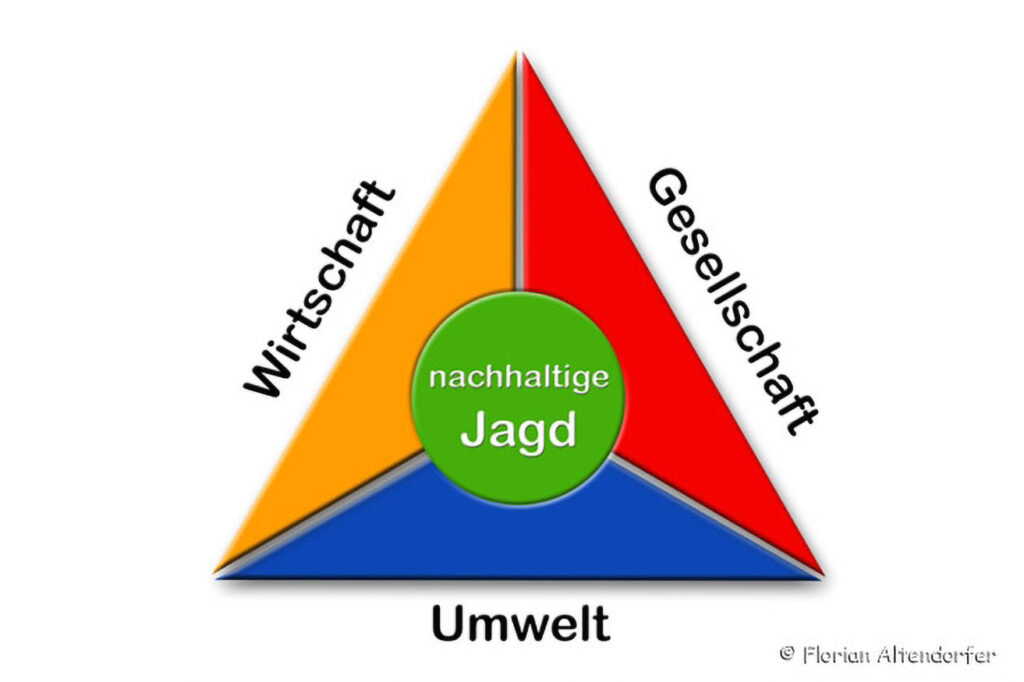

Heute sollte sich die Jagd - wie jede andere Form der Landnutzung - am "Nachhaltigkeitsgedanken" orientieren. Die Jagd ist dann nachhaltig, wenn sie zukunftsfähig in die Bereiche UMWELT, WIRTSCHAFT und GESELLSCHAFT eingebunden ist.

Vertreter unterschiedlicher jagdrelevanter Interessen- und Nutzergruppen haben dies konkretisiert und Prinzipien, Kriterien und Indikatoren einer nachhaltigen Jagd ausgearbeitet. Diese sind in diesem Buch nachzulesen (siehe LITERATUR oben!).

Die meisten Menschen messen die Jäger vornehmlich daran, wie diese mit Wild und Natur umgehen. Hier sollten die Jäger ihre zentrale Kompetenz besitzen. Zeitgemäße Jäger haben dabei nicht nur einige jagdbare Arten im Blick, sondern die gesamte heimische Artenvielfalt.

Es wäre für das Ansehen der Jagd sehr förderlich, wenn sich die Jäger noch stärker für ganzjährig geschonte und für geschützte Arten und deren gefährdete Lebensräume starkmachen würden.

Die Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines artenreichen und gesunden Wildbestandes kann jedenfalls als ein allgemein anerkanntes gesellschaftliches Ziel angesehen werden. Dieses Ziel ist auch im Oö. Landesjagdgesetz niedergeschrieben.

Der Jäger sollte deshalb wissen, welche Wildarten bei ihm im Revier vorkommen und welche fehlen, also ursprünglich heimisch waren und auch unter den heute herrschenden Lebensbedingungen noch möglich wären (z.B. Wildkatze, ...).

Verlierer der Kulturlandschaft (z.B. Rebhühner, Haselhühner, Hohltauben, ...) sollten durch die Jäger gefördert werden.

Die flächendeckend vorhandenen Jäger sind nicht selten selbst Grundbesitzer oder haben zumindest einen guten Draht zu diesen. Sie verfügen damit über ein riesiges Potenzial in Sachen Lebensraumgestaltung und Artenschutz!

Bei der Hege kommt der "Biotophege", also der aktiven Gestaltung eines attraktiven Lebensraumes, die größte Bedeutung zu. Viele Jäger haben sich z.B. bereits um die Anlage von Hecken verdient gemacht.

Dieser Jäger hat ein großes Grundstück in seinem Revier angekauft, um dort durch das Pflanzen von Bäumen und Sträuchern einen attraktiven Wildlebensraum zu schaffen.

Dieser Revierteil wurde vom selbigen Jäger durch eine Baumreihe aus alten, gefährdeten Obstbaumsorten aufgewertet.

Selbst Ackerrandstreifen wirken sich bereits positiv aus. Der Jäger kann bei deren Anlage den Landwirt beraten und unterstützen.

Gewinner der Kulturlandschaft (z.B. Rotfuchs) sollten durch die Jagd reguliert werden, um einen unnatürlich hohen Beutedruck auf andere Arten zu vermeiden.

Große Huftiere (Rehe, Rothirsche und Wildschweine) müssen in unserer Kulturlandschaft vom Jäger auf ein wirtschaftlich und ökologisch verträgliches Maß reguliert werden. Halten sich Jäger an den Abschussplan, wird dabei eine naturnahe Bestandesstruktur erreicht.

Die Jagd muss sich zudem an den Lebensraumgrenzen des Wildes und nicht an menschlichen (Jagd-)Grenzen orientieren. Wild mit Futterhaufen über die nahe Staatsgrenze zu locken und mehr oder weniger wahllos zu erlegen gehört hoffentlich der Vergangenheit an.

Ständig bejagtes Wild wird scheu und vermehrt nachtaktiv. Es kann nur mehr Teile seines Lebensraumes nutzen und verursacht dort oft Schäden durch Verbiss und Schäle (= Abnagen von Baumrinde).

Gönnt der Jäger dem Wild zwischen effizienten Jagdphasen jagdfreie Ruhephasen, bleibt es argloser. Es kann dann seinem natürlichen Fressrhythmus nachgehen und verursacht weniger Probleme durch Verbiss von Forstpflanzen.

Da auch andere Landnutzungsformen den Lebensraum und das Verhalten unserer Wildtiere beeinflussen, sollten Bejagung, Forstwirtschaft, Tourismus, ... aufeinander abgestimmt sein.

Das Wild benötigt in unserer Kulturlandschaft Ruhezonen. Bei der Bejagung sollte daher insbesondere auf die Kinderstuben des Wildes Rücksicht genommen werden.

Da es im Winter einen Nahrungsengpass und damit ein erhöhtes Ruhebedürfnis gibt, sollte zu dieser Zeit (auch jagdlich!) Ruhe im Revier herrschen.

Von vielen Wildarten behält der Jäger eine Trophäe als Erinnerung an eine oft mühevolle, aber spannende Jagd. Dies ist auch für die meisten Nichtjäger verständlich. Trophäen sollten aber nicht im Mittelpunkt stehen.

Abzulehnen ist der selektive Abschuss nach vom Menschen festgelegten, willkürlichen Kriterien wie Geweihformen und Geweihgewichten. Dieser hat nämlich eine genetische Verarmung des Wildbestandes zur Folge!

Kapitale Geweihe sind zudem nicht nur das Ergebnis jagdlicher Zurückhaltung und dementsprechend alter Böcke/Hirsche, sondern durchwegs auch von übertriebener Fütterung ("Trophäenmästung").

Da Auszeichnungen und Ehrungen ein gewisses Lenkungsinstrument darstellen, sollten diese ebenfalls an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet werden. Mittlerweile ersetzen z.T. Auszeichnungen für Lebensraumhege, Wildbretvermarktung, ... auf Revierebene die umstrittenen Medaillen für die Erleger der "besten" Rehböcke.

Fremdländische Tierarten (z.B. Waschbär, Marderhund, Damhirsch, Sikahirsch, Mufflon, ...) können zu einer Konkurrenz für heimische Arten werden, Krankheiten einschleppen, ... Ihre Etablierung sollte daher so weit wie möglich verhindert werden.

Der Abschuss von Tieren in Gattern oder deren Lebendverkauf zur Aussetzung in Großgattern oder der "freien Wildbahn" ist abzulehnen. Da Gattertiere oft Einkreuzungen anderer Unterarten enthalten, kann dies sogar zur genetischen Verfälschung führen.

Auch der Fasan ist bei uns nicht heimisch, sondern vom Menschen für Jagdzwecke eingebürgert worden. Wo diese Art nicht mit Birhühnern konkurriert und sich aus eigener Kraft in freier Wildbahn halten kann, ist dessen umsichtige Hege noch vertretbar.

Das Aussetzen von in Volieren gezüchteten Fasanen kurz vor Jagden ist hingegen nicht nachhaltig und schadet dem Ansehen der Jäger.

In heimischen Revieren asiatische Fasane mit der nordamerikanischen Kulturpflanze Mais und asiatischem oder afrikanischem "Elefantengras" (als Deckungspflanze) zu hegen ist ebenfalls alles andere als naturnah.

Durch die Hege und Entnahme von Wildtieren beeinflusst die Jagd Wildpopulationen und deren Lebensräume. Indirekt können ganze Ökosysteme und andere Landnutzungsformen betroffen sein.

Über erlegte Tiere sollten deshalb artgenaue Abschusslisten und nicht schwammige Zusammenfassungen ("Marder", "Wildenten", "Wildtauben", ...) geführt werden. Bei Huftieren sind auch Alter, Geschlecht, Erlegungsort, ... festzuhalten.

Zur wirtschaftlichen Komponente der Jagd: Diese ist bei uns gewissermaßen ein "Nebenprodukt" der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung. Eigenjagdbesitzer können ihre Flächen selber nutzen oder entsprechend jagdlich vermarkten (Verpachtung, Verkauf von Abschüssen, ...)

Die Besitzer kleinerer land- und forstwirtschaftlicher Flächen in "Genossenschaftsjagden" erhalten von Pächtern einen "Pachtzins". Dieser stellt ein mehr oder weniger großes Zusatzeinkommen zu Einkünften aus anderen Landnutzungsformen dar.

Die zeitliche und räumliche Verteilung der Bejagung und eine etwaige Fütterung müssen so abgestimmt sein, dass das Wild keinen Schaden an jungen Waldbäumen anrichtet.

Die Bejagung sollte im Sinne von Wild & Wald möglichst effizient durchgeführt werden. Wenige "Bewegungsjagden" stellen für das Wild weniger Stress dar als eine mehrmonatige, mehr oder weniger durchgehende Bejagung durch Ansitz und Pirsch.

Das auf der Jagd geerntete hochwertige Lebensmittel Wildbret (= Wildfleisch) soll professionell verarbeitet und vermarktet werden.

Richtet Wild an landwirtschaftlichen Kulturen Schäden an (in diesem Fall Wildschweine am Hafer), muss der Jäger dem Landwirt dafür eine Entschädigung zahlen. Hier verhinderte der Jäger weitere Schäden durch Bejagung und das Aufstellen eines Elektrozaunes.

Die wirtschaftliche Bedeutung der Jagd geht aber über Jagdpacht und Schadensverhinderung weit hinaus. Jäger investieren Geld in Futtermittel, ...

..., Jagdausrüstung (Kleidung, Waffen, ...), ... Letztlich schafft die Jagd sogar einige Arbeitsplätze, z.B. für Büchsenmacher und Berufsjäger. Die Jagd ermöglicht eine wirtschaftliche Wertschöpfung im ohnehin oft struktur- und einkommensschwachen ländlichen Raum.

Jäger sollten bei naturzerstörenden Projekten (z.B. Straßenbau) für Wild & Jagd Partei ergreifen und sich z.B. für die Erhaltung alter Fernwanderwege des Wildes, die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen (im Bild Hecken, Tümpel, ...), ... einsetzen. Dies würde auch den wirtschaftlichen Wert der Jagd erhalten.

Abschließend zum Bereich Jagd & Gesellschaft: Die Jagd sollte unter Berücksichtigung anderer sozialer und wirtschaftlicher Bereiche durchgeführt werden. Jagd & Wild profitieren vom Dialog mit anderen Naturnutzern.

Seit Langem leistet die Jagd auch Beiträge zum Tierschutz und zur Vermeidung wirtschaftlicher Schäden. Beispielsweise werden alljährlich im Mai die Wiesen vor der Mahd abgesucht und damit unzählige Rehkitze vor dem Mähtod bewahrt.

Jäger kennen auch die Straßenabschnitte, die hinsichtlich Wildwechsel besonders gefährlich sind. Dort versuchen sie durch das Errichten von Zäunen (mechanische Zäune oder Duftzäune) und das Anbringen von Reflektoren Kollisionen mit Wildtieren zu verhindern.

Jägern kommt auch hinsichtlich Seuchenbekämpfung eine wichtige Rolle zu: Sie sorgen für eine flächendeckende Beobachtung der heimischen Wildbestände und sammeln bei Bedarf Proben für die Veterinärbehörde.

Die Jäger engagieren sich gesellschaftlich und pflegen z.B. durch die Organisation von Veranstaltungen (z.B. Maibockgrillen) den kommunikativen Austausch mit der nichtjagenden Bevölkerung.

Vielfach arbeiten engagierte Jäger mit Schulen zusammen. Sie kommen auf Besuch ins Klassenzimmer oder führen ganze Schulklassen ins Revier, um den Kindern die heimische Natur und die Rolle des Jägers näherzubringen.

In Kleingruppen kann man nicht nur Präparate bestaunen (Bild!), sondern bekommt auch Wild in Anblick.

Die Jägerschaft sollte sich vermehrt mit ihrem Image in der Gesellschaft und mit öffentlichen Standpunkten auseinandersetzen. Sachliche und begründete Kritik sollte diskutiert werden und zur Weiterentwicklung jagdlicher Praktiken führen.

Bezüglich mancher Nachhaltigkeitskriterien ist die Jagd schon relativ weit und wird oft unter ihrem Wert geschlagen. In anderen Punkten besteht noch großer Handlungsbedarf. Es wäre ungemein wichtig, dass jeder Jäger seine Stärken und Schwächen hinsichtlich Nachhaltigkeit kennt.

Im Internet (siehe LINKS/Jagd) kann jeder Jäger anonym die Nachhaltigkeit seiner Jagd überprüfen. Dazu muss er zu 51 Fragen je eine Antwort ankreuzen und erhält anschließend zwei verschiedene Auswertungen.

Eine flächendeckend auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien ausgeübte Jagd hätte kaum Akzeptanzprobleme. Sie wäre vielmehr ein gesellschaftlich anerkannter Beitrag zum Naturschutz, der zudem eine ökonomische Wertschöpfung darstellt.